自分に自信のない若手僧侶・仁心(にしん)は、岩手の寺の住職・田貫(たぬき)の後継としてはるばる高知からやってきた。田貫は供養の為ならゲームもやるし、ぬいぐるみ探しもする少々変わった坊さんだった。面倒に巻き込まれつつも師として尊敬しはじめる仁心だが、田貫には重大な秘密があり……。切なさに胸がギュッ、泣けて元気の出る小説『ひねもすなむなむ』(名取佐和子著、幻冬舎文庫)から試し読みをお届けします。

登場人物

木戸仁心(きど・にしん)

高知からはるばる岩手までやってきた若手のお坊さん。自分に自信がない。料理好き。

田貫恵快(たぬき・けいかい)

鐘丈寺の住職。スラっと飄々としている。供養のためならなんでもやる。

名無しくん

タヌキにそっくりな近所の野良猫。どこにでも現れる。

桜葉虎太郎(さくらば・こたろう)

スキンヘッドで色黒、恰幅までいい檀家総代。五香社という葬儀会社を営む。

* * *

#4

もう何度目のおかわりだろうか。仁心は豆乳のまろやかな煮汁がしみこんだ厚揚げとくったり煮込まれた野菜を、虎太郎と競うように取り皿によそって頬ばる。白味噌の甘い香りが鼻孔をくすぐり、いくらでも食べられる気がした。はふはふと湯気を吐きだす二人を、とっくに箸を置いた恵快がにこにこ見つめている。

この鍋の下準備はすべて仁心がしたと恵快から聞くと、虎太郎は口をへの字にしたまま、ほぉんと唸った。缶ビールのプルタブを引っ張ってあけ、黙って仁心の前に押しだす。仁心も黙って頭をさげると、手酌でグラスに注いだ。それを見届けてから、虎太郎は恵快のほうを向いて話す。

「誰でも一つくらい特技があるもんだな。まあ、よかったんでねえの? 住職はてんで料理がわかんねえべ。おまけに食さ興味もねえときてるから、今まで檀家の奧さん連中が日替わりでおかず持ち寄ったりして、大変だったんだ」

「みなさんにはお世話になって──本当に感謝してます」

深々と頭をさげる恵快を手を振っていなし、虎太郎はビールをぐいとあおった。血走ったどんぐり眼がふたたび仁心を捉える。

「よお。坊っちゃんは、四国のどこから来たんだっけ?」

「高知です」

「ほぉん。お国言葉丸出しだな」

「桜葉さんに言われたくないですよ」

とっさに売り言葉に買い言葉で返してしまった仁心に、虎太郎はどんぐり眼をみひらいた。仁心は歯と白目がやたらまぶしい虎太郎の顔から目をそむけ、恵快を見る。

「そういえば、住職はちっとも岩手の言葉が出んね」

「ああ、住職はここの出身でねえから」

恵快より先に勝ち誇ったように答える虎太郎を無視して、仁心はまた恵快に尋ねた。

「ご実家はどちらに?」

「もともとは東京──だけど、もう家はないんだよ。両親を早くに亡くしたからね」

思いがけず聞いてしまった恵快の身の上に、仁心は言葉をなくし、「はあ」と曖昧な相槌を打つ。そんな仁心を逆に気遣ってくれたのか、恵快はおだやかな口調で話を戻した。

「仁心君はよくあの龍命寺から出る決心をしたね。ずいぶん引き止められたでしょう」

「龍命? ああ。“龍の髭”で有名な、でげえ寺か」

虎太郎が目を剥いて驚く。前にいた寺の名はオンライン面談でも話したし、履歴書にも書いて送ったはずだが、聞き流されていたらしい。どうせ俺には端から興味もないし、期待もしていなかったんだろうと、仁心は冷めた気持ちでビールを口に含む。苦い。

「特に引き止められたりは─俺一人がいなくなったところで、あの寺の運営には何の問題もありませんから」

龍命寺は昔から、全国的に有名だ。本堂のご本尊といっしょに安置された“龍の髭”なる糸のかたまりのようなものに触ると、恋愛成就と不老長寿の御利益があるとされ、全国から参拝客が引きも切らなかった。いわゆる観光寺院で、働く僧侶の数も設備の規模と質も鐘丈寺とは比べものにならない。一方で鐘丈寺は檀家を持ち、彼らの葬祭供養を一手に引き受ける。敷地内には檀家が眠る墓地もある。同じ僧侶といっても、両寺の仕事内容は全然違っているはずだと、仁心は覚悟していた。

虎太郎は新しい缶ビールのプルタブを引っ張り、グラスには注がずにのみだした。

やや据わりはじめた目を細め、仁心を射貫く。

「坊っちゃんは、でげえ寺の小僧でいるぐらいなら、ちいせえ寺の主になりてえんだろ。ほぉん。案外野心家なところがある」

おおむね図星だと、仁心は思った。ただ、自分を北国の寺まで運んできたのは、虎太郎が想像しているような野心とは少し違う。仁心もまた新しい缶ビールをあけた。缶から一気のみして、肩で息をつく。俺は、と話しだした声量が思ったよりあったらしく、虎太郎と恵快が顔を見合わせた。仁心はあわてて声を低くしようとしたが、言葉のほうが早く滑りだしてしまう。

「俺はただ、自分の家が欲しいだけや」

「家? たしかに住み込みで働いでもらうげど、僧侶にとっての寺は職場だべ」

「細かいなあ。家でも職場でも何でもええき、とにかく俺は誰かの都合で追いだされたり、周りの空気を読んで出ていかんといけん場所はもうたくさんなんや」

胸にたまっていた言葉をすべて吐きだしてしまうと、仁心の頭の血がざっとさがってきた。虎太郎の顔つきから、仁心は自分が喋りすぎたことを知る。

「──あ、えっとだから俺、別にトップになりたいとか、主になりたいとかいう野心があるわけやないです。住職には長生きしてもらいたいって思ってます、本当に」

恵快は口を挟まず、仁心の必死の弁明を聞いていた。その顔は涼しげで、特に感情が揺れた様子はない。そして仁心が口をとじると、代わってのんびり言った。

「長生きを願ってもらえて嬉しいけど、僕の体感的には、まあ、お医者様の見立てどおりの余命一年ってところかな」

場がしんと静まりかえる。恵快が剃髪した頭を撫でて、ふふふと声をあげた。笑うところやないと仁心は思ったがすぐに、自分も三十八歳の若さで死に至る病にかかったら、笑いでもしなきゃ余命のゴールまでとても歩きつづけられないだろうと思い直した。

「冗談じゃねえ。俺の見立てだど、住職の余命はあと五十年はかてえからな。なんたって坊さんなんだからよ。仏様のご加護ってもんがあるべ。なっ。絶対ある」

虎太郎は自分に言い聞かせるようつぶやき、うんうんとうなずきながらビールを手酌でのみすすめ、ついには床に大の字になって寝てしまった。

肉づきがよくて鋼のようにかたい虎太郎の体を、仁心と恵快で両脇から支え、五香社のロゴがペイントされたワゴンの後部座席にどうにか押しこむ。つづいて恵快は当たり前のように運転席に座り、エンジンをかけた。

「仁心君、いっしょに来てくれる? 後ろで桜葉さんを見ていてほしいんだ」

「もちろんええですけど、いつも住職が送っていくんですか」

「桜葉さんにお酒が入ったときはね」

「気がまわらなくてすみません。俺がのまんでおりゃ、運転できたのに」

仁心が後部座席で桜葉を支えながら頭をさげると、恵快はバックミラー越しに目を細めた。

「いいんだ。僕はお医者さんに飲酒を止められててね、もう一生桜葉さんの酒の相手はできないから。仁心君がいてくれて、助かった」

“一生”という言葉を、悲しいくらいにあっさり使う。それは恵快が自分の生涯を見通せてしまっているからに他ならない。余命一年。鐘丈寺に来る前に聞いていたはずの恵快の命の期限を、仁心はここに来てようやく実感し、足元がぐらぐら頼りなくなった。

そんな仁心の心を知ってか知らずか、恵快は機嫌よく話しつづける。

「因果、因縁、縁起の道理。世の中のものはすべてつながってる。単独では存在できない。

つまりはおかげさまだよね。みんな、できることとできないことがあって、できない部分は誰かのおかげで生きてるんだ」

「酒がのめる俺と、運転ができる住職」

「そうそう。そんなふうにね」

ふふふと笑って、恵快は口笛を吹いた。さっき食堂で聴いたメロディだ。仁心は顎で拍子を取りながら、恵快の体に仏教が溶けこんでいることに感心する。同時に、恵快が生きているあいだに、自分は到底そのレベルまでいけそうにないと不安になった。

車は広い道を駅とは反対方向に十五分ほど走ってから小道に入り、周りを田畑に囲まれた大きな家の前で停車する。車が五台くらい余裕で停められそうな広々とした敷地に、純和風の民家が建っていた。消し炭色の空の下、車のヘッドライトに浮かんだ日本瓦がぎらりと光っている。

車の停まった音に気づいたのか、室内の明かりがぱっとつく。ほどなく引き戸が音を立ててひらき、人影が現れた。つけっぱなしになっていた玄関灯に照らされ、少女だとわかる。

「千蓮ちゃん。桜葉さんのお孫さんだよ」

恵快が振り返って教えてくれた。今の今まで寝ていた虎太郎がむくりと起きあがり、血走った目で仁心をのぞきこんでくる。

「四月で高校二年になる箱入り孫娘だ。坊っちゃんには悪いが、寺の嫁にするつもりはねえ」

「あ、はい」

ため息まじりの返事をした仁心に、虎太郎はにこりともせず「冗談だ」と付け足した。

恵快といい、虎太郎といい、この町の人の冗談は全然おもしろくないと、仁心は肩をすくめる。

「それと住職の病気のことは、他の檀家同様、千蓮もまだ知らねえ。今んどご、住職と俺と坊っちゃんだけの秘密だ。気づかれんなよ」

「わかりました」

さすがにこれは冗談ではないだろう。仁心は真剣にうなずき、足が宙を搔いている虎太郎を後ろから支えて車を降りた。

* * *

先を読みたい方はぜひ『ひねもすなむなむ』で!

試し読みは、まだつづきます。次回をお楽しみに。

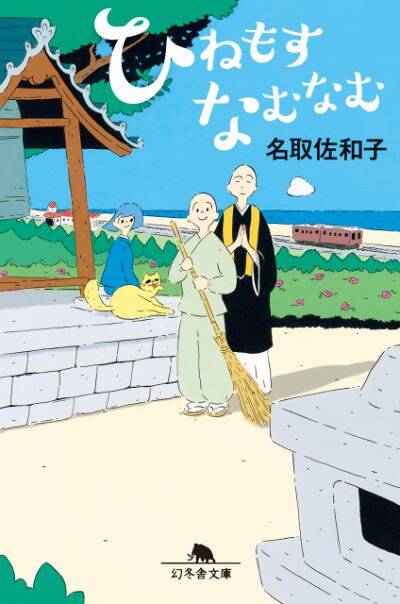

ひねもすなむなむ

自分に自信のない若手僧侶・仁心は、岩手の寺の住職・田貫の後継としてはるばる高知からやってきた。田貫は供養の為ならゲームもやるし、ぬいぐるみ探しもする少々変わった坊さんだった。面倒に巻き込まれつつも師として尊敬しはじめる仁心だが、田貫には重大な秘密があり......。後悔のない人生なんてない。「今」を生きるための力をくれる物語。