コロナ禍で早期退職の募集が急増している昨今。業績良好な企業の「黒字リストラ」も少なくないといいます。長年、尽くした会社から、もし突然「戦力外通告」を突きつけられたら……あなたならどうしますか? 小林祐児さんの『早期退職時代のサバイバル術』は、そんな大リストラ時代を生き残るための術がつまった一冊。会社にとどまる人も、転職する人も、懐にしておきたい本書から、一部をご紹介します。

* * *

「脱・年功賃金」が始まっている

歴史的経緯に目を向ければ、日本の人事管理システムとその副作用として現れる高齢社員の独特の位置づけが理解できます。また、近年の動きに目を移せば、大きな時代の流れの変化の中で、現在の中高年労働者が板挟み的な状況になっていることが見えてきます。

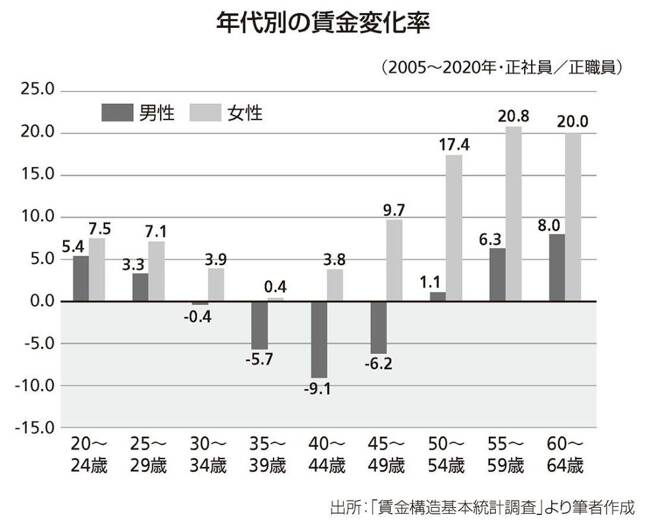

近年、年齢によって賃金の上がりにくい役職給や職務給が広がり、「賃金プロファイルのフラット化」が進行しています。

戦後からの経済界は「脱・年功賃金」の願望をずっと通奏低音のように抱き続けてきました。例えば、経団連が2017年に出した本のタイトルには、『本気の「脱年功」』と冠されています。「これまでも何度も言ってきたが、今度こそ」という思いが明確に込められたタイトルです。

賃金プロファイルのフラット化とは、年齢と紐付く賃金の上昇具合をもっと緩やかにする、ということです。

安定雇用と定年制を維持しつつ、年功賃金は延長させないという出口戦略は、ある意味で「やさしさ」と「厳しさ」のシーソーゲームの均衡調整の結果です。この「均衡点」が徐々に「厳しさ」に傾いてきたということです。

しかし今働いているミドルにしてみれば、「せっかく給与が上がってきたところなのに、今後は上の世代ほどは上がっていかない」という状況になります。

シニア世代の引退が延び、それまで部長クラスになっていたミドル層が課長クラスにとどまるようになり、ここ15年で、日本の中堅40代男性がもらえる賃金は大きく減少しました。

女性の社会進出とともに全年代の女性、20代の男女、そして50歳以上の男性の賃金は上がっていますので、男性ミドル層は「一人負け」状態です。

一方で、賃金カーブを下げると、若手の離職が増えるという結果も一部の実証研究で示されています。合理的に考えれば長期間勤めることへの金銭的インセンティブが減ることを意味するので、当然と言えば当然でしょう。

急速に増えている「早期退職募集」

こうしたトレンドの中で、2020年、全く予想されなかった新型コロナウイルス感染症が世界中を襲いました。

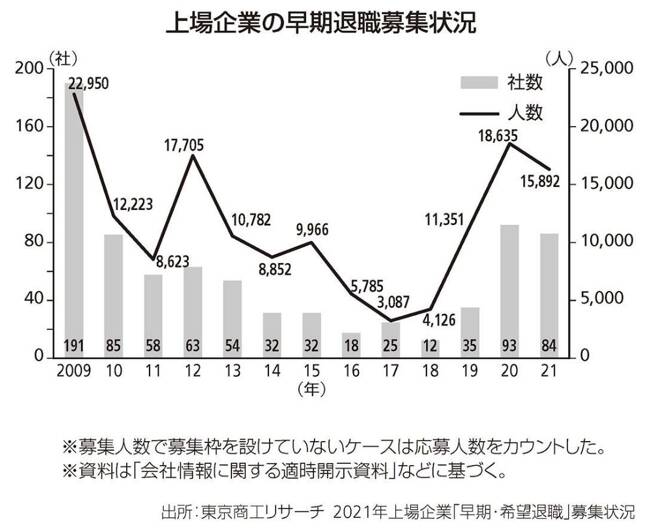

行動自粛による消費停滞だけでなく、グローバルに連携していたサプライチェーンに大打撃を与えた結果、GDPは世界的に大きくマイナスに振れ、日本でもマイナス4.6%を記録しました。以前から増えていた早期退職募集はリーマン・ショック以来の規模まで激増しています。

東京商工リサーチのデータを用いて上場企業の早期希望退職募集状況を確認すると、コロナ禍前の2019年から増加に転じ、その後急速に増加しています。

「黒字リストラ」と呼ばれますが、業績はさほど悪くない場合でも高齢化の将来的な影響を睨んで40歳といった早めの年代から募集される例も目立ちます。今の40~50代を今後20~30年も抱え続けることはできないと判断し、そうした層の人数を少しでも減らそうと実施されています。

早期退職募集というのは、企業の代謝促進施策としては「最終手段」に近いものがあります。大手企業であるほどメディアでも報道されますし、企業の評判を傷つけることにもなり、求人ブランディングにも影響します。

「転職できる人」や「高いスキルがある人」からでていくことが多いのも早期退職募集の特徴です。不活性化してしまっている人よりも「まだ会社にいてほしい」という人から早期退職に応募してきてしまうことは早期退職募集の「あるある」です。

早期退職募集は、あくまで退職金上乗せと転身支援を伴った退職者の「募集」であって、整理解雇や退職勧奨のように個別指定するものではないために、こうした問題が常について回ります。

早期退職時代のサバイバル術

コロナ禍で早期退職の募集が急増している昨今。業績良好な企業の「黒字リストラ」も少なくないといいます。長年、尽くした会社から、もし突然「戦力外通告」を突きつけられたら……あなたならどうしますか? 小林祐児さんの『早期退職時代のサバイバル術』は、そんな大リストラ時代を生き残るための術がつまった一冊。会社にとどまる人も、転職する人も、懐にしておきたい本書から、一部をご紹介します。