生まれてからこのかた、初対面の人に出身地を聞かれると、こころのなかにはぽっと小さな灯がともる。

何なら聞いてくれないかなと思っているくらいで、「ああ神戸、よいところですね」と、予想したとおりの言葉が返ってくると、「そうですかね、うふふ」など、自分の手柄でもないのに、得意気に照れ笑いまでしてしまう。

しかしそうした反応が、大きく変わったときがあった。「よいところですね」は「たいへんでしたね」に変わり、街はきのどくそうな、しんみりとした顔とともに語られるようになった。1995年1月17日。かつて街にあったピカピカした光は、一瞬にして失われてしまった。

それから月日が進むと、震災で傷ついた街には徐々にビルや家が建ちはじめたが、いっぽん裏の路地に入れば、住むもののいなくなった土地はガレージとなり、以前より空き地が目立つようになった。一度傷ついたものは、完全にはもとに戻らないのである。

いま神戸は、長い午睡のなかにいるようだ。コロナ禍以降回復したインバウンドにより、京都も大阪も人であふれているのに、その波はなぜか神戸まできていないようである。

でも、それが神戸の人の気質というものなのか、街の人たちはそのことに対し、どこかほっとしているようにも見えるのだ。

「そんなことは、ヨソさんに任せておけばええんや」

役所や大会社の人はいざ知らず、市井の人はそのように思っているふしがある。

この街が、特別何かに秀でた街ではなくても、わたしは神戸のことが好きだし、じゅうぶんによい街だと思う――そのように口に出すことはなくても、神戸に暮らすほとんどの人はそう思っているのではないか。

しかしそうした「ほどよさ」をよしとするメンタリティは、かつてはあまり目立つことがなかった。山を削り、海を埋め立て、人工島をつくるといったアッケラカンとした行動は、「株式会社神戸市」とも称され、その進取の気質はともすれば非難の的にもなった。古くから海という窓で外国ともつながっていた街だから、そうした外向的な性格が先にあったのだろう。やはり震災のように大きな出来事は、そこに住む人の性格までも変えてしまうのである。

1995年2月上旬、わたしは三宮の街で、ひとり立ち竦んでいた。地震で根元から傾いたいくつかのビルはそのままの状態で放置され、自分の立っている地面さえ歪んでいる気がして、頭がクラクラとした。大きな火災でほぼ全焼していた長田の街は、まるで戦後の焼け野原のようで、新長田駅からその光景を見たときには自然と涙がこぼれてきた。同じ電車に乗り合わせ窓から外を見ていた人たちも、誰ひとり言葉を発する者はいなかった。何かを話せるといった状況ではまったくなかったのだ。

そうした困難を体験した街の性格に、以前と少し変わったところがあるといって、誰に責められることがあるだろうか。

だが神戸はこの100年のあいだでも、三度危機を乗り越えてきた街である。

一度目は1938年の阪神大水害。

二度目は1945年の神戸大空襲。

そして1995年の阪神・淡路大震災。

震災から8日後、神戸在住であった作家の陳舜臣は、地元紙の『神戸新聞』に、「神戸よ」と題した文章を寄稿した。その文章は、次のように締めくくられている。

「神戸市民の皆様、神戸は亡びない。新しい神戸は、一部の人が夢みた神戸ではないかもしれない。しかし、もっとかがやかしいまちであるはずだ。人間らしい、あたたかみのあるまち。自然が溢れ、ゆっくり流れおりる美わしの神戸よ。そんな神戸を、私たちは胸に抱きしめる」

だからわたしは、どうしても期待してしまうのだ。いつかこの街が、ふたたび神戸らしい輝きを取り戻し、住むもののこころに小さな光を与えることを。そして落ち着いた慎み深い人たちが、自らの生まれ持った資質を伸びやかに羽ばたかせ、その人らしい人生を歩んでいけることを。

*参考『神戸――戦災と震災』村上しほり ちくま新書

今回のおすすめ本

『生きるための読書』津野海太郎 新潮社

このいやなよのなかを生きのびるためにも、わたしたちには本が必要だ――そうしたあたらしい本の読まれかた、時代精神を、本を読むだけでたどり着いた恐るべし読書家の嗅覚。

◯連載「本屋の時間」は単行本でもお楽しみいただけます

連載「本屋の時間」に大きく手を加え、再構成したエッセイ集『小さな声、光る棚 新刊書店Titleの日常』は、引き続き絶賛発売中。店が開店して5年のあいだ、その場に立ち会い考えた定点観測的エッセイ。お求めは全国の書店にて。Title WEBS

◯2025年4月25日(金)~ 2025年5月13日(火)Title2階ギャラリー

「定有堂書店」という物語

「定有堂書店」という物語

奈良敏行『本屋のパンセ』『町の本屋という物語』刊行記念

これはかつて実在した書店の姿を、Titleの2階によみがえらせる企画です。

「定有堂書店」は、奈良敏行さんが鳥取ではじめた、43年続いた町の本屋です。店の棚には奈良さんが一冊ずつ選書した本が、短く添えられたことばとともに並び、そこはさながら本の森。わざと「遅れた」雑誌や本が平積みされ、天井からは絵や短冊がぶら下がる独特な景観でした。何十年も前から「ミニコミ」をつくり、のちには「読む会」と呼ばれた読書会も頻繁に行うなど、いま「独立書店」と呼ばれる新たなスタイルの書店の源流ともいえる店でした。

本展では、「定有堂書店」のベストセラーからTitleがセレクトした本を、奈良敏行さんのことばとともに並べます。在りし日の店の姿を伝える写真や絵、実際に定有堂に架けられていた額など、かつての書店の息吹を伝えるものも展示。定有堂書店でつくられていたミニコミ『音信不通』も、お手に取ってご覧いただけます。

◯2025年4月29日(火) 19時スタート Title1階特設スペース

本を売る、本を読む

本を売る、本を読む

〈「定有堂書店」という物語〉開催記念トークイベント

展示〈「定有堂書店」という物語〉開催中の4月29日夜、『本屋のパンセ』『町の本屋という物語』(奈良敏行著、作品社刊)を編集した三砂慶明さんをお招きしたトークイベントを行います。

三砂さんは奈良さんに伴走し、定有堂書店43年の歴史を二冊の本に編みましたが、そこに記された奈良さんの言葉は、いま本屋を営む人たちが読んでも含蓄に富む、汲み尽くせないものです。

イベント当日は奈良さんの言葉を手掛かりに、いま本屋を営むこと、本を読むことについて、三砂さんとTitle店主の辻山が語り合います。ぜひご参加下さいませ。

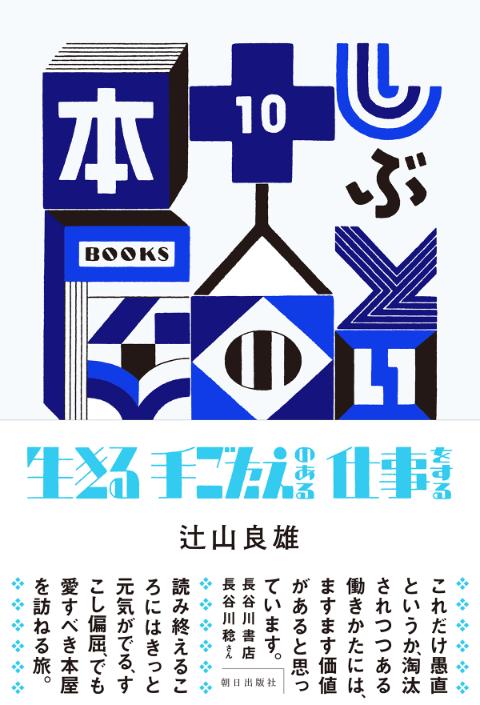

【店主・辻山による連載<日本の「地の塩」を巡る旅>が単行本になりました】

スタジオジブリの小冊子『熱風』(毎月10日頃発売)にて連載していた「日本の「地の塩」をめぐる旅」が待望の書籍化。 辻山良雄が日本各地の少し偏屈、でも愛すべき本屋を訪ね、生き方や仕事に対する考え方を訊いた、発見いっぱいの旅の記録。生きかたに仕事に迷える人、必読です。

『しぶとい十人の本屋 生きる手ごたえのある仕事をする』

『しぶとい十人の本屋 生きる手ごたえのある仕事をする』

著:辻山良雄 装丁:寄藤文平+垣内晴 出版社:朝日出版社

発売日:2024年6月4日 四六判ソフトカバー/360ページ

版元サイト /Titleサイト

◯【書評】

『生きるための読書』津野海太郎(新潮社)ーーー現役編集者としての嗅覚[評]辻山良雄

(新潮社Web)

◯【お知らせ】

メメント・モリ(死を想え) /〈わたし〉になるための読書(4)

「MySCUE(マイスキュー)」

シニアケアの情報サイト「MySCUE(マイスキュー)」でスタートした店主・辻山の新連載・第4回。老いや死生観が根底のテーマにある書籍を3冊紹介しています。

NHKラジオ第1で放送中の「ラジオ深夜便」にて本を紹介しています。

偶数月の第四土曜日、23時8分頃から約2時間、店主・辻山が出演しています。コーナータイトルは「本の国から」。ミニコーナーが二つとおすすめ新刊4冊。1週間の聴き逃し配信もございますので、ぜひお聞きくださいませ。

本屋の時間

東京・荻窪にある新刊書店「Title(タイトル)」店主の日々。好きな本のこと、本屋について、お店で起こった様々な出来事などを綴ります。「本屋」という、国境も時空も自由に超えられるものたちが集まる空間から見えるものとは。