グルーブ感あふれる文体で人間の本質を衝く物語を紡ぐ町田康さん。『俺の文章修行』では自らの文体に宿る精神と技巧をはじめて告白しました。書くことでしか伝わらない此の世、この現実。「1文章力と読書の関係」をお届けします。

文章力とは使える言葉を増やすこと。そこに裏道はあるか?

ときおり、「文章力を身につけるためにはどうしたらよいでしょうか。教えろ、あほんだら」と言われることがある。そんなときは大体、「存ぜぬ」と言って横を向き、河豚(ふぐ)のような顔をする。

しかしそれでも猶しつこく、「教えると自分の商売仇が増えるからイヤなのか。ふん。チンケな男だな。ケチケチしないで教えろや、おっさん」と言い、刃物をちらつかせてくるから仕方がない、教えることにして、

「文章力を身につけるためには多くの本を読むことだ」

と秘中の秘を教えると、不服そうな顔で、「それじゃあ納得がいかない」と言う。そこで、「なにが納得いかぬのだ」と問うと、

「俺は文章を書く法を問うている。俺は文章を書きたいのであって読みたいのではない。そんなことはスキップして最短で文章力が身につく方法を教えろと言っているのだ。そんなこともわからないのか。このポンコツが」

と言う。そこまで言われれば流石(さすが)の私も嫌な気持ちになり、再び横を向いて河豚のような顔をする。そうすると私が怖くて目を逸らしたのだと思い込んでますます増長し、

「おまえみたいなカスは昼日中、人前に出てくんな。覆面かぶって家の押し入れ入って蹲(うずくま)って震えとけ」

など言う。そこで仕方なく相手が弱そうな場合は半殺しにする。相手が強そうな場合は、「わかりました。私、ちょっと覆面、買いに行ってきます」と言ってその場を立ち去るなどしている。どちらにしても気分のよいことではない。

まあ、それはいいとして、しかし右に言うことは本当のことで、文章力を身につけるためには多くの本を読む以外に道はない。

なぜなら文章は既存の言葉を組み合わせて綴っていくのであり、その組み合わせの巧拙により文章力が測られるのであるが、よい組み合わせを拵(こしら)えるためには、多くの言葉を知っている必要があるからである。

これをプロレスの興行にたとえれば、多くの選手を抱えており、また招聘できればよいマッチメイクを組むことができるが、人数が少なければできない。

バンドのライブにたとえれば、持ち曲が多ければ飽きの来ない様々のセットを作れるが、少なければワンパターンのマンネリ路線に陥るということである。

と言うと上に挙げた、教えろと言う人がどれほどの無茶を言っているかがわかるだろう。

それは、

「所属レスラーが二人しかいないが、東京ドームでプロレス興行を打ちたい。宣伝のやり方を教えてくれ」

「持ち曲は三曲のみだが、二時間半のワンマンライブをやりたい。照明はどんな感じにしたらいいですか」

など言うのに等しいことなのである。

だから本を読んで手持ちの言葉を増やす必要がある。

と言うとここにひとつの疑問が生じる。というのは、「なぜ本でないと駄目なのか」という疑問である。蓋(けだ)し順当な疑問であると言え、なんとなれば、手持ちの言葉を増やしたいのなら、英単語を覚えるように単語帳を拵えて丸暗記した方が、より多くの言葉を覚えることができるのではないか、と考えられるからである。

しかしそれでは駄目である。なぜなら言葉を知っていることと実際に使うことはまた別だからで、丸暗記だと、その言葉が文章のなかでどのように響くか、その言葉がどのように成り立ち、似た言葉になにがあるのか、がわからないため、実際の文章のなかで最良の選択ができないからである。

というのを音楽にたとえて言うと、無闇にコードを覚えても、曲の中でそのコードがどのような機能・役割を果たすのかを知らないと、あるコードを別のコードで代理したり、分割したりすることができない、つまりそのコードを使いこなすことができない、ということである。それだったら寧(むし)ろ、よく知っている単純なコードだけを使った方が簡素で心に沁みる曲になる。

ということを再び、文章に戻して言うと、頭がええように見せかけようとして覚えたての難しい言葉を使い、使い慣れないものだから文の流れが珍妙なことになったり、甚だしきは使い方を間違っていたりする(俺のこと)、なんてことがよくあるが、本を読まず、単に言葉数だけを覚えればよいと心得るからこんなことになるのである。

ではなぜ、本を読めばそうならないかというと、本の場合は文章の流れのなかに言葉が置かれているため、よく知らない言葉も、或いは時にはまるで知らない言葉も、前後の文脈から意味や内容が推し量られるなんてことも起こり、その結果、単にその言葉の読み方や書き方を覚えるだけでなく、その言葉の機能や成り立ちを知らないうちに覚えるからである。

というのは覚える側・読む側からの言い方で、まあそれもあるのだけれども、もっと言うと、言葉の機能や成り立ちが知らない間に頭に入る、つまり文章の側が自ら作動して頭の中に染みこんでくる感じがあるのである。

実はこうしたことを経て初めて言葉は手持ちの言葉、実際に使える言葉となるのであって、故、丸暗記はあかぬのである。

そしてそれには時間がかかる。それに堪えられぬ人が、

「そんな閑人の真似はしておられぬ。裏道、抜け道を教えてくれ」

と言うのであるが何度も申し上げるように、それは裏道ではあるかも知れないが、ただの細道でいつまで経っても細道をのたくるばかりで、どこにも脱けられず、最終的には袋小路に迷い込み、どうすることもできないまま年老いて狂死断系するのである。

とここまで言ってもまだ食い下がってくる人がある。そいつは吐(ぬ)かす。

「丸暗記が駄目なのはわかった。しかし、では、映画や演劇の台詞、落語や講談、浪曲の啖呵、テレビ番組などから言葉を知ることはできないのか。或いは、ネット上の様々のサイト、動画を閲覧するうちに知らなかった言葉を覚えるということはないのか。もっと言うと、人とする会話のなかから生きた言葉を学ぶことができるのではないか」

と、ここまで来ると、なにがあっても絶対に本だけは読まない。という鋼鉄のごとき意志を感じる。或いはそうではなく、「なにがあってもこんなアホ(俺のことを指す)の言う通りにだけはしたくない」と思っているのか。

どちらにしても偏頗(へんぱ)なことだが、それは実は重要なことで、そんなこともして初めて自分のものになって使えるようになる、という類の言葉が此の世に多くある。けれども当たり前のことだが、それらはみな言葉は言葉でも口より発せられた言葉で、字に書く言葉とはまた違う。

因(よ)りてこれを文章のなかに活かすためには、口より発せられた言葉を耳で聞いて字に変換する、変換プロセッサのようなものが必要になってくる。実はこの変換プロセッサこそが文章力の本然であるので、それがない状態で落語や浪曲を何百席と聞き、これを覚えたところで文章にその覚えた言葉を活かすことはできないのである。

ということで文章力を身につけるためには本を読まなければならないということが明確になった。そして最初に、文章力を身につけるためにはどうしたらよいか。と問うた人はまるで河豚のような顔をして横を向き、横を向いたまま去って行った。

俺はそのことになんの問題もないと思う。標準機能というか、普通に読み書きができれば生きていくのになんの支障もない。

ただ、そのうえで猶、文章力を身につけたい、という仁はまず読めばよく、読んだ分量、そしてまた一冊の本をどれほど深く読んだか、に応じて手持ちの、使える言葉が増えていくのである。

と言って、ここにひとつ問題があるのは本を読むには一定の時間がかかり、その時間がなかなか確保できないという点である。

ご案内の通り、ここ十年、いやさ、ここ二十年、いやさ、いっそここ三十年か、わからない。わからないけれども、技術が進歩・発展して、いろんなことがえげつなく変わった。

いろんなことの効率・能率が上がり、余計な手間暇をかけずに最短で結果を出せるようになった。例えばしょうむない例で申し訳ないが、前方(まえかた)は初めて行く場所に行こうと思えば、地図を開き、地下鉄路線図を閲し、行き方を調べてからでないと行けなかった。或いは相手先に地図をファクシミリで送信してもらうなどしていた。ほんの二十年ほど前の話である。しかるに今はそんなことは掌の中で、ものの三十秒もあればわかってしまう。

その結果、そんな余計なことにかかっていた時間を本題に集中できるようになった。

と言ってしかしいざ本題に集中しようとしても、それがなかなかできない。なぜなら自分がやっていたことの九割以上が雑事で、本題などというものはそもそも存在しなかったからである。

じゃあ、そのぽっかり空いた九割以上の時間、なにをすればよいのか。

そりゃあ勿論、本稿の趣旨に則れば読書をすればよいということになるが、なかなかそうもいかない。というのは、空いた時間を埋めるためのものに需要がある事を同時に察知した多くの業者が、その空いた時間を埋めるための情報や娯楽を大量に供給し始めたからである。

かくして時間が余らなくなってよかったのだけれども、さらに問題が生じたのは、それがあまりにも大量になったため、一人の人間が取捨選択できる量を遥かに超え、人々は情報や娯楽を確認するだけで疲弊した。そこでそれを道具で代替するための技術がまた開発されて、或いは、それを選んで提供するコンサルタント業みたいな人々は一息つくが、ちょっとでも暇ができると、それへさしてまた娯楽が供給され、そうするとまた技術が進みコンサルが活躍して、そうするとまたエンタメが供給されて……、ということで娯楽と情報は増大する一方なのである。

それに労(つか)れた一部の人は多くの情報を自ら遮断し、趣味の世界に没頭して、余のことを気にせぬようにするも、しかし、「恁(こ)うしている間にも他の人はより効率的に人生を楽しんでいるのではないか」「自分は後れを取っているのではないか」「取り返しのつかないことをして人生の時間を空費しているのではないか」という不安を拭いきれず精神を病み、自傷したり、乱倫に耽ったりするようになる。

そんななか本を読むかはさみ将棋をするくらいしか暇潰しがなかった俺なんかの子供時分と同じように本を読むというのはどう考えても難しいというか、はっきり言って無理である。

* * *

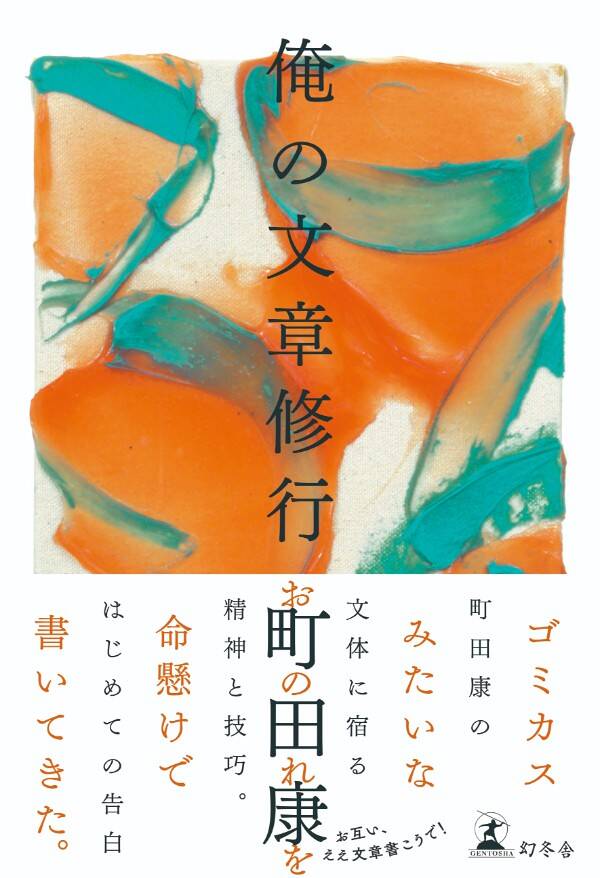

続きは、『俺の文章修行』をご覧ください。