今年9月1日で発生から100年を迎える関東大震災は、民俗学や民藝運動の誕生、民謡や盆踊りの復興の契機になると同時に、愛国心を醸成し、戦争への流れを作った歴史の分岐点でした。7月26日に発売された『関東大震災 その100年の呪縛』では民俗学者・畑中章宏さんが、大震災が日本人の情動に与えた影響をその後の100年の歴史とともに検証。その一部を本書より抜粋してお届けします。

〈関心〉と〈無関心〉のはざま

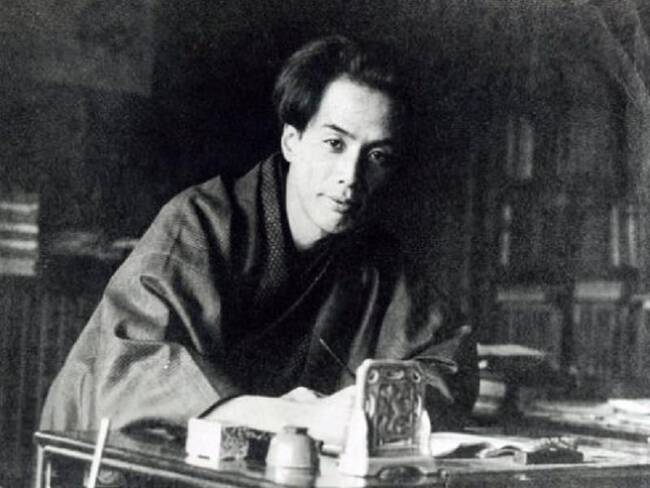

芥川龍之介が震災直後、『中央公論』に発表した「大震雑記」によると、芥川自身が大火は朝鮮人の仕業だという流言蜚語を鵜呑みにしていたことから、友人の作家・菊池寛に「一喝」されたことを述べている。

僕は善良なる市民である。しかし僕の所見によれば、菊池寛はこの資格に乏しい。

戒厳令の布かれた後、僕は巻煙草をくわえたまま、菊池と雑談を交換していた。もっとも雑談とはいうものの、地震以外の話の出たわけではない。その内に僕は大火の原因は○○○○○○○○そうだと言った。すると菊池は眉を挙げながら、「だよ、君」と一喝した。僕はもちろんそういわれてみれば、「じゃ/だろう」というほかはなかった。しかし次手にもう一度、なんでも○○○○はボルシエヴイツキの手先だそうだと言った。菊池は今度は眉を挙げると、「嘘さ、君、そんなことは」と叱りつけた。僕はまた「へええ、それも嘘か」とたちまち自説(?)を撤回した。

(「大震雑記」)

芥川がみるところによると、「善良なる市民」というものは、「ボルシエヴイツキと○○○○との陰謀の存在を信ずるもの」である。この「○○○○」という伏字は、おそらく朝鮮人を指すものだったろう。万が一それを信じられない場合は、少なくとも信じているらしい顔つきを装わねばならないものだが、「野蛮なる菊池寛」は信じもしなければ、信じる真似もしないと芥川は指摘する。

そしてこれは、完全に「善良なる市民」の資格を放棄したと見るべきで、「善良なる市民」であるとともに、「勇敢なる自警団の一員」である芥川自身は、菊池のことを惜しまざるをえない。しかし、「もっとも善良なる市民になることは、──とにかく苦心を要するものである」。芥川は、自分のなかに潜む「善良なる市民」としての同調性や、凡庸な善良性を発見し、韜晦(とうかい)的に自身をなじっているのだ。

白樺派の作家・志賀直哉(1883~1971)は、自分の姿を写実することで、無関心が冷酷を生みだしてしまうことを、自ら描きだしている。

軽井沢、日の暮れ。駅では乗客に氷の接待をしていた。東京では鮮人が爆弾を持って暴れ廻っているというような噂を聞く。が自分は信じなかった。松井田で、兵隊二三人に野次馬十人余りで一人の鮮人を追いかけるのを見た。

「殺した」直ぐ引返して来た一人が車窓の下でこんなにいったが、余りに簡単過ぎた。今もそれは半信半疑だ。

ちょうど自分の前で、自転車で来た若者と刺子を着た若者とが落ち合い、二人は友達らしく立話を始めた。……「─鮮人が裏へ回ったてんで、すぐ日本刀を持って追いかけると、それが鮮人でねえんだ」……「しかしこういうときでもなけりゃあ、人間は殺せねえと思ったから、とうとうやっちゃったよ」。二人は笑っている。ひどい奴だと思ったが、ふだんそう思うよりは自分も気楽な気持ちでいた。

(「震災見舞」)

冷徹な目による客観描写で「小説の神様」ともいわれた志賀直哉ならではの正直な描写だとはいえ、現在の目から見ると、ある種のむごさを感じざるをえない。

志賀の短編小説のなかには、鋭利な写実表現で日常に潜む事件の兆しを捉えたような作品がある。しかし、大震災という大事件を前に、作家の目は曇り、目を覆おうとしているようにさえ思えるのだ。

* * *

つづきは、『関東大震災 その100年の呪縛」をご覧ください。