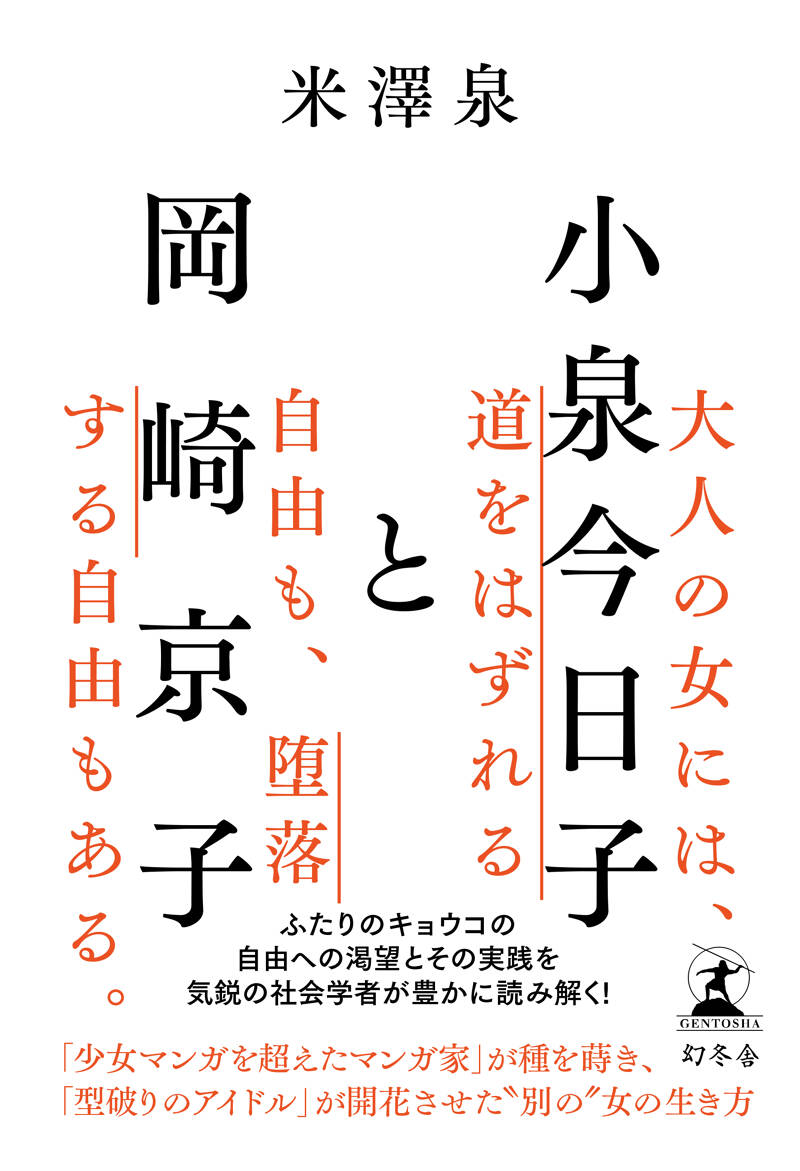

2025年、女性たちの生き方は、どう変わっていくでしょうか――。かつて女性たちの生き方は、女性誌が牽引してきました。昨年7月に発売された、社会学者の米澤泉さんによる『小泉今日子と岡崎京子』には、ふたりキョウコを例に雑誌がどんな人物をロールモデルに据え、メッセージを発してきたかが適格にまとめられています。

小泉今日子と「大人女子」ブーム

21世紀を迎える頃からファッション誌では大人の女性に対して、「女子」という呼称が積極的に使われるようになった。30代女子、40代女子、そして大人女子。「女子」はやがてファッション誌の枠組みを超えてメディアに広がりを見せ、「女子」ブームを巻き起こすに至る。

その火付け役が宝島社の一連の雑誌であり、立役者となったのが小泉今日子であった。2003年に世に出た『InRed』、その流れを汲んで2010年に創刊された『GLOW』を舞台に、小泉は「大人女子」という新しい30代女性像、40代女性像を具現化していくのである。

この章では、「大人女子」が生み出されるまでの過程を追いながら「女子」という言葉に込められた意味、そしてゼロ年代後半から10年代にかけての「女子」ブームがもたらしたものとはいったい何だったのかを改めて考えたい。

「大人女子」は21世紀初頭にいきなり誕生したわけではない。その前段階として、赤文字雑誌に代わり、いわゆる「青文字雑誌」が台頭するまでの歴史がある。「他人に好かれる服を着る」ことに主軸を置く赤文字雑誌に対し、「自分の好きな服を着る」ことを推奨するのが「青文字雑誌」の特徴だ。

その「青文字雑誌」の先兵とも言える『CUTiE』は、“for INDEPENDENT GIRLS”を掲げ、男性や大人の価値観から自由な、独自の価値観を持った少女たちに向けた初のストリートファッション誌だった。今までの雑誌にはない、自由で革新的で創造的な世界を求めて、1989年に誕生した『CUTiE』。ファッションとマンガを同じレベルで融合させたのも、独自の試みだったと言えるだろう。だからこそ、ここから岡崎京子の『東京ガールズブラボー』や『リバーズ・エッジ』も生み出されたのである。

『CUTiE』を旗艦メディアとする原宿のストリート・ファッション発の「かわいい」モードは、男性や大人の価値観から独立した女の子のモードとして形成されてきた。『CUTiE』は、読者との共感性を追求し、読者と共にスタイルやモードを創出してきた。その読者層が「わたしたちだけがわかる」ことを求める価値観の中心にあったのが「かわいい」という感覚だったのだ。

(古賀2009:135─136)

このように『CUTiE』は、異性や大人といった他の誰かのために服を着るのではなく、「自分のために服を着る」をテーマに「かわいいモード」を提案する雑誌として、10代の少女たちの絶大な支持を集めた。1996年には、『CUTiE』を卒業した20代女性のために『SPRiNG』も創刊された。

この『CUTiE』『SPRiNG』のインディペンデントな「かわいいモード」路線に手応えを感じた宝島社が、「28歳、一生“女の子”宣言!」を謳うファッション誌『sweet』を生み出したのが、20世紀も終わりに近づいた1999年のことだった。28歳と言えば、もう十分に成熟した大人の年齢である。昭和の時代ならば、すでに結婚し子どもの一人や二人もいる主婦となっているような年頃だ。そんな「妙齢」の女性に対して、いきなり「一生“女の子”宣言!」を打ち出し、いくつになってもかわいいものを身に纏うことを奨励した『sweet』もまた革新的な雑誌であったと言える。

常識にとらわれないという点では、『CUTiE』と同じくらいか、それ以上の衝撃を与えたのではないだろうか。なぜなら、28歳という年齢は、社会人としての「常識」を装いにおいても求められる年代だからである。10代の少女が自分の好きな格好をするのとはまた違った制約が課されるだろう。

「大人の女性」としてファッションもまた、わきまえなければならない。少女の頃に好きだったリボンやフリル、ミニスカートにショートパンツ。ギャザーたっぷりのレースのワンピースやパフスリーブのチュールのブラウス。そういったものは、大人になるにつれ諦めるのが従来の常識であった。たとえ結婚していなくても、落ち着きのある「大人の女性」としてのファッションを身につけることが求められていたはずだ。

だが、『sweet』は、20代後半、アラサーと呼ばれる女性たちに向けて、いくつになっても「かわいい」を諦めるなというメッセージを送った。わきまえるな、自分の好きな服を着ろと鼓舞した。それが、「28歳、一生“女の子”宣言!」の意味するところであろう。

その思いきった戦略は、他者からの好感度を重視しがちな老舗出版社のファッション誌にはなかなか採れないことであった。「宝島少女」にルーツを持つ宝島社だからこそ成せる技であり、本体を凌駕するかのような豪華な付録と同じく、後発であるからこそ行えたのだとも言える。

創刊から数年間は路線が定まらない時期もあったが、2000年代の半ばからは「いくつになっても可愛いモノが大好きな女性が、自分のために選ぶ服」というコンセプトも明確になり、多くの女性たちが『sweet』の「女の子宣言」に共感を寄せるようになっていった。フリル、リボンにミニスカートといった年齢不詳な「大人かわいい」モードは、『CUTiE』のストリート系「かわいいモード」と同様に、男性をはじめとする他者への好感度や従来の「大人の女性」の価値観から独立した、自由な装いとして、アラサー女性を中心に支持されるようになった。

2000年代後半になると、アラサー世代だけでなく、女子大生からアラフォー世代までを巻き込み、『sweet』は日本で一番売れているファッション誌に成長する。それは、「28歳、一生“女の子”宣言!」の勝利だと言えるだろう。多くの女性たちが、年齢を重ねても「女の子」でいることを自覚的に選び始めたからだ。まずは装いにおいて、「大人の女性」となることを拒否し始めたからだ。それは、従来の「オトナのオンナ」として生きることへの抵抗につながっていく。

このアラサーを中心読者とした『sweet』に加えて、より成熟した年代である30代女性のために宝島社が満を持して創刊したのが、小泉今日子をイメージモデルにした『InRed』である。『sweet』の「大人かわいさ」を若干抑えて、よりカジュアルにロックに仕立てた新雑誌。それは、岡崎京子が言うところの「昔のオトナのオンナ」モデルを打破するロールモデルの創出であり、新たな「オトナ・オンナライフ」への第一歩であった。そこで展開される新しい30代女性像に相応しい言葉として選ばれたのが、女の子やガールではなく、女でも女性でもない「女子」だったのである。

30代でも「女子」──ファッション誌というメディア上で大人の女性に対して積極的に「女子」という言葉を使い始めたのは、人気マンガ家の安野モヨコだと言われている。安野は1998年に創刊されたコスメ情報誌『VoCE(ヴォーチェ)』において「美人画報」という連載をスタートさせたが、そのエッセイで多用されたのが、「女子」という言葉だった。当時アラサーだった安野が、「私たち女子は~」と積極的に使用したことによって、30代でも「女子」が広まっていく。

2002年には、週刊誌の『AERA』が「30すぎても『女子』な私たち──学校時代の対等な感じで男社会に自然に立ちたい」という記事を掲載するに至った(2002年6月3日号)。ここでは、「女子」が女や女性に比べて女性性を軽減させる言葉として、ポジティブな意味で使われている。

同じ女子でも「女子力」という言葉が、どちらかと言えば男性に好かれるために「女性らしさ」を高めるといった意味あいで使用されるのに対し、「女子」はむしろ男性に媚びず、学生時代の男子/女子のように対等な関係性を志向する。

2003年に創刊された『InRed』もまた、「女子力」的な女子ではなく、この「対等な関係性」を意識して「女子」を採用したのではないだろうか。30代になったとしても、男性を中心とした他者からの好感度を意識して媚びるのではなく、自分の好きな服を着て、自分の好きなように生きたい。その決意を表明するのに相応しい言葉として選ばれたのが、「30代女子」だったのではないだろうか。

『InRed』初代編集長である大平洋子は、小泉今日子こそ新雑誌『InRed』が掲げる理想的な「30代女子」だと確信し、必死に小泉を口説いた。30代後半となり、ファッションやカルチャーに興味を失いかけ、自信を喪失していた小泉に、もう一度リハビリのつもりでがんばってみようと思わせる場を与えた。それが功を奏したのだ。

もちろん、2003年の創刊当時に30代女性に向かって「女子」という言葉を使うのは、それほど簡単ではなかった。周囲からも反対の声が多かったと言う。しかし、大平編集長は敢えて「30代女子」を使った。それも表紙の見出しとして大々的に。女性でも女でもない「女子」を積極的に打ち出していったのである。

当時は「30代」と、堂々と表紙に年齢をうたう雑誌はありませんでした。みんな、年齢を出してはいけないと思っていたんでしょう。なぜなら、年齢を重ねた女性はイメージが悪いとされていましたから。

実際、誌面を見ても、若いモデルたちが載っている。それを見た30代の読者は、「大人といっても、しょせん20代後半か……」という気持ちになるという状況でしたね(笑)。

(東洋経済ONLINE「問答無用!『40代で女子』はタブーじゃない」2013年7月2日)

大平編集長が指摘するように、30代向けであっても、表紙をはじめとする誌面は20代のモデルによって占められてる、そんな雑誌が大半だった。2020年代になっても、40代キャリア女性向け『Precious(プレシャス)』(小学館)の表紙を32歳の大政絢おおまさあやが務めている。しかも大政が表紙モデルに抜擢されたのは、まだ20代の時であった。しかし、大平編集長は、当時30代後半だった小泉今日子を積極的に『InRed』に起用したのだ。もちろん「30代女子」という言葉とともに。

そんなときに『InRed』で「30代女子」という言葉を使ったら、とっても反響があったんです。どういう反響かというと「自分のことだと思った」ということでした。

(東洋経済ONLINE「問答無用!『40代で女子』はタブーじゃない」2013年7月2日)

『InRed』が創刊された2003年は、酒井順子のベストセラー『負け犬の遠吠え』が発売された年でもあった。30代女性の3人に一人が未婚となったゼロ年代、「どんなに美人で仕事ができても、三〇代以上・未婚・子ナシは『女の負け犬』なのです。」(酒井2003:帯文)と酒井は自嘲的に言ってのけたが、従来のライフコースをたどらない女性たちが劇的に増加していたのは確かである。

男女雇用機会均等法から約20年。ようやく結婚だけが女の人生ではないというところに女性たちはたどり着こうとしていたのだろうか。未婚、既婚を問わない「30代女子」は多様化する女性のライフコースにも相応しい言葉として受け止められたのだろう。

『InRed』とほぼ同時期の2004年に主婦と生活社から『NIKITA(ニキータ)』という雑誌が創刊されている。ちょいワルオヤジを生んだ『LEON(レオン)』の「彼女」という位置づけで、30代の女性をメインターゲットとし、鳴り物入りでデビューした。しかし、「コムスメに勝つ!」という謎のキャッチコピーに共感する女性たちはほとんどいなかったのだろうか。あっという間に『NIKITA』は姿を消してしまった(2008年休刊)。

「乳間(にゅうかん)ネックレス」「大人のミニスカは艶女アデージョタイトで」というセクハラまがいの見出しが女性たちに受け入れられるとも思えなかった。『LEON』そのままに、男性目線の女性誌を岸田一郎編集長はつくってしまったのだ。

その点、『sweet』も『InRed』も、女性編集長であったことが、成功の大きな要因であろう。女性デザイナーが自分の着たい服を作り、女性たちの声を代弁するように、女性編集長はごく自然に女性たちが「自分のことだ」と共感できる誌面作りを目指すだろう。男性目線ではないファッションを掲載し、不快な表現を避けるだろう。それは男性デザイナーや男性編集長が、「理想の女性像」を服や雑誌に投影しがちであるのとは異なる。

『InRed』の大平洋子は1968年、『sweet』の渡辺佳代子は1971年生まれである。おそらく『オリーブ』や『宝島』に影響を受けた世代ではないだろうか。だからこそ、大人になった彼女たちが作る30代女性のための雑誌は、その後のオリーブ少女や宝島少女に向けたメッセージとなり、「自分のための雑誌」と思わせることができたのではないだろうか。「30代女子」も「一生、“女の子”宣言!」も女性編集長でなければおそらく生み出されることはなかったのである。

* * *

【お知らせ】

米澤泉さんと速水健朗さんが、80年代と90年代の違い、そしてふたりのキョウコについて語り合いました。トークもぜひご覧ください。

「80年代と90年代はどう違ったか。その1」米澤泉さんと対談。雑誌『Olive』とハラカドの話。(音声/動画)

「80年代と90年代はどう違ったか。その2」米澤泉さんと対談。「世界の坂本」が90年代にいかに向き合ったか(音声/動画)

「80年代と90年代はどう違ったか。その3」米澤泉さんと対談。2人のキョウコの話。(音声/動画)

* * *

つづきは、『小泉今日子と岡崎京子』でお楽しみください。