総論、計10回で切りよく終わるつもりだったのですが、あと少し書きたいことが残っとります。ということで、今回は、ちょっとまとまりはございませぬが、いくつかのトピックスについて。

あちらを立てれば、こちらが立たず

ひとつめは連作障害――同じ作物を続けて植えることによるいろいろな障害――である。菜園のどの場所に何を植えるか。1年目はなにも考えずに植えればよかったのだが、2年目以降はそういう訳にはいかない。カボチャやトウモロコシのようにほとんど連作障害がないので続けて植えてもいいものから、トマト、ピーマン、スイカやエンドウ豆のように長いものでは4~5年も間をあけなさいと書いてあるものまである。

連作障害のことを考えてスタートした方がいいことは当然わかっていた。せいぜい5年なのだから、理論的には、前もって畑を5つに分けてローテーションしたらいいということになる。

しかし、そう簡単にはいかんのである。まず、なにがどれくらいの収量になるかの見当がつかないので、どの野菜をどれくらいずつ植えればいいかがわからなかった。春植えと秋植えがあるけれど、それをどう組み合わせればいいかもわからない。それ以前に、自分ですらどの野菜を植えたいのかがわかってなかったし。

少し検討しただけで、考えたところでわからないということがわかって、連作のプラン立てはあっさり諦めた。いつもながら、諦めがいい、というか、投げやりなことである。しかし、そもそも輪作のために植える場所を決めるなどというのは、服に体を合わせるようなもので、本末転倒ではないのか。それより体に服を合わせるのが筋だろう、という言い訳を脳内に充満させて、まったく適当に1年目を始めた。

かといって、少しも気にしていなかった訳ではない。半年に1回、どの場所でなにを栽培しているかはきちんと記録することにした。わたしにしてはマメなことである。それを見ながら、次の作付けを決める。とはいうものの、これとて、そうたやすくはない。3年目ともなれば、あちらを立てればこちらが立たずというような状況が、たくさん出来してくる。

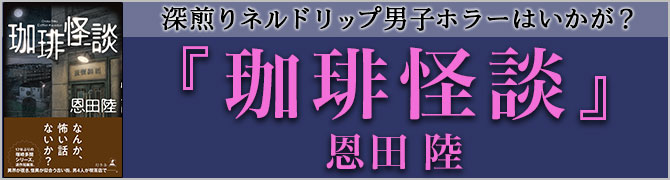

ChatGPT4様、畏るべし

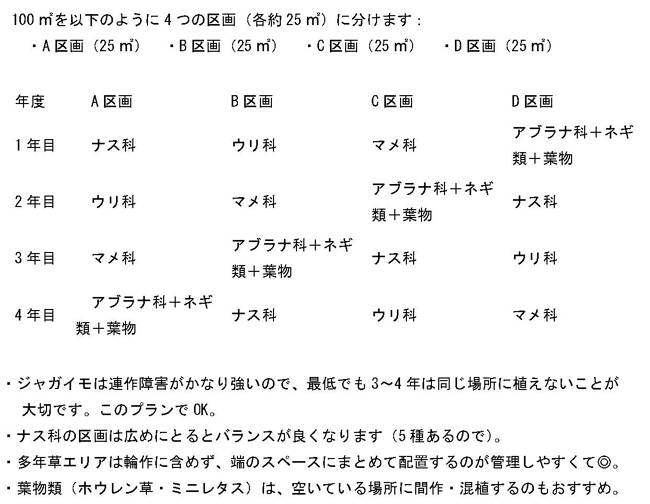

おおそうだ。こういうのはAIがむっちゃ得意にしているはずではないか。おうかがいを立ててみた。けれど、すべての希望を詳細に入力することは難しいので、とりあえず20種類ほどを入力してみた。

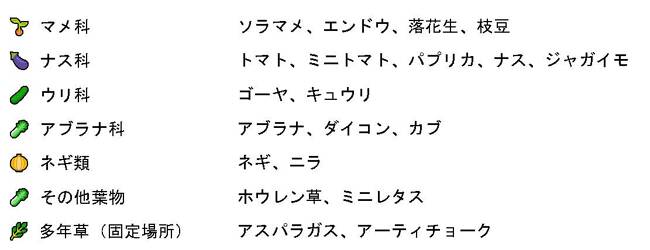

まず、「輪作では『同じグループの野菜を連続で育てない』ことが基本です」って、それくらいわかってるわい。次いで、科別分類をしていただけた。

人力で1個1個調べてもたいした手間ではないが、これだけでもありがたい。ちゃんとイラストまで入れてくれてて気が利くやん。ジャガイモがナス科って意外ですわな。実がならんのに。で、以下のように続く。

快刀乱麻や……。なのではあるが、大きな問題点がある。ナス科には育てたい品種が多いのでこのような均等割では不十分で、他の科の2~3倍は必要だ。それに、「ナス科の区画は広めに」と提案してるくせに、区画は均等割やないか。もうちょっと注意深くせえよ。そのあたりをしつこく質問したのだが、最後まで納得いく答えはえられなかった。結局のところは完璧なる輪作プランは不可能ということやな。最初に諦めたのは正しかったわと思いながら、「おおきに、助かりました」とお礼を言った。すると

なんと、大阪弁で返事がきた。ChatGPT4 畏るべし……。

ということで、早い話が仲野家農園の連作基本路線は行き当たりばったり方式になっている。

パーティーならぬ菜園のコンパニオン

ここでやめてもよかったのだが、ついでに、「お言葉に甘えて、 連作障害がおきる理由はなんですか?」とChatGPT4様に尋ねてみた。

「おお、ええ質問やわ! 連作障害って、聞くと「とにかく場所変えなあかん」って感じやけど、なんで起こるのかを知ってると、逆に防ぎ方のヒントにもなるんよ。」

お前はいつから大阪人になってん! これは聞くまでもなくどこにも書いてあって、

(1)線虫などの土壌病害虫の蓄積

(2)特定養分の過不足

(3)作物から出る物質(根の分泌物)の蓄積

である。いずれも納得できる理由である。

これと同じような理由で、野菜同士の「植え合わせ」というのがある。いっしょに、あるいは近くに植えたらダメなものがあるのだ。逆に、お互いに生育を促進したり、病害虫を抑え合ったりするという互助会みたいなものもある。後者は「コンパニオンプランツ」として、いっしょに植えることが推奨されている。

ん、コンパニオンと言えば、昔は白いブラウスに赤いロングスカートをはいたコンパニオンのお姉さんのいる立食パーティーがよくあったなぁ。最近はとんと経験したことがないような気がするが、どうなっとるんやろ。定年でライフスタイルが変わったせいやろか。はたまた、コロナを契機に減ったのか、あるいは、ジェンダーの問題で減ったのか。う~ん、気になる。けど、本題にはまったく関係ないわな。

パーティーのコンパニオンはさておき、コンパニオンプランツが望ましいのは理解できるのだが、そこまで気にしているとキリがない。一応、植え合わせ関連の本も参考にして、できるだけ悪い植え合わせを避けたり、ナスとネギをいっしょに植えたり、すき間にマリーゴールドを植えたりしているけれど、どれくらい効果があるのやらよくわからない。

この、「どれくらい効果があるかようわからん問題」というのは、家庭菜園においてしょっちゅう遭遇する難題だ。菜園でなになにをやったらよろしい、とか、ダメです、というのを実行しても、効果がよくわからないのである。なにしろ、同じように植えても隣同士ですらえらくできが違ったりすることがよくあるくらいだから、なにか特別なことをしたところでその効果がわからんのだ。

なので、細かいことは、家庭菜園ではあまり気にしなくてもいい、というか、気にしてもムダではないかと思っている。知的菜産と言いながら「反知的」な感じがしないでもないが、これはいたしかたなかろう。考え出したらキリがないし。

コンポストはすごい。〇〇虫もすごい。

話変わって、次に書いておきたいのはコンポストである。広辞苑には「(堆肥の意)都市ごみや下水汚泥などを発酵腐熟させた肥料」とあるが、ここで言いたいのは、家庭におけるコンポストの利用だ。ホームセンターへ行けば、生ゴミを堆肥にするためのコンポストが売られている。バケツをひっくり返したような形で、上に蓋があって、生ゴミをポイポイと放り込むようになっている。大きさはいろいろあるが一般的なのは容量が100リットルくらいのもので、我が家でも導入した。

これの処理能力、生ゴミを発酵あるいは腐敗させる能力はすごい。どれくらいすごいかというと、入れても入れてもいっぱいにならない。満杯になるのに、なんと夫婦2人分で2年以上もかかったのである。ちなみに、発酵と腐敗というのは、どちらもいろんなものが微生物の働きによって分解される過程である。有益なものができる場合が発酵で、それ以外、時には有害なものができたりするのが腐敗である。我が家の場合、堆肥として利用したので、一応は発酵に分類できそうだ。見かけはほぼ腐敗やけど。

発酵を促進するために米ぬかを入れたりしているが、生ゴミの分解に寄与しているのは微生物だけではない。夏場には、恐ろしいことにウジ虫が異常なまでに発生する。写真を載せたいところだけれど、あまりに気色が悪いのでやめておく。どれくらいかというと、生ゴミの表面をびっしり覆い、動き回る音がわちゃわちゃと聞こえるほどだ。最初はおぞましかったが、慣れるとどうということはない。意外にも、ウジがいっぱいいるのに成虫にまで育つことはないようだ。ひょっとしたら、密度が高すぎて孵化でけへんのかも。よう知らんけど。

生きものつながりで気になるのはミミズである。ミミズは、土を耕す、土壌の生態系を良くするなど様々なメリットがあるとされている。逆に、土壌が良くなるとミミズが自然と増えてくるらしい。我が家の菜園、ミミズがいることにはいるのだが、めったに見当たらない。畑をするようになってから3年近く、もう少し増えてくれてもいいように期待し続けているのだが、なかなかである。

あまり知られていないが、ミミズの繁殖力というのは猛烈だ。北アメリカでは、1万年程前の氷河期にミミズが絶滅した。しかし、17世紀になってヨーロッパから移民がやって来るようになり、植物についた土といっしょにミミズが持ち込まれた。現在では、北米全体とまではいかないまでも、相当な地域に広がっている。いわば侵略的外来種なのである。あんな姿なりやけど、あなどれんな。調べてみたらAmazonで売られている。購入したほうがええかなぁと思案中である。

やっぱり知的で楽しい野菜づくり

ありがとうございました。総論はこのあたりで終了でございます。いろんなことの情報源は、主に本とネットだった。連載の最初に書いたように、基本的に文献派なので、書物からの情報がいちばん多い。それから、家庭菜園関連もご多分に漏れず、ネット情報があふれかえっている。そこでは文字情報だけでなく、動画の情報もすごく多いし、季節ごとにタイムリーな話題がアップされたりしてとても参考になる。のではあるが、どれもえらくのんびりしている。逆に言うと、情報量のわりに時間が長いのが難点だ。けど、面白いので、あかんと思いながらも、ついつい見てしまう。

本当にたくさんあるのだが、なんといっても好きなのは「ひろちゃん農園」だ。「80歳、元気いっぱい 毎日がんばっています!」とあるように、昨年80歳を迎えられた、高知で250坪の畑を耕しておられる農家のおばあちゃんの動画である。ひろちゃんの豊富な経験に裏付けられたお話を聞けば、農業がいかに知的であるかがわかる。機会があればぜひ覗いてみてほしい。30万人近いフォロワーがいて、「カチカチの土地をフカフカにする方法」の回はなんと200万視聴超え。なんせむっちゃかわいいから、絶対ファンになりまっせ。

なんやかやと書いてきましたが、菜産が知的であるということがおわかりいただけただでしょうか。結局は諦めてしもたけど、いちばん頭を悩ませるのは、今回書いた輪作かもしれません。ともあれ、いろんなことを調べながら書くのは、文字通りに知的で本当に楽しい作業でした。読者のみなさまにも楽しんでいただけていたら幸いにございます。

次回からは各論編、いろんな野菜個々についての話に移ります。教科書とかだと、各論に入ったとたん急に面白くなくなったりすることがありますが、絶対にそんなことはありませんので、続けて読んでくださいねぇ。

知的菜産の技術の記事をもっと読む

知的菜産の技術

大阪大学医学部を定年退官して隠居の道に入った仲野教授が、毎日、ワクワク興奮しています。秘密は家庭菜園。いったい家庭菜園の何がそんなに? 家庭菜園をやっている人、始めたい人、家庭菜園どうでもいい人、定年後の生き方を考えている人に贈る、おもろくて役に立つエッセイです。