2020年のノーベル物理学賞は、ブラックホールの存在を理論的に証明したオックスフォード大学のロジャー・ペンローズ教授と、銀河系の中心にあると言われていた超巨大ブラックホールの存在を観測で証明した、独マックスプランク地球外物理学研究所のラインハルト・ゲンツェル所長、米カリフォルニア大学ロサンゼルス校のアンドレア・ゲズ教授が受賞しました。おめでとうございます!

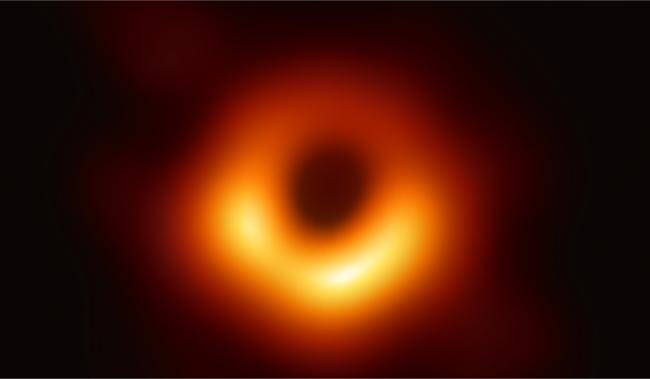

2019年にはEHTプロジェクトが撮影に成功。ブラックホールの存在は、天文・宇宙ファンだけでなく多くの人のロマンを駆り立ててやまず、新たな研究成果も次々と発表されています。

そもそもブラックホールとは何? 今回ノーベル物理学賞を受賞したペンローズ教授の業績とは? 物理学者で東京大学カブリIPMU機構長・大栗博司さんの著書『重力とは何か』から抜粋して解説します。

* * *

アインシュタインにも予想されていたブラックホールの存在

ニュートン理論が水星の動きを正確に説明できなかったのと同じように、アインシュタイン理論にも説明のできない「極限状況」が存在します。その一つが、「ブラックホール」です。これから説明していきますが、ブラックホールは、アインシュタイン理論からその存在が予想されたにもかかわらず、その理論の行き止まりを示すことになりました。

ただしブラックホールの問題は、アインシュタイン理論が登場してから始まったわけではありません。「ブラックホール」という名前こそなかったものの、光さえも逃れられないほど重い星があることは、ニュートン理論からも予想されていました。

18世紀の終わりにそれを指摘したのは、イギリスのジョン・ミッチェル(鉛の玉のあいだの重力を測定したキャベンディッシュの実験を考案した人でもあります)とフランスのピエールシモン・ラプラス(本書の後半の「ラプラスの悪魔」の話で再登場します)という二人の科学者です。質量が大きいほど、重力は強い。だとすると、ものすごく重い星があれば、そこからは光の速さでも脱出できないだろう。光が出てこないのだから、その星は暗くて見えないはずだ――というわけです。

まず、「脱出速度」について説明しておきましょう。

ある星の表面からロケットを打ち上げる場合、その速度が足りないと、星の重力に負けてしまうので「脱出」できません。重力が強いほど、より速い速度で打ち上げる必要があります。その星の重力を振り切って飛び出すために最低限必要な速度――それが「脱出速度」です。

脱出速度は、その星の質量と半径によって決まります。たとえば地球の場合、表面からの脱出速度は秒速11キロメートル。時速にすると4万キロメートル弱ですから、大変なスピードです。しかし脱出速度は星の質量が大きいほど大きくなるので、仮に太陽から脱出しようと思ったら、その程度では済みません。表面からの脱出速度は、秒速620キロメートルです。

ちなみに脱出速度は、星の質量が同じなら半径が小さいほど(つまり星の密度が高いほど)大きくなります。ですから、光速でさえ脱出できない星があるとすれば、それはきわめて密度が高いものでなければいけません。

では、それはどんな天体なのか。

アインシュタインが方程式を間違えたりしながら苦労して重力理論を完成させた直後に、その方程式を使って、ある計算をした人物がいました。ゲッチンゲン大学の天文台長を務めたこともある天体物理学者カール・シュワルツシルトです。

1914年に第一次世界大戦が勃発し、シュワルツシルトはドイツ軍の砲兵技術将校としてロシア戦線に従軍しました。このような悪条件にもかかわらず、1915年11月に発表されたアインシュタインの論文を読み、ただちに重力の方程式を解いて、脱出速度が光速になる天体の半径を割り出しました。アインシュタインは自分の方程式がそんなに簡単に解けるとは思っていなかったので、戦場から論文を受け取って驚いたそうです。

シュワルツシルトの論文は、翌年の1月にプロイセン科学アカデミーで、アインシュタインが代読しています。彼は従軍中にかかった病気のためその5カ月後に亡くなり、その半径は「シュワルツシルト半径」と名づけられました。

その半径は、天体の質量によって決まります。たとえば地球の場合、シュワルツシルト半径は9ミリメートル。地球の質量を維持したまま、サイコロ程度のサイズまで圧縮すると、光が脱出できなくなるのです。太陽のシュワルツシルト半径は、3キロメートル。常識では想像もしにくいほどの密度の高さです。

この半径は、その100年以上前にミッチェルとラプラスがニュートン理論から計算したものと、ぴったり一致していました。シュワルツシルトの解を使って導くほうが厳密ではありましたが、ブラックホールの大きさについては、ニュートン理論とアインシュタイン理論は同じ答えを与えたのです。

ブラックホールの写真の「輪郭」、事象の地平線

さて、このシュワルツシルト半径はどんな意味を持っているのでしょうか。そんな天体があるとして、そこではどんなことが起こるのか。それを知るために、次のような思考実験をしてみましょう。

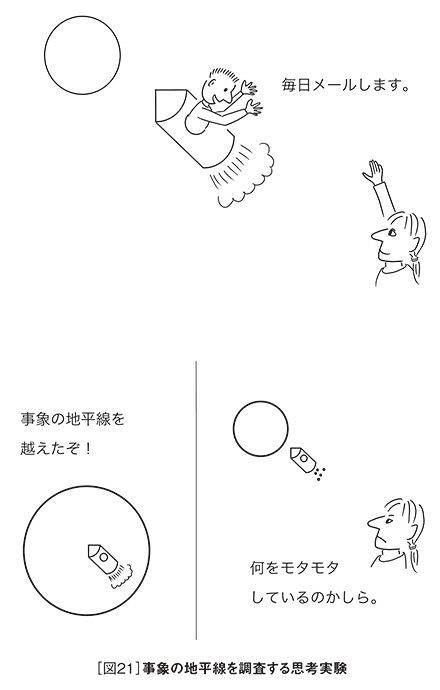

宇宙のどこかにあるブラックホールを、宇宙飛行士の私が調査しに行くとします。私の上司であるあなたは、地球を出てからブラックホールに入るまで1日に1回、必ずeメールで状況を報告するように命じました。

私はその命令どおり、毎日eメールを地球に送ります。出発してしばらくは、あなたもそれを毎日受け取るでしょう。ところが私がブラックホールに近づくにつれて、その連絡が滞るようになります。もちろん、真面目な性格の私がサボっているわけではありません。私は毎日eメールを出しているのに、それが2日に1回、1週間に1回、1カ月に1回……と間が空いていき、やがてまったく届かなくなるのです。

その理由は、ここまでの話からも察しがつくでしょう。前章の「あてになるカーナビ――アインシュタイン理論のテストその四」の節でも説明しましたが、一般相対論によると、重力が強いほど、外から見た時間は遅れます。強い重力を持つブラックホールに近づくほど、あなたから見た私の時間はゆっくり進む。私自身は時間がふつうに進むので、毎日eメールを送っているつもりなのですが、それがあなたには届きません。

もし、あなたが望遠鏡で私の姿を見ることができれば、どんどん動きが遅くなっていくので「何をモタモタしているんだ!」と怒鳴りつけたくなるでしょう。まるで黒澤明監督の映画『羅生門』のように、同じ現象が見る人によってまったく違ってしまうのです。

ともあれ、私はeメールが届いていないことも知らずに、そのままシュワルツシルト半径の内側に入りました。でも、そこはもう光が脱出できない場所ですから、あなたは望遠鏡でそれを見ることができません。見えるのは、シュワルツシルト半径の手前でほとんど動こうとしない私の姿だけです。

もちろん、シュワルツシルト半径の内側に入ると(光=電磁波が出ていけないのですから当たり前ですが)eメールも出ていけません。あなたは私の姿も見えなければ、連絡を取ることもできない。あたかも、私が地平線の向こうに消えてしまったかのようです。

そのため、このシュワルツシルト半径によって区切られる境界線のことを「事象の地平線」と呼びます。地上の地平線なら越えても引き返すことが可能ですが、この「事象の地平線」は、いったん越えたら絶対に戻ることができません。そこから脱出するには、光速という制限速度を超えなければいけないからです。

ブラックホールの周囲はガスの“悲鳴”で光り輝いている

このシュワルツシルトの解は、まさに「急進保守主義」の発想によるものだと言えるでしょう。アインシュタインの方程式を最も極端な状況に当てはめたときに、そこで何が起こるのかを考えたわけです。

しかしアインシュタイン自身は、自分の方程式からこのような解が出たことを喜びはしたものの、現実にこのような天体が存在することを信じようとはしませんでした。相対論であれほど従来の常識を覆した天才物理学者にとっても、ブラックホールは荒唐無稽な存在だと思われたのでしょう。

ところが、ブラックホールは単なる机上の空論ではありませんでした。いまでは宇宙のあちこちで数多くのブラックホールが見つかっています。アメリカの天文学者の中には、研究予算が削られそうになるたびに「おお、こんなところにも巨大ブラックホールが!」と新発見をする人がいる――と、噂されるほどです。ブラックホールはそれくらいありふれた存在になっているということです。

その多くは、寿命を迎えた星が大爆発(超新星爆発)を起こした後にできるものです。その質量は、太陽の数十倍程度。たとえば、初めて見つかったブラックホール(はくちょう座X1)の質量は太陽の10倍程度だと考えられています。この天体がブラックホールであることを判定するためには、小田稔をはじめとする日本のX線天文学のグループが大切な役割を果たしました。

しかし、宇宙にあるブラックホールはそういうものばかりではありません。もっとスケールの大きな「超巨大ブラックホール」も存在します。

その一つが、「クェーサー」と呼ばれる天体です。「準星」とも呼ばれ、私が小学生時代に読んだ天文学の入門書では「謎の天体」とされていました。銀河全体に匹敵するほど強い光を発しているのに、銀河のような広がりがなく、一つの星のような点にしか見えないからです。当時、すでにそういう天体が数百個も発見されていました。入門書に「あなたが大きくなったら、勉強してその謎を解明しましょう」などと書いてあるのを見て、胸をときめかせた記憶があります。

でも、幸か不幸かその謎は私が大人になる前に解決しました。まず1963年に、カリフォルニア工科大学の天文学者マーティン・シュミットが、クェーサーが地球から20億光年も離れていることを突き止めます。そんなに離れているのに地球から観測できるのですから、その明るさは半端なものではありません。なんと、銀河全体の100倍もの明るさで輝いていることがわかったのです。ふつうの星だとは思えません。

その後の研究で、クェーサーは銀河の中心にある超巨大ブラックホールであることがわかりました。光を飲み込むブラックホールが明るく輝くのは不思議ですが、それはブラックホール自体の明るさではありません。ブラックホールは強い重力で周囲のガスを吸い込んでおり、それが猛烈な勢いで周囲をグルグル回っています。そのガスが、摩擦熱によって強い光を放っているのです。ブラックホールに飲み込まれる前の悲鳴のようなものだと言えるでしょう。

現在では、多くの銀河の中心に超巨大ブラックホールがあると考えられています。私たちが暮らしている天の川銀河も例外ではありません。その中心には、太陽の400万倍もの質量を持つブラックホールがあることがこの10年ほどのあいだにわかりました。

ただし、それでもクェーサーと比較すると大した規模ではありません。もし天の川銀河の中心にクェーサーがあったら、その光に全体が包まれてしまい、「天の川」は見えないでしょう。クェーサーの質量は、太陽の1億倍から100億倍にも達すると考えられています。

超巨大ブラックホールは銀河の進化に重要な役割を果たしていると考えられています。それはつまり、宇宙の歴史を考える上で欠かせない存在ということです。たとえば、日本も参加して建設計画が進められている30メートル望遠鏡(TMT)は、宇宙で最初に生まれた星や銀河を観測する予定です。その研究を通じて、巨大ブラックホールが誕生するプロセスも解明されることが期待されています。