いまも続く福島と日本各地の原発問題。急成長する再エネの現状を追いながら、原発全廃炉への道筋とその全貌をまとめた『原発事故10年目の真実 〜始動した再エネ水素社会』(菅直人著)から、試し読みをお届けします。

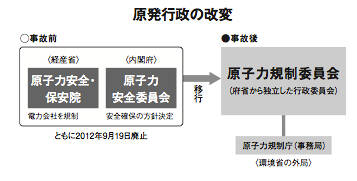

原子力安全委員会を廃し、原子力安全・保安院を組織として完全になくし、経産省から切り離し、新たに原子力規制庁を作るのは「行政改革」としては、大変なことだった。日本の官僚組織は強いので、どの省でも部局の廃止や他との統合には抵抗する。だが、このときはさすがに経産省も抵抗はできなかった。

原子力規制委員会とその事務局である原子力規制庁の設置法が成立したのは、2012年6月、野田内閣のときで、私の在任中に道筋を作っておいた。

電力は経産省が所管しているので、原発も経産省の「資源エネルギー庁」が推進する立場として所管していた。一方、安全を管理し規制する立場の「原子力安全・保安院」も経産省の中にあった。そのため、同じ官僚が経産省内の人事異動で、推進する側の資源エネルギー庁と安全管理と規制する側の保安院をいったりきたりしていた。さらには保安院にいた官僚の多くが経産省を退職した後、電力会社に天下る。これでは、まともな規制ができるはずがない。

それでも専門家がいったりきたりしていたのなら、まだいい。事故当時の原子力安全・保安院の院長は、原子力について何も知らない、東大経済学部出身者だった。経済学部を出たので経産省に入り、出世していき、空いていたポストが保安院長だったのだろう。私はそれまで厚生大臣と財務大臣を経験していたが、たとえば年金局長は年金について詳しかったし、主税局長は税について詳しかった。管理職なので学者なみの専門家である必要はないが、組織のトップが素人というのは保安院が初めてだった。そんな素人でも務まるポストだったということは、安全管理や規制も緩かったことを示している。

このように経産省ではとんでもない人事が平然と行なわれていた。その結果、事故のときに保安院長は何の説明もできず、組織としても機能しなかった。

この反省に基づき、原発の規制部門は、原発を推進する立場の経産省からは完全に切り離す必要があった。これには当時は野党だった自民党も反対はできず、前例のない速さで、原発の規制強化のための行政改革が進んだのである。

私が在任中の2011年8月に制定されたのは、放射性物質汚染対処特措法だ。これは福島第一原発の事故で放出された放射性物質による環境汚染への対処を、環境省が所管すると定めた法律である。大事故は起きないという前提だったので、事故が起きたときに放射性物質による環境汚染対処をどの省が担当するのかも決まっていなかったのだ。

この法律で、原発の安全確保・規制を環境省が担当する道筋ができ、原子力規制委員会の事務局としての原子力規制庁が環境省の外局となる。さらに原子力規制委員会は独立性の高い国家行政組織法第三条二項が規定する「行政委員会」になることも、その後の国会審議で決まっていく。いわゆる「三条委員会」と呼ばれるものだ。

原子力規制庁へ出向した官僚は、その後の人事異動で経産省へは戻れない仕組み、「ノーリターン・ルール」も作った。

原子力規制委員会ができてからは、再稼働にあたっての新規制基準を設け、それに適合しているか審査をすることになる。ただ、規制委員会の審査は技術的、工学的に安全基準を満たしているかどうかという審査であり、再稼働については避難計画の作成などを含め、地元自治体の同意が必要だ。

原発事故10年目の真実 ~始動した再エネ水素社会

原発ゼロは達成できる——その論拠、全廃炉へのすべて。3.11で総理大臣だった著者がこの10年でしてきたこと、わかったこととは。事故後、新エネルギーへの道を切り開いた重要な3つの政策から、急成長する再エネの今、脱炭素の裏にある再稼働の動き、全廃炉へ向けた問題と解決の全貌がわかる。