豪華キャストで話題沸騰中!

田中圭主演Huluオリジナルドラマ「死神さん」の配信を記念して、

原作となった大倉 崇裕著『死神さん』の内容の一部を試し読みとしてお届けします。

警察の失態をほじくり返す行為ゆえ、指名された相棒刑事の出世の道を閉ざす「死神」と呼ばれている主人公、儀藤堅忍。

現代の暗部を抉るバディ・ミステリーをお楽しみください。

4

昼間だというのに、風俗街は活気に満ちあふれていた。派手な看板が日の光を反射する中、日焼けした呼びこみが道の両側からこちらの様子をうかがっている。

「このビルでしょうかね」

上を見ながら歩いていた儀藤は、呼びこみの男と見事にぶつかった。

「いてぇな、コラ!」

髪を金色に染めたひょろりと細長い男は、頭一つ分低い儀藤の顔を、凄味(すごみ)をきかせて見下ろした。

「すみません。ちょっと上を見てまして」

「目障りなんだ。とっとと消えろ」

儀藤を突き飛ばす。儀藤は「うひゃあ」と派手な声を上げ、尻餅をついた。悲鳴に驚き、周囲の視線が集まる。騒ぎが大きくなるのを嫌ったのか、呼びこみの男は舌打ちと共に、通りの向こうに消える。

大邊はため息をつきながら、儀藤を助け起こした。

「何やってるんですか」

「思っていたより、力が強かったのでね。さて、中に入りますかね」

目的地である、「蔵町ビルヂング」は、このいかがわしい界隈(かいわい)にあって、独特の存在感を放っていた。七階建てで、一階はピンサロ、二階は事務所、三階は雀荘、四階から六階までは空き店舗となっている。そして、最上階には、大邊たちが目指す「蔵町金融」の看板があった。

ピンサロの看板の脇を抜け、薄暗い正面口から中に入る。チラシであふれかえった集合ポストの前を通り、階段へとたどり着いた。

階段は段差が大きく、実に上り辛い。七階についたときには、肩で息をするはめとなった。一方、儀藤は息一つ乱さず、汗一滴かいていない。つるんとした肌を不気味に光らせながら、薄暗い廊下の奥にある、たった一つのドアを見つめていた。ドアの前には「蔵町金融」と書かれた小さなプレートがかかっている。

「さて、インターホンの類(たぐい)がありませんね。訪問者はどうすればいいのか……」

ドアが開き、角刈りのやけに目の大きい男が顔をだした。

「何だ、おっさん?」

派手な柄のシャツを着た男は、肩を前後に揺らしながら、ドアの前に立ちふさがる。

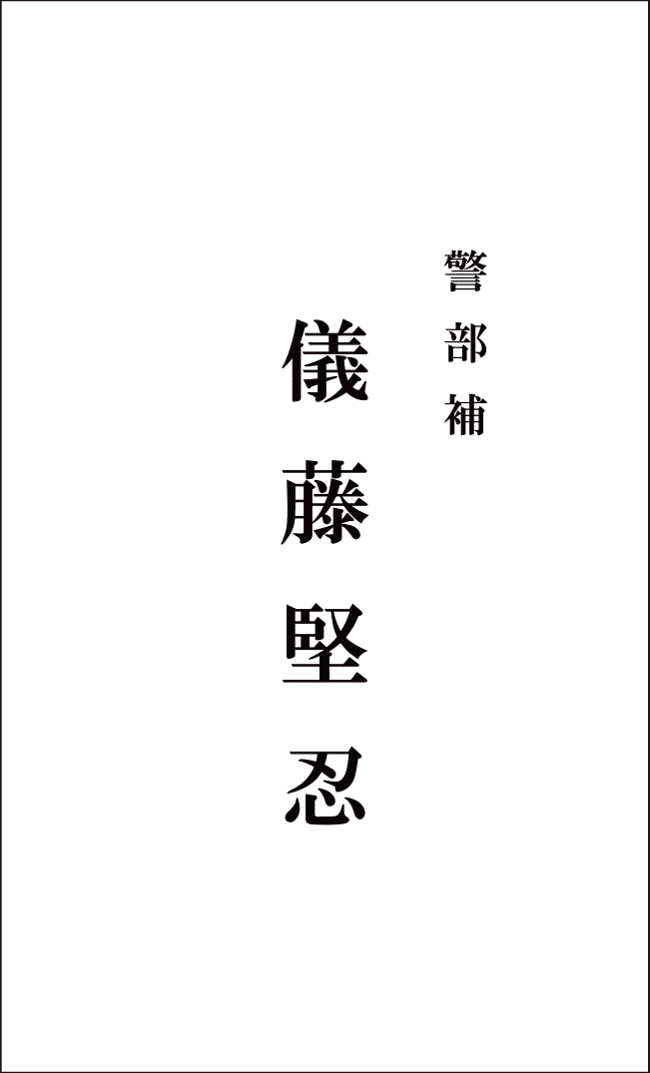

「私、こういうものです」

名刺を男に渡す。名刺を手に取った男は、しげしげと見つめた後、

「けい……何だ、読めねえよ」

と言って投げ捨てた。

「け・い・し・ちょ・うの方から来ました。こちらの責任者の方とお会いしたいのです」

「おう、ちょっと待ってろ」

ドアの所から、部屋の中に向かって叫ぶ。

「兄貴、け・い・し・ちょ・うって所から客ですぜ」

「おう」

上背(うわぜい)のある四角い顔の男が現れる。上物のスーツに、金の腕時計、靴も高級ブランド品だ。男は儀藤以上に慣れた手つきで、名刺をだし、幅広の肩を窮屈そうに丸めながら、儀藤に示した。

「鵜戸誠司(うとせいじ)と申します」

「私、警視庁の方から来ました、儀藤と申します。こちらは、大邊」

「どうも」

鵜戸は穏やかに微笑み、会釈した。その一瞬で、自分が値踏みされたことを、大邊は知っている。大邊自身が、鵜戸を値踏みしたからだ。

鵜戸は、チンピラでも小悪党でもない。修羅場をくぐりぬけてきた、正真正銘のヤクザ──敵に回すともっともやっかいなタイプだ。

鵜戸は慇懃(いんぎん)な調子を変えず、言った。

「本日はどのようなご用件で?」

「その前に、中に入れてもらえませんかね」

「用件次第ですな」

「一年前の星乃洋太郎氏殺し。甥が無罪放免になったことは、聞いていますよね」

鵜戸はふっと肩の力を抜くと、ドアの前から身を引いた。

「散らかってますがね」

それから、直立している角刈りの男に言う。

「しばらくは誰も通すんじゃねえぞ」

男はドアの脇に立ち、さらにピンと背筋を伸ばした。男の足元には、ウイスキーなどの酒瓶が転がっている。中身は入ったままだ。

「おい、少しは片づけとけ、みっともねえだろ」

「へい」

鵜戸の言葉に、男はそそくさと散らばった酒瓶を一ヶ所に集め始めた。

「二人揃って、整理整頓が、苦手でね」

その言葉通り、室内は事務所の体(てい)すらなしていなかった。そこここに書類が積み上がり、崩れ、重なり合っている。中にはエロ雑誌や少年漫画雑誌も交じっており、コンビニの袋につめこまれたゴミや空のペットボトルも散乱している。部屋の三分の一から向こうは、木目調のパーティションで仕切られ、見ることはできない。鵜戸のデスクなどがあるのだろう。

一方、部屋の真ん中では、安物のソファとテーブルが、ゴミの山から顔をだしていた。儀藤はゴミを足先で蹴散らしながら、まっすぐソファに向かって進んでいく。

儀藤が言った。

「ここには、あなたがた二人だけですか?」

「ああ。もっとも、夕方になると俺も出かけちまうから、まあ、あいつ一人だけってときが多いかな。まあ、座ってくれ。茶もコーヒーも無論、だせないが」

「どうぞ、おかまいなく」

にこやかに火花を散らす二人を眺めながら、大邊は最初に腰を下ろし、言った。

「こんな掃き溜めに長くいたくはないんだ。用件に入らせてもらうぜ」

「こちらさんは随分と物言いが正直だ」

眉間に皺(しわ)を寄せ、鵜戸が腰を下ろす。

「聞きたいのは、例の五百万のことだ。それを受け取ったときのこと、詳しく話してくれ」

「おおよそ、そんなことだろうと思ったよ。警察も大変ですなぁ。誤認逮捕だなんて」

「おまえらには、関係のないことだ。きかれたことに、さっさと答えろ」

「それが、人にものをきく態度か?」

「ああ、そうだ。弱い者イジメを生業(なりわい)にしているクズ野郎に向かって、ほかにどんな態度を取れと言うんだ?」

「まあまあ、大邊巡査部長、そうそう、本音をもらさなくても」

横に座った儀藤が割って入った。

「鵜戸さん、失礼しました。彼とは知り合って日が浅いものでね。まさかこんなにも、本当のことしか言わないとは」

鵜戸は拳でデスクを叩き、赤く濁(にご)った目を見開いた。

「こっちは忙しいんだ。戯(ざ)れ言につき合っている暇はねえ」

「それは失礼。では、さっさと答えていただけますね?」

「一年前に、何度も話したことだ。あの夜、星乃礼人の借金を五百万だけ返済したいっていう電話があった。時刻は午後九時十分くらいだったかな。かけてきたのは、礼人本人ではなく、代理人だと名乗っていた。声に聞き覚えはなかった。金はこれから事務所、つまりここに持ってくるという。断る理由もないから、承諾した。二十分ほどして、つまり、午後九時半過ぎに、男が札の入った封筒を持ってきた。帽子を目深(まぶか)にかぶってマスクをしていたから、人相は判らない。礼人でなかったことは確かだ。封筒には五百万きっちり入っていた。ま、相手がどんなヤツだろうと、こっちは金が入れば文句はない。受け取りを渡したら、そそくさと帰っていった。それだけだ。俺は何も知らずに、金を受け取った。もし知ってたら、男を帰したりしなかったさ」

「その人物は、手袋をしていましたか?」

「いや。していなかったと思う」

「受け取った五百万は、どうされました?」

「朝まで金庫に入れて保管し、翌朝、銀行で口座に入金した。手続き書類はすべて残っているぜ」

「翌朝ということは、入金手続きをした時点で、あなたは星乃洋太郎氏が殺害されたことを知ってらした」

「それが何か? 俺が金を貸したのは甥だ。伯父が生きてようが殺されようが、関係はない。それに、現場から五百万が消えていたことまでは、知らなかった」

「礼人氏の借金は、どうなったのです?」

「無理に取り立てるわけにもいかねえだろ。それに、あいつの妹が弁護士雇ってやいのやいの言ってきやがった。総額は八百万。五百万いただいて、あとはチャラにした」

「太っ腹なんですな」

「背に腹はってヤツさ」

「判りました。さてと……」

儀藤は大きく伸びをする。

「そろそろ本題に入らせていただきたい」

儀藤たちを見送ろうと腰を上げかけていた鵜戸は、中腰のまま顔を顰(しか)めた。

「おまえ、俺をおちょくってるのか?」

「申し訳ない、前置きが長くなってしまうのが、私の悪い癖で」

鵜戸は座り直すと、キラキラと光る歯を見せて笑った。

「あんたら、こんなボロビルの事務所で、一生懸命生きてる一般市民をいたぶって、面白いのか?」

「これも仕事でしてね。まあ、おききしたいことは、すべておききしました。ここから先は、私とあなたの信頼関係に則(のっと)ってですね……」

「誰と誰の信頼関係だって? この部屋の中に、信頼なんてものが欠片(かけら)ほどでもあるのか? おまえら二人に比べたら、そこで健気(けなげ)につっ立っているあいつの方がよほど信頼できる」

「まあ、そうカッカしないで。信頼ってのは、少しずつ構築していくものですから。今はゼロでも、五分後には抱き合って頬を舐めているかもしれない」

「首をねじ切っているかもな」

儀藤は楽しげにポンポンと手を打ち鳴らす。

「いやあ、鵜戸さん、あなたと話していると楽しい。あなたは、これでなかなか頭が切れる人だ。そうでなくては、このご時世、ヤミ金を仕切ってなぞいかれない」

「あんたは何か勘違いをなさっている。うちは合法な貸金業であって、ヤミ金呼ばわりされるいわれはない」

「まあ、その点については、突っこまずにおきましょう。でも、このゴミ溜めのようになった部屋、これもわざとやっておられるのでしょう?」

「ん?」

「それから、戸口の酒瓶。あれ、中身も酒ですかな?」

鵜戸の態度がよそよそしくなってきた。つっ立っている男に目を向けたいが、じっと我慢をして儀藤を睨んでいるといった感じだ。

儀藤は得々として続けた。

「ゴミが散乱しているのは、警察や敵対組織が踏みこんできたときの対策でしょう? 目的の書類やブツが簡単には見つからないように。そう、部屋の中をきちんと整頓しておくヤツはバカですな。どこに何があるか、探す側からはすぐに判る。これだけ念入りに散らかってると、書類一枚探すのに、相当かかる。散乱している書類の効用はそれだけじゃない。紙はよく燃えますからねぇ。戸口の酒瓶、中は何らかの燃焼促進剤でしょう? 何かあったら、それを撒まいて、ボン! 部屋は一瞬で火の海だ。証拠も何もかも消えてなくなる。上手くいけば、侵入してきた敵も一緒に消えてなくなる。あの若い人は何かあったらそれを実行する気だ。だから、さりげなく、酒瓶の傍(そば)に立っている」

「あんた、面白い人だな。おい! この人たちの前で芝居は無用だ。お茶、おだししろ」

「へい」

男はさっきと打って変わった精悍(せいかん)な顔つきとなり、きびきびとした動きでパーティションの向こうに消える。儀藤はその背中を目で追いつつ、言う。

「危ない、危ない。下手をしたら、丸焼きにされるところだった」

「警察相手にそんなことはしねえよ。最近、この辺にも外国人のヤツらとかウロウロしてるんでね」

「ちなみに、お茶は遠慮しておきますよ。あなたがたに借りは作りたくないのでね」

「堅いことは言いっこなしだ。しかし、もうきくべきことはきいただろう? 大人しく帰ったらどうなんだ?」

「先にも言いましたように、本題が済んでいないのですよ。例の五百万のことですがね」

「その件なら、すべて話したよ」

「一つだけ、納得のいかない点があるのですよ。あなたほどの人間が、大人しく素直に五百万を入金してしまうとは思えないんだなぁ」

「それはどういう意味だ? 俺がくすねたとでも?」

「五百万を入金する朝の時点で、あなたは洋太郎氏の事件を知っていた。五百万が消えたこともね。洋太郎氏が殺害された直後、進退窮まっていた甥が五百万を返済。何らかの関わりを考えない方がどうかしていますよ」

鵜戸は否定せず、興味深げに儀藤の言葉を待っている。

「五百万、あなた、まだ持ってるでしょう?」

鵜戸は笑いだした。

「あんたの言ってることはメチャクチャだ。まあ、たしかに俺はそこそこ切れる方かもしれん。この世界もけっこう厳しいからな。何とか生き抜いて、ここにこうしているわけだ。だからといって予知能力があるわけでもない。一年後、礼人のヤツが無罪になって放免されるなんて、考えもしてなかった」

「ちらりとでも考えませんでしたか? この五百万が、事件の鍵を握る何かに化けるかもしれない。もしそうなったとき、五百万はもっともっと価値のあるものに変わる」

ここでも、鵜戸は否定しなかった。

「あんた警察に置いておくには惜しいよ」

「この稼業も綱渡りの連続でしてね。食い詰めたら、お世話になりますよ」

「そうだな。あんたみたいな人間に、こんな残飯整理みたいな仕事させてんだから、警察も大したことねえ」

「それで、五百万ですが……」

「悪いけど、あんたの買いかぶりだ。金はそっくり、銀行に渡した」

「本当に?」

「ああ」

「嘘でしょう?」

「しつこいな。ないと言ったら、ない!」

儀藤は突然、自分のワイシャツに手をかけると、ビリビリと引き裂き始めた。

「あれぇー! 止めてぇ!」

さすがの鵜戸も、二の句が継げないでいる。それは大邊にしても同じことだ。

「あ、あの、何やってんすか?」

「落ち着いてる場合じゃないよ。襲われたよ。早く警察呼んで」

「い、いや、警察って言ったって……」

パーティションの向こうから、両手に湯呑みを持った男が飛びだしてきた。儀藤の惨状を見て、大きな目を見開いている。

儀藤のシャツは両袖共に半ば千切れかけており、前のボタンもすべて飛んでいる。緩んだネクタイがだらんと垂れ下がり、インナーシャツもめくれ上がっていた。

「さて」

儀藤の動きがぴたりと止まり、何とも嫌らしい笑みが顔全体に広がる。

「もう一度だけ、ききます。五百万、まだお持ちですよね?」

鵜戸はあきれ顔で、ソファに座り直す。

「なるほど。否定すれば、警察を呼ぶ。やって来た警官に、あんたは暴行を受けたと証言する。その情報を得た、警視庁の組織犯罪対策部(ソタイ)は、大喜びでガサ入れに来る……か」

「金銭的な損害をかけるつもりはありません。五百万は少しの間、お預かりするだけで、きちんとお返しします。損な話ではないと思いますが」

「得な話でもねえな」

それまで後ろで控えていた若い男が、鼻息も荒く、大邊たちに向かってきた。大邊は立ち上がり、身構える。

鵜戸が右手を上げ、低い声で言う。

「止めろ。ここでおまえが暴れたら、同じことになるだろう。自前のシャツをダメにしてまでの熱演だ、ここは刑事さんの顔を立ててやろうじゃないか」

「へい」

「それから、金庫に入ってる、例のもの、持ってこい」

「へい?」

「持ってこい、つってんだろ!」

「へい」

男はパーティションの向こうに消える。鵜戸のデスク以外に、金庫もあるらしい。

足を組み殺気を放つヤクザと、ほぼインナーシャツ一枚、臍が丸見えの刑事が向き合っている。コントにしか見えない光景だが、二人の緊張感は、大邊にもヒシヒシと伝わってきた。

男はすぐに戻ってきた。手には、ビニール袋に入った分厚い封筒が二つある。受け取った鵜戸は、テーブルの上にそれを放った。

「持ってけ」

「おお! ありがとうございます」

儀藤はいつの間にか、手袋をしている。ビニールの袋を恭しくいただくと、足元に置いていたカバンに入れる。

鵜戸が荒々しく立ち上がる。

「さあ、用事は済んだろう、帰ってくれ」

「いえいえ、今、受け取りを書きますから」

「そんなものいらねえ」

「しかし……」

「警察の手垢がついた金なんて、手元に置きたくもねえ。おまえにやるよ」

「とんでもない。こんなもの貰ったら、警察をクビになってしまう。鑑識の調べが済んだら、きっちりお返しに上がります」

儀藤はカバンをしめると、立ち上がり、礼をした。鵜戸は仏頂面のまま、腕を組んでいる。

「さあ、巡査部長、参りましょう」

大邊は儀藤と共に廊下に出る。儀藤が歩くたび、シュレッダーにでもかけたかのようなワイシャツが、ヒラヒラと後ろにたなびく。儀藤当人は、自分の見てくれなど気にする様子もなく、満足げに一人うなずいている。

「いやあ、良かった、良かった。これで前に進む目処(めど)がつきましたよ」

「金があそこにあるって、どうして判ったんです?」

「判ってなんかいませんよ。ただ、ヤミ金の鵜戸と言えば、けっこうな顔役だ。それだけの男なら、もしかしてと思ったものでね」

儀藤と並んで階段を下りながら、大邊は儀藤に対する印象が変わっていくのを感じた。うさんくさいだけの無能な男と思っていたが、実際はその反対だ。しかも、捜査にかける情熱も本物だ。

大邊にとって、この仕事について以来、味わったことのない充実感と爽快感だった。

並んでビルを出る。日の下で見ると、儀藤の様子はさらに悲惨だった。海藻を張りつかせて陸(おか)に上がってきた海坊主のようである。大通りに出れば、皆の注目を浴び、職質の対象にもなるだろう。

ふと見れば、さきほど、儀藤に無礼な口をきいた呼びこみの男が、まだウロウロしている。

大邊は男に近づいていった。客がつかまえられないのか、男はかなり苛立った様子である。

「何だ、おっさんたち。まだいたのかよ」

「そう、いきがんな。頼みがある」

「テメエ、誰に向かってもの言って……うっ」

大邊は男の腹に軽く一発、お見舞いする。相手がくの字に体を曲げたところで、髪を摑み、人気(ひとけ)のないビルの脇へと連れこんだ。

「……テメエ、こんなことして、ただで……」

張り手を三発かますと、大人しくなった。

「止めて、止めて下さい」

大邊は男のシャツのボタンをはずしていく。

「ちょっと、何してるんすか」

「頼みがあると言ったろ。こいつを貰う」

「え……? そ、それは」

シャツをはぎ取ると、下には何も着ていなかった。あばらの浮き出た、貧相な体つきである。

「痩せすぎだ。もっと食え」

大邊は立ち上がる。

「テメエ、覚えとけよ」

大邊は一人、通りに戻る。儀藤は相変わらず、千切れたシャツをヒラヒラさせながら、道端に立っていた。大邊はシャツを差しだす。

「こいつを着て下さい」

「これは、ありがたい……が、少々、派手すぎやしませんかね」

「けっこう似合うと思いますよ」

儀藤は苦笑しながら、シャツを着た。

「どうです?」

「ハワイっぽい……かな。海岸でビーチボールでも売っていそうです」

「ふむ。まあ、良しとしましょうか」

歩きだそうとしたとき、正面から三人の男がやって来た。真ん中にいるのは、高級スーツに身を包んだ小太りの男だ。生え際はかなり後退しているが、その事実を認めたくないのだろう、両側に残った髪を器用にまとめ、鳥の巣のように、頭全体にふわりと乗せている。

鼻の下にチョビ髭を生やし、丸く小さな目が左右に素早く動いていた。両側を固める男たちは、一見してボディーガードと判る。がっしりとした体つきで、黒いスーツは今にもボタンがはじけ飛びそうだ。

三人は儀藤の前でぴたりと止まる。真ん中の小太りが、儀藤のシャツをしげしげと見て言った。

「君と最後に会ったのは一ヶ月前だったと記憶しているが、服の趣味というのは、そんな短期間で変わるものなのかね」

「これは大変な所でお目にかかりましたな。服装については気にせんで下さい。ああ、大邊巡査部長、紹介しましょう、この方、福光万太郎(ふくみつまんたろう)さん。やり手の弁護士でしてね」

その名前を聞き、大邊は体に電流が走る。

本人を前にして、記憶が呼び起こされた。福光は、礼人を無実にした弁護士である。

福光は大邊に興味なげな目を向けると言った。

「あぁ、君が今の相棒君か。まあ、がんばりたまえ。ところで、儀藤君」

形式的な挨拶を済ませると、大邊の存在など自分の視界から弾きだしてしまったようだ。

「君が動いていると聞いたから、嫌な予感がしていたのだよ。星乃礼人をどこにやった?」

「何ですって?」

「とぼけては困る。礼人君を連れだしたのは、君だろう」

「話が見えませんねぇ。彼の居場所を私が知るはずもない。弁護人であるあなたが、徹底的に痕跡を消して回っていたのですからね。できれば、釈放後、詳しい話を聞きたかったのですが、それをあなたはにべもなく拒否したではありませんか」

「だから、強硬手段に出たのだろう」

「よして下さいよ。これでも一応は警察官だ。そこまでの違法行為に手を染めるほど、バカではありません。それよりも、本当に礼人氏が行方知れずになったとしたら、これは大変だ。天下無敵を自称する福光法律事務所の大黒星ですな」

儀藤と福光、この二人に今まで何があったのかは知らない。唯一判るのは、二人が犬猿の仲であることだけだ。

福光は歯を剥きだしにして、儀藤を睨み据える。

「きさま、もし礼人君に手をだしたら、ただでは済まさんぞ」

「今時、娘を想う父親でもそんなセリフ、吐きませんよ。それよりも、私の周りをウロウロしている暇があったら、四方八方、手を尽くして礼人氏を捜すんですな。しかし、礼人氏はどこから姿を消したのですか?」

「詳しくは言えんが、都内のホテルに匿(かくま)っていた」

「なぜです? 無罪判決が出たとはいえ、それほどマスコミが食いついてくる事件でもない。堂々と娑婆(しゃば)の空気を吸わせてあげればいいものを」

「その辺は君には、関係ない」

「察するところ、洋太郎氏の遺産でしょう? 相続人は礼人氏と佐智子氏の二人だけ。相続税を引いても、億単位の金が二人には入る。それに加え、もし、礼人氏が洋太郎氏殺しで有罪となれば、相続権を失う。つまり、佐智子氏が一人で全財産を継ぐわけだ」

福光は顔を顰め、肩を落とす。

「釈放されたら億万長者。放っておくことはできんだろう」

「あなたは金に細かいいけすかない男だが、弁護士としては、依頼人の立場で物事を考えることのできる、数少ない人間だと思っています。ですから私は嘘などついていない。知ることがあれば、すぐあなたに報告しましょう」

「判った。頼む」

福光は供の二人を引き連れ、がに股気味にヒョコヒョコと歩き去っていく。

「警察官にとって弁護士というのはやっかいな敵でしかありませんが……」

儀藤は三人の背中を眺めながらつぶやいた。

「福光は、頼りになる男です。金さえ払っておけば、信頼もできる」

「それって、信頼できるとは言わないんじゃあ……」

「そんな福光の許から、礼人氏が姿を消した。これは、気になります」

「礼人を捜して、話を聞きますか?」

「いや、そんなことをしても無駄でしょう。礼人氏の証言については、資料にすべて残っていますし、そもそも、彼は私たちに会いたくないでしょう」

「それも、そうですね」

「さて、私は一度、警視庁に戻ります。戦利品を鑑識に預けてこないと」

「例の札束ですか。しかし、そんなもの持ちこんで、鑑識が動いてくれますか?」

「個人的なツテがありましてね。最速でやってくれるでしょう。巡査部長はお帰りいただいてけっこうですよ。また明日」

「できれば、署以外のところで待ち合わせませんか。あそこはどうも居心地が悪くて」

「なるほど。では、練馬駅の前に九時でいかがです?」

「判りました」

「では」

儀藤は派手なシャツを着たまま、大通りの方へと向かって歩いて行く。

「あれが、死神ねぇ……」

大邊は儀藤に背を向け、逆方向に向かって歩きだす。

* * *

原作を読んで"田中圭主演「死神さん」ドラマオリジナルグッズ"をもらおう! キャンペーン開催中

◇キャンペーン概要◇

<応募期間>

2021年9月10日(金)~10月7日(木)

<参加方法>

下記1~3の方法(各種SNSもしくは応募フォーム)のいずれかでご投稿ください。

1. noteからのご応募

#死神さん読んでみた

上記ハッシュタグをつけて、期間中に記事を投稿してください。

※応募の際は「無料公開」で公開してください。

2. Twitterからのご応募

・#死神さん読んでみた

・感想コメント

上記2つをツイートしてください。

3. Googleフォームからのご応募

こちらの応募フォームから必要事項と感想を投稿ください。

<賞品>

Huluオリジナル「死神さん」儀藤の名刺付きカードケース 30名様

キャンペーンの詳細は幻冬舎 電子書籍のnoteをご覧ください。