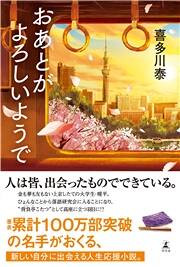

作家の喜多川泰さんが小説『おあとがよろしいようで』を上梓しました。金も夢もなく、友達もいなかった上京したての大学生が、ひょんなことから落語研究会に入り、成長を遂げる青春小説。この作品の執筆の原動力になった、喜多川さんが最も敬愛する落語家が古今亭文菊さんです。刊行を記念して、喜多川さんが文菊さんに落語の真髄を問いかける対談が実現。第四回をお届けします。

* * *

文菊 私は落語研究会出身じゃないから、落研の空気感とか、きっとこうなんだろうなっていうのがよく分かって面白かったんです。続編があってもいいんじゃないですか?

喜多川 本当ですか! ありがたいです。

文菊 主人公が落研の人たちと出会って、落語に助けられるというところを書いていただいたら、今度はどういうふうに落語家になっていくのか、をぜひ描いてほしいです。

喜多川 とりあえず落語を描きたいというだけだったんですよ。やっぱり古典落語が好きで、みなさんの落語を聞いて、同じ話なのにみんな違うのが面白いとは感じていました。だけど、文菊さんの落語を聞いて、個性の爆発を感じたんですよね。だから作品にできたっていうのが正直なところです。構想があって書いたというよりは、書きたかったけど書けなかったところに出会わせてもらって、なんとしても書こうって思うようになった。

文菊 落語のこちら側には今回あまり踏み込んでおられない。

喜多川 噺家の方に失礼なこと書いてるんじゃないかな、とか思ったりもします。

文菊 失礼なことはないですよ、全く。小説に登場するのは名人の今昔亭文聴さんでしたね。主人公が文聴さんに弟子入りするのが第二弾ということになりますでしょうか。で、理不尽な修業生活を送る(笑)。噺家の生き方とか、向き合ってることっていうのを、ぜひ表現してもらいたいと願っています。この小説もすごくうれしいです。

喜多川 僕は小説を書き始めて十八年になりますけれど、テーマとして持っているのが「本を読んでほしい」ということなんです。世の中の人が本を読まなくなっている。古いものが新しいものに取って代わるのは時代の流れかもしれないけれど、本にしかできないことって本当にたくさんある。でも、なかなか手に取ってもらえない。だから若い人に、あ、本もいいな、ちょっと他の本も読んでみたいなって思ってもらえるような作品を書きたいと思って、懸命に取り組んでいます。

僕は、本についての危機感が募っているのと同時に、本の世界に対する希望みたいなものも強くなってきているんです。

文菊 世の中がどんどん便利になって、スマホやAIなど、デジタルの方に進んでいくと、人間の感覚は原始的、原初的なものからどうしても離れていきますよね。本を読む、人が喋っていること語っていることを耳と身体全体で聞くっていうことは、おそらく原始的なことに括れます。本より語りの方が原始っていう対比は抜きにして、デジタルとは対極にあるような気がする。つまり生モノに触れるっていうことです。生のものに触れることで心が動く、身体が変化する、脳も変わる。そういうことを受け止める能力はすごく大事だと思う。でもデジタルの方が刺激があって楽しくて便利で、全てにおいて合理的なわけですよね。だから持ってかれてしまう。便利さや速さといった合理的なものにはたぶん敵わないと思うんです。我々の不合理的なものたちは。だけど、この時代に生まれて、限られた自分の人生の期間、自分はどうしたいかっていうことを考えますね。

私は腕力が弱いって言うんですけど、落語をするとか本を薦めるっていうのは、なかなか人を振り向かせられない。だから我々がやるべきなのは、座標軸をしっかり埋め込んでおくこと。ここにはこういうものがありますよと、きちんとブレずに示しておくことしかできない。中には流れに乗らずにこっちへ来てくれる人もいる。簡単にはいかないでしょうけれど、私は信じています。

通じ合えたら、幸せな出会い。

喜多川 文菊さんの落語はついお話に引き込まれてしまいます。いい空気なんですよ。学校の先生がどうしたらうまく授業ができますか、と相談に来られるんですけど、実は子供って空気で育つ。だから、どんな空気を作れる人になるかが大事なんです。空気は前に立つ人だけで作るわけじゃない。どうみんなでいい空気を作るかが勝負になる。

文菊 ウケなきゃ売れないと思っていて悩んでた二ツ目の頃、空気をなんとかすることが大事だと思っていたんです。意識しないのに空気が変わっちゃうことがある。それじゃ駄目だと考えていました。他の人は笑いの武器をたくさん持っていて、ドッカンドッカンやっているのに、自分がそれをやろうとするとピタッとなる。おかしいな、と思っていました。でもピタッとなるということは、なにかしらの作用があるということです。意識していなくても、私が喋ろうとするとそうなるんだから、だったらそれを少しデフォルメしていこうと。それからは出る時から座布団に座るまでの空気も少し意識するようになりました。

喜多川 なるほど、そうなんですね。

文菊 やっているうちに、少しほぐしてから噺に入っていくと、すっといい感じになれるとか、いろいろできるようになるのですが、意識的にはやっていないんです。いや、でも無意識っていうのもまたおかしいですね。計画的でありながら計画的でないという微妙なところなんですけれども。

喜多川 ここは徹底的に意識しているというところはあるんですか?

文菊 場所とお客様の雰囲気によるところはありますけど、出ハケっていうのは意識してますね。寄席では、まずその出るかたちと、最初の入り方。これは何度も改善し続けています。いわゆる枕っていう部分ですね。今は時事ネタとか、いわゆる漫談を枕で振ってお客様を笑わせてから落語に入るっていう方が多い。けど私はそれができないと思ったので、自分をさらけ出すようなことをしています。出た時の空気でお客さんが少し構えたりしたら、そのまま進めるんじゃなくて、僕はそんなたいした人間じゃないんですよ、ただの嫌らしいお坊さんですから、みたいに(笑)。こんなんだけど受け入れてもらえますかって見せてしまう。受け入れない人もいれば、面白そうねっていう人もいて、それでいいわけです。最初の一、二分で腹を見せる。これは寄席では意識するようにしてますね。噺はもう、先ほど言うように身を任せてやるしかないですよ。

喜多川 先生として人前に立っていた頃、授業って前日から頭の中でシミュレーションするわけです。これが一番大事、これを教えたいっていうポイントがあれば、そこに向けて布石をいくつか打つ。そうすると大事なところにさしかかる時に、布石が効いてる場合には気づく子が出てくる。雰囲気がぐっと良くなる。だからそれを楽しみに準備をするんですが、いざ授業をやると、思い通りになんていかないんですね。相手がどんな反応をするかによって展開も変わりますし。よしうまくいったって思うのは、毎日何コマも授業やってて、年に二回もなかったですね。意外に少ない。

文菊 計画性というのは、私の場合はないですね。古典落語の魅力というのはそこで、先生が今おっしゃった布石を打つみたいなことは、もう何代もかけて練り上げられてあの形になっています。先人たちが運び方を磨き上げてくださっていて、その通りに人物が喋っていれば心地よく聞こえるようになっている。ちゃんと話が入っていく構造はできてる。やっていく上では、肌感覚でここはもう少し抑えた方がいい、少し押した方がいいって、その場で対応しています。

いい高座であったかどうかは、昔は笑いの量で判断して成果を残したとか、爪痕を残したとか、一喜一憂はあったかもしれない。でも今は私も裸でさらけ出せて、皆さんもその空気を受け止めてくださるっていうのが、毎日続けばこんなにありがたい商売はないって、もう本当にそう思いますが(笑)。いい高座だったというのは、いい出会いだったってことですよね。巡り合わせてもらった人たちと、気持ちが噛み合ったってことで、それはすごくうれしいですよ。

昔、お客さんが噺を聞いた帰りに電車に乗っていて、降りる駅の一つ手前で降りて夜道を歩いて帰りたくなりましたって言うのを聞いて、その表現がとってもいいなぁと思って。温かみをずっと継続させるために、夜道を歩きたくなったってね。いや本当、受け止めてくれたんだなって、通じ合ったってことじゃないですか。それはとっても幸せな出会いですよね。

【対談】古今亭文菊(落語家)×喜多川泰(作家)の記事をもっと読む

【対談】古今亭文菊(落語家)×喜多川泰(作家)

作家の喜多川泰さんが小説『おあとがよろしいようで』を上梓しました。金も夢もなく、友達もいなかった上京したての大学生が、ひょんなことから落語研究会に入り、成長を遂げる青春小説。この作品の執筆の原動力になった、喜多川さんが最も敬愛する落語家が古今亭文菊さんです。刊行を記念して、喜多川さんが文菊さんに落語の真髄を問いかける対談が実現しました。