(撮影:齋藤陽道)

先日、銀行のATMから取引先への支払いを行おうとしたところ、画面右下の振込手数料の欄に見たこともない数字が現れ、思わず手が止まった。同じ銀行同士の少額振込なのでたしか110円だったはずだが、そこには440円とある。何かおかしいと思ってその取引を中止し、貼られていたポスターで振込手数料を確認したところ、そこには小さく「10月2日改定」と書かれていた。

ブルータス、お前もか。

さすがに、事前に何らかの告知は出していたと思うのだが、二週間前に来たとき、そうした案内は目に入らなかった。

しかしせちがらい最近では、“いつの間にか変わっている”ことはいくつもあって、たとえば値段もパッケージも前と同じだが、中身の量が明らかに減っているキムチやバターなど……。それはごまかしとまでは言えないのだろうが、もう少し人の世には「信義」というものがあってしかるべきだと思った。こうした、いつの間にか生きづらい方向へと変わっている状況に出くわすと、少しずつだが、自分が削られているような気がする。

そんなある日、新聞で「政治的鬱」という言葉を目にした。

アブさんを取り囲む政治状況には圧倒的な暴力があり、深刻な不公正がある。この現実に心はまっすぐ反応している。無力感が生じ、悲嘆に暮れる。それが彼のいう「政治的な鬱」だ。

(9月21日付朝日新聞 東畑開人「社会季評」)

アブさんはパレスチナ人で陽気な人物だが、丘の上に並ぶユダヤ人の家が目に入ると息ができなくなるという。彼はそれを「政治的鬱」と呼んだのだ。

もちろん、パレスチナとイスラエルをめぐる歴史的で複雑な問題と、現代日本を取り巻くムードを一緒にするわけにはいかないが、その人の外部にこそ鬱になる原因があるという考え方には救われる思いがした(我々はよく、鬱になるのはその当人のせいだと考えがちだからだ)。

東畑さんはアブさんに言う。

「この状況で鬱であることはノーマルなんじゃないか。ポジティブでないことの方がふつうなんじゃないか」

この状況で鬱であることはノーマルなんじゃないか。

確かに。

店にいてつくづくそう思うが、同じ空気を吸っているからだろうか、みな軽くうつ気味で、申し訳ないが少し疑り深くなったようにも見える。いや、そう思うのは、自分こそそうした空気に囚われているせいなのかもしれないが。

朝起きたら周りの世界すべてが少しずつアップデートされていて、自分のほうがそれに合わせなければならない。いまは多かれ少なかれそんな時代だと思うが、そのことに対する不満の声は不思議と聞こえてこない。

アップデート? それのどこが悪いの?

そうした大勢の反応を前にすれば、自分のほうが時代おくれな気がして、言いたかったことも自分から引っ込めてしまう。そのようなことも多かったのかもしれない。

もちろん本屋にもアップデートの波は押し寄せていて、決済方法、イベント手法(受付、配信等)、この間店を取り巻く環境はどれをとっても大きく変わった。だがその多くは便利になったと見せかけて、見知らぬ誰かに支払う手数料が増えただけだから、事業者の手元に残るお金は返って減っているようにも感じる。そしてアップデートを受け入れなければ、セールスの電話がひんぱんにかかってくるのだ。オトクな話なんです、なぜあなたはそうしないのですかとかなんとか言って……。

頼むからほっといてくれ。

わたしは以前、本屋は街の避難所のような場所だと書いたことがあった。

常に何かにせかされるように生きている現代人にとって、そのわたし自身でいる時間は、何ものにも代えがたい体験であるに違いない。本屋はいま、「街の避難所」となっているのである。

(『小さな声、光る棚 新刊書店Titleの日常』)

この時は「避難所」という言葉に、外部との接続を一旦断ち切って自分に帰る場所という意味を込めたが、本屋が果たす避難所という役割は、ここ数年でさらに高まったような気がする。そしてそのことは、いつの間にか変わっていくよのなかで、変わらずにいることすら許されない、社会からのプレッシャーが高まりつつあることを意味しているのかもしれない。

本を読む人のほうがまれになってきた時代だが、その中身は変わっても、〈本〉そのものの本質はほぼ変わっていないように見える。いま店に来ている人たちも、そうした本の変わらなさを頼りに、そこに集まっているのだろう。アップデートにも適当に付き合うが、それは変わらずにあるものを護るため、避難してくる人を迎えるためなのだ。

自分のなかにある曇り空を認めたとして、あとはわたしに何ができるだろうか。今日も店には、たくさんの新刊が届いている。

今回のおすすめ本

『朝からロック』後藤正文 朝日新聞出版

社会を威勢よく上段から斬るのではなく、自らの生活に照らし合わせて浮かび上がった言葉を掬う。それこそが、その人の文体、言葉なのだ。ひとりゴチた生活的社会派エッセイ。

◯連載「本屋の時間」は単行本でもお楽しみいただけます

連載「本屋の時間」に大きく手を加え、再構成したエッセイ集『小さな声、光る棚 新刊書店Titleの日常』は、引き続き絶賛発売中。店が開店して5年のあいだ、その場に立ち会い考えた定点観測的エッセイ。お求めは全国の書店にて。Title WEBS

◯2025年3月14日(金)~ 2025年3月31日(月)Title2階ギャラリー

漫画家・上村一夫が1974年に発表した短編集『あなたのための劇画的小品集』の復刊にあたり、当時の上村作品を振り返る原画展を開催します。昭和の絵師と呼ばれた上村一夫は、女性の美しさと情念の世界を描かせたら当代一と言われた漫画家でした。なかでも1972年に漫画アクションに連載された「同棲時代」は、当時の若者を中心に人気を集め、社会現象にもなりました。本展では、『あなたのための劇画的小品集』と同時代に描かれた挿絵や生原稿を約二十点展示。その他、近年海外で出版された海外版の書籍の展示・販売や、グッズの販売も行います。

◯2025年4月5日(土)~ 2025年4月22日(火)Title2階ギャラリー

大江満雄(1906-91)は、異なる思想を持つさまざまな人たちと共にありたいという「他者志向」をもち、かれらといかに理解し合えるか、生涯をかけて模索した詩人です。その対話の詩学は、いまも私たちに多くの示唆を与えてくれます。

Titleでは、書肆侃侃房『大江満雄セレクション』刊行に伴い、著作をはじめ、初公開となる遺品や自筆資料、写真などを紹介する大江満雄展を開催します。

貴重な遺品や私信に加え、大江が晩年「風の森」と名付けて、終の棲家とした家の写真パネルなども展示。本書収録の詩や散文もご紹介します。

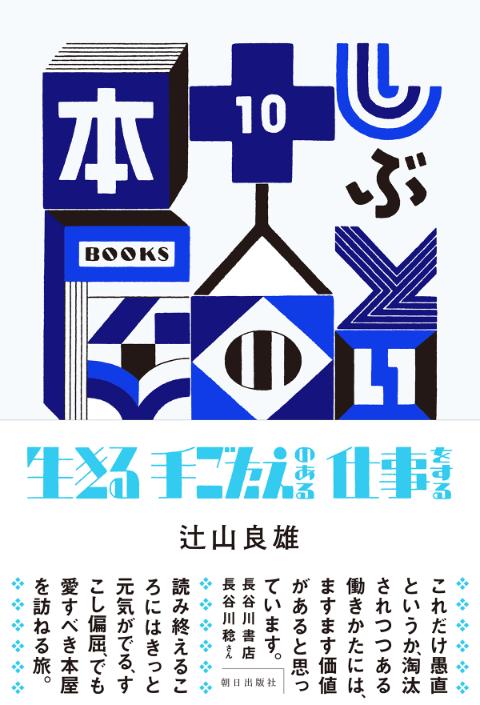

【店主・辻山による連載<日本の「地の塩」を巡る旅>が単行本になりました】

スタジオジブリの小冊子『熱風』(毎月10日頃発売)にて連載していた「日本の「地の塩」をめぐる旅」が待望の書籍化。 辻山良雄が日本各地の少し偏屈、でも愛すべき本屋を訪ね、生き方や仕事に対する考え方を訊いた、発見いっぱいの旅の記録。生きかたに仕事に迷える人、必読です。

『しぶとい十人の本屋 生きる手ごたえのある仕事をする』

『しぶとい十人の本屋 生きる手ごたえのある仕事をする』

著:辻山良雄 装丁:寄藤文平+垣内晴 出版社:朝日出版社

発売日:2024年6月4日 四六判ソフトカバー/360ページ

版元サイト /Titleサイト

◯【書評】

『生きるための読書』津野海太郎(新潮社)ーーー現役編集者としての嗅覚[評]辻山良雄

(新潮社Web)

◯【お知らせ】

メメント・モリ(死を想え) /〈わたし〉になるための読書(4)

「MySCUE(マイスキュー)」

シニアケアの情報サイト「MySCUE(マイスキュー)」でスタートした店主・辻山の新連載・第4回。老いや死生観が根底のテーマにある書籍を3冊紹介しています。

NHKラジオ第1で放送中の「ラジオ深夜便」にて毎月本を紹介します。

毎月第三日曜日、23時8分頃から約1時間、店主・辻山が毎月3冊、紹介します。コーナータイトルは「本の国から」。1週間の聴き逃し配信もございますので、ぜひお聞きくださいませ。

本屋の時間の記事をもっと読む

本屋の時間

東京・荻窪にある新刊書店「Title(タイトル)」店主の日々。好きな本のこと、本屋について、お店で起こった様々な出来事などを綴ります。「本屋」という、国境も時空も自由に超えられるものたちが集まる空間から見えるものとは。