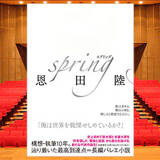

「人間の矛盾」についての作品

──『spring』は「人間の矛盾」についての作品でもあると思いました。「矛盾なく、矛盾を内包するのが人間である」という強い肯定感を感じました。

恩田 はい、これは私の持論ですね。人間は多面的で、そんなにきれいに一貫性がある人間なんて存在しない、という。

──だからといって「人間讃歌」にはけっしてしていない。

恩田 人間、清濁(せいだく)・正邪(せいじゃ)が混在していて当たり前ですよね。

──第一章から「カタチ」という、「認識」にかんする言葉が出てきます。「カタチ」には風景や情景も含まれると思いますが、これは眼前を、周囲を、世界を、どのように把握し肉体で再構築するか、ということなのでしょうか。

恩田 はい、世界との関わりを自分がどう引き受けるか決めることだと思います。

──話した言葉が「」(カギカッコ)だけでなく本文の地の文として、たくさん出てきます。この自由さはちょっとした発明なんじゃないかと思いました。

恩田 そこまで深く考えてませんでした。一人称多視点だからこのくらいはいいだろう、くらいしか(笑)。

──それが不思議なことに、まったく読みづらくない。

恩田 よかったです(笑)。

──わたしは、最初に出てきて、その後あまり出てこなかった高志(たかし)のその後が気になります。

恩田 いやー、高志君、私も好きだったんですが、その後は考えてませんでした。きっと立派にどこかのカンパニーで踊っているでしょう。

先生と文化的メンター

──『spring』は、夏目漱石『こゝろ』ではありませんが、「先生と私」の話でもありますね。先生には叔父(おじ)も含まれます。

恩田 はい。海野弘(うんの・ひろし)の『おじさん・おばさん論』とか、岡田育(おかだ・いく)の『我は、おばさん』とか、お読みになりましたか? 師弟関係とか、親戚の斜めの関係って、人生への影響という点で大事ですよね。少子化っていうのは、こういう斜めの関係がなくなるのでいろんなものが痩せていく感じがします。

──2冊とも未読、というか本の存在を知りませんでした。読んでみます。時々、そういう文化的な「おじさん」「おばさん」に影響されたという人に会うと、うらやましくなります。

恩田 文化的メンターは大事ですよね。

──本作での、ひじょうに重要な文化的メンターである「おじさん」稔さんという、まさに「モノンクル(=ぼくのおじさん)」に、モデルはいるのでしょうか。

恩田 モデルではないですが、私の父方の叔父が少年漫画のコレクターで、『火の鳥』の初版とか、貴重なマンガをいっぱい読ませてもらいました。手先が器用で、絵が上手で、影響は受けていると思います。

──わたしは父が一人っ子なので、じつにうらやましい。

恩田 それに父から純文学、兄からSFやミステリーや漫画が下りてきた、という環境には感謝しています。

──お父上には直木賞の贈呈式でお目にかかりました。いかにも純文学好きという、実直なお人柄を感じる方でした。ずっと合唱活動もしておられたとか。お兄さんは、いまでも恩田さんとわたしのやりとりで、よく「うちの兄貴」として出てきますよね。

恩田 ハハハハ(笑)。

──わたしは、第二章の終わりのほう「先生」「俺の、先生!」のセリフで号泣しました。あれ泣かせにいったでしょ?(笑) 「俺の、」の「、」が泣けという合図・スイッチだと思いました。この章がいちばん好きですね。

恩田 ありがとうございます。稔さんは、読んだ方のあいだでけっこう人気があるので、私も嬉しいです。

音楽家もそうですが、バレエダンサーと先生の結びつきはとても強固です。海外のカンパニーで踊っているダンサーも、日本に帰ると、子供の頃からみてもらっている先生のところに行って調整するという話をよく聞きます。

──クラシックの音楽家はたいてい「一生勉強」と言って、出世してもかつての先生を大事にしますね。

恩田 「教師ってのは給料安くて雑用ばっかだけど、教え子が、自分が行けないような遠いところに行ってくれると、決して悪い商売じゃないなって思うねえ」

実は、これは私の大学時代の恩師のセリフです。この先生のゼミ出身だという編集者が私の担当に3人もいます。直木賞の贈呈式に、先生をお呼びしたのですが、その後、先生を囲む会を担当者と開いた時に、先生が言ったこの言葉をアレンジして稔のセリフに使っています。

先生にこう言われて、みんなで泣きました。今でも思い出すと泣けるので、泣かせにいったわけじゃないんですが、共感してくれる人が多いようです。

──その言葉は予言ですね。恩田さんの恩師は、とってもいい先生なんでしょう。もう大学も、教授・准教授ほか、教官の方々のあり方が、世知辛く、大変困難を伴うものになる一方のようですから、そういう素敵な教師像が今後もあり得るか、いま瀬戸際かもしれません。

恩田 それも残念なことですね。その先生も、数年前に亡くなられました。

スピンオフも!?

──登場人物の多くが魅力的なのは恩田さんの小説の特徴ですが、『spring』の重要人物、フランツが話者でも一章分、読みたい気がしました。スピンオフでどうでしょう?(笑)

恩田 詳細はまだ内緒ですが、WEBでスピンオフ・シリーズの『spring another season』が始まります。そこで、フランツ視点の話を予定しています。

──それは楽しみ!『spring』版『祝祭と予感』まで出るんですね(笑)。

恩田 はい。『spring』がフォーシーズンで四章だったので、『spring another season』は12か月、12編の短編集になる予定です。

──えっ12編も!? 『祝祭と予感』でも書いていただきたかったな12編(笑)。12編もあるなら剛毅な女性ユーリエのスピンオフもリクエストします。ちなみに、わたしの中の彼女のイメージは、映画『卒業』のミセス・ロビンソン(配役アン・バンクロフト)です(笑)。

恩田 彼女のスピンオフは考えなかったなー。たぶん、彼女は子供の頃にバレエを習っていて、本当はプロになりたかったのに、ケガかなんかで挫折してるんじゃないかな。それで息子にやらせたかったんじゃないでしょうか。

──もうバックグラウンド、出来てるじゃないですか、当たり前か(笑)。ぜひユーリエも『spring another season』に入れてください。

恩田 検討してみます(笑)。

次のページ:「クリエイターが陥る罠」への恐怖

恩田陸氏インタビューの記事をもっと読む

恩田陸氏インタビュー

ひとことで言って、出てくる登場人物が全員、本当に全員、魅力的な最新刊『spring』(筑摩書房)。この小説の主人公が、天才男性ダンサーにして振付家でもある萬春(よろず・はる)だ。彼を少年時代から描いたバレエ小説が大好評の恩田陸さん。「『蜜蜂と遠雷』を書かなければ『spring』は生まれなかった」とも語る著者に、執筆の経緯や両作品の関係性、作品そのものについて、そして創作論まで、『蜜蜂と遠雷』の担当編集者が訊(き)いた。

撮影/砂金有美

- バックナンバー