大人の女には、道をはずれる自由も、堕落する自由もある――。7月3日に発売された『小泉今日子と岡崎京子』は、社会学者の米澤泉さんが読み解く、ふたりのキョウコ。稀代のマンガ家・岡崎京子は何を描こうとしたのか? 一部を抜粋してお届けします。

大人になりたくない女の子たちのあがき

平成が始まった1989年に岡崎京子とファッション誌の蜜月が始まった。

岡崎と女性ファッション誌の関係性が深まったのも八九年だったといっていいだろう。以前からたびたびコメントなどは寄せていたが、JICC出版局(現・宝島社)のストリート・ファッション誌『CUTiE』(八八年創刊)にはまだ雑誌ではなく年四回発行のムックだった頃から「ROCK」(八九年二月~)を描いていたし、『anan』で八九年二月からはじまった四コマ連載「岡崎京子の四コマ好奇心」は、普段マンガ誌を読まない女性層に岡崎を認知させるきっかけとなる。

(ばるぼら2012:83)

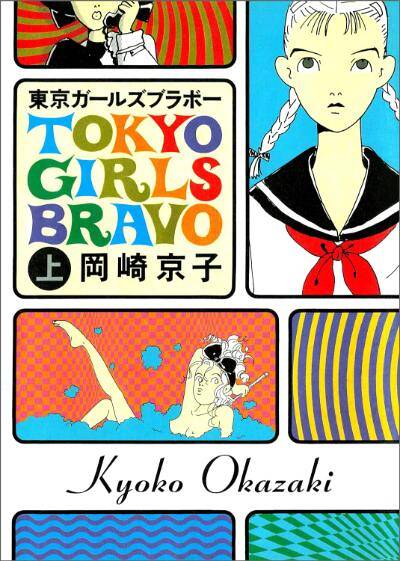

その新たな舞台で、1990年代初めに岡崎京子が試みたのは、過ぎ去った80年代をフィクションとして記憶に留めることだった。代表作の一つである『東京ガールズブラボー』は、ファッション誌『CUTiE』において90年12月号から92年12月号まで2年の長きにわたって連載された。

それは、音楽とオシャレが大好きな80年代宝島少女の姿が固有名詞とともに鮮やかによみがえる傑作である。

この時期の「元気な女の子」路線は「東京ガールズブラボー」(九〇年一二月~)が集大成といえるだろう。八〇年代前半のニューウェイヴな青春を謳歌する主人公たちの姿は、かつてあった時代を検証するノンフィクションではなく、当時のムードを凝縮したフィクションとして描かれ、それゆえに「あの頃」のキラキラした感覚は圧倒的だ。

(ばるぼら2012:84)

『東京ガールズブラボー』は80年代前半という時代の空気を見事に描ききった作品として高く評価されており、とりわけファッション好きな主人公が登場するだけに、消費社会論の文脈で論じられることが多い。

『東京ガールズブラボー』で謳歌されている最終消費文化、つまり、モノの生産が飽和し、さらには消費の対象までがモノから記号に移り変わった状態を裏から支えているのは、高度成長の極限状態としての「バブル」であり、それが壊れて、九〇年代がその不気味な顔をもたげたのは、冷戦構造が崩壊し、日本がソ連という仮想敵を失い、極東の島国、という地政学的条件とともに世界に投げ出されるのと、ちょうど軌を一にしている。

(椹木2000:50)

そんな不穏な90年代が待ち受けているとは思いもせず、妙齢女子ガールズトークが炸裂する『くちびるから散弾銃』の主人公たちの高校時代という設定で描かれた『東京ガールズブラボー』は、「日本一の洋服おバカ」を自認する金田サカエの物語である。音楽とおしゃれが三度の飯より大好きなニューウェーブ少女サカエは、ママの離婚により北海道から憧れの東京に転校することになった。当時の東京は、今とは比べものにならないぐらいキラキラと輝く大都会であった。

トーキョウ トーキョウ

夢のテクノポリス

ヒステリックシティ

繁栄と消費の帝都

ハイウェイはのびる

サブウェイははしる

電車でGO!! の

スピードシティ

(『東京ガールズブラボー 上』5)

そんな「夢のテクノポリス」に「ホッカイドーのオシャレバカ女といわれた」サカエは乗り込んでいく。期待と希望を胸に新しいクラスメートの前に立ったサカエの第一声はこうだ。

「金田サカエ!! 16才

しゅみはおしゃれと音楽とかいもんです

しょーらいのユメは外人になることです!」

(『東京ガールズブラボー 上』12)

このサカエというキャラクターはもちろん、「お買いもの中毒患者」である岡崎を彷彿とさせる。実際、岡崎はあとがきで「ちなみにサカエの性格は私の性格にそっくしです。体格は違うが。」と述べている。二人の「しゅみはおしゃれと音楽とかいもん」であり、「街をあるいたら、サカモトキョージュやハジメちゃんに逢えるかも…… くすくす悪いわねサッポロのみんな でもキョージュに逢ったらぬけがけして愛人になっちゃお♡」(『東京ガールズブラボー 上』4)とほくそ笑むサカエは、バーでサカモトキョージュ(坂本龍一)の吸ったタバコをこっそり持ち帰ったという岡崎京子のエピソードに重なる。

そんな「オシャレバカ女」で「東京トンガリキッズ」(中森1987)を地でいくサカエだが、憧れのトーキョウに来たものの、現実の東京はちっとも「夢のテクノポリス」ではない。「きっとみんな ナウナウでプラスチックに オシャレで キメキメなんだわ」と思っていたのに、実際に出会う東京の人は、聖子ちゃんカットのイトコのマユミちゃんを筆頭にちっともファッショナブルではない。

「だっせ~!! トーキョーの人ってみんなこんなダサイの!? ナウイ人が一人もいない!!」

(7)

学校もおんなじだ。

「つまんない つまんない つまんない 一人も気が合って カワイクて カッコイイコいないんだもん

チカちゃんや戸川さんみたく ステキな人はどこにいるの?」

(『東京ガールズブラボー 上』15)

幻想のトーキョウと現実の東京のギャップに困惑し、しだいに平凡でタイクツな日常に幻滅していくサカエ。クラスメートの女子の嫉妬心からなる嫌がらせにも疲れ果てた彼女は、なんとか自分を励ますために好きなものを列挙していく。

あたしの好きなもの

シュークリーム、エクレア あんドーナツ、コーヒー

ピンクのぽわぽわのついた手袋 ブルーのミルクのニットのワンピ

こうようする音楽 つきささるようなリズム 青空 それから

(『東京ガールズブラボー 下』40)

スイーツ、ファッション、音楽──自分の好きなもの、ドキドキするものを羅列したうえで、サカエは青空に向かってつぶやくのだ。

強くなりたいなあ

強くなりたいなあ

強く強く強く

(『東京ガールズブラボー 下』40─41)

サカエは何に対して強くなりたいのだろうか。その答えはまだ漠然としている。

日常ってなんてサマツなことばかりなんでしょう?(中略)

でもあたしは負けないぞ

だってあたしは知ってるもん

(よくわかんないけど)

もっと、ちがう何か、空の高みにも似た何かがあることを

それが何って言われても困るけどさ

(『東京ガールズブラボー 下』41─42)

「サマツな日常」に「ドキドキする心」が押しつぶされないように、強くなりたいとサカエは願うのだ。しかし、「空の高みにも似た何か」が何なのか。まだ10代の彼女にはよくわからない。ただはっきりしているのは、「それはとてもワクワクしてドキドキして新鮮で胃が痛いぐらい頭痛がするぐらいカッコ良くて楽しいこと」だということだ。「それはすっげえカッコイイ音楽を聞いたときのような感じ」「そういうことがやりたいの」(『東京ガールズブラボー 下』108)とサカエは言う。

だから、日常でイヤなことがあっても「でも負けないんだ」という気持ちを抱き、サカエは夜中にふとん針でピアスを入れたりするのだ。前に進むために。日常に負けずにドキドキするために。ピアスを入れ、おしゃれをして、ライブを聞きに行く。強くなるために。

だが、10代のサカエが持っていたような「ドキドキする気持ち」は、いずれ成熟とともに女の子が失わねばならないとされているものであった。それは、小泉今日子の言葉で言うところの「女の子の心意気」や「少女心」に相当するものではないだろうか。年を重ねてもいつまでもピカピカに磨いていたいと小泉が願う「少女心」であり、自由に生きる精神ではなかろうか。

意識的に磨き続けなければ、いつのまにか「少女心」は姿を消してしまう。いつしか心に贅肉が付き「誰だって昔は女の子だった」になってしまう。歳月が経てば、「サマツな日常」が否応なく女の子を「大人の女」に仕立てていくからだ。

それは少女小説の世界でも繰り返し描かれてきたことだ。赤毛のアンを筆頭に、活発で型にはまらないタイプの主人公も成長とともに「大人しく」なり、「女らしさ」を身につけていく。「こうやって女の子はスポイルされ、少女時代の快活さを失っていくのだ」(斎藤2021:62)。

そんな、大人の女にならざるをえない女の子たちの抵抗を岡崎が描いたのが、同じくサカエが主人公の『くちびるから散弾銃』である。23歳の女の子たちのガールズトークを延々と描写した作品のテーマは、あとがきで岡崎自身も述べているように、ずばり「大人になりたくない女の子たちのあがき」であった。

主人公の女のコ達について。このコ達の共通点とゆうのは年齢的には立派な大人の女のくせにココロの中で「オトナのオンナって、ヤダな」と思っているところです。さらには「オトナのオンナになりたくないな」と思っている困ったやつらなのです。本当はもう自分達は十分に「オトナのオンナ」なのに、ね。

彼女達が(そして私が)ヤなのは「昔のオトナのオンナ」のモデルであって、そして今げんざい「今のオトナのオンナ」のモデルは実は、まだない。登場してない。ない。

(『くちびるから散弾銃 2』あとがき)

ここで岡崎が言う「昔のオトナのオンナ」のモデルというのは、一定の年齢になれば妻となり、母となり、否応なく良妻賢母コースを歩まされてしまう生き方だろう。同時に、「少女心」やドキドキする気持ち、そして自由を失ってしまうことを指しているだろう。だから主人公たちは「オトナのオンナ」になりたくなかったのだ。「昔のオトナのオンナ」モデルからなんとか逃れるためにあがいたのだ。

確かに岡崎がこの作品を描いていた80年代後半は、女の人生すごろくの「あがり」はまだ結婚だと考えられていた。男女雇用機会均等法が施行されて間もない頃であり、まだまだ女が結婚や出産から逃れることは難しかった。それ以外の生き方をすることはハードルが高く、せいぜい雑誌『Hanako(ハナコ)』のように「キャリアとケッコンだけじゃ、いや。」と嘯(うそぶ)いてみせるのが関の山だった。

現在のように、未婚のまま三十路になろうが不惑を迎えようが「大人女子」「好きに生きてこそ、一生女子!」などと真顔で言える時代ではなかったのだ。もちろん「結婚しなくても幸せになれる時代」でもなかった。そんな「昔のオトナのオンナ」モデルがまかり通っている時代にそこから自由になるにはどうすればいいのだろうか。

自らも「昔のオトナのオンナ」モデルを否定する岡崎は次のように述べている。

だとしたら?

じぶんじしんで「じぶんのオトナ・オンナライフ」を考えて創ってくしかないです。

そうしないとじぶんが「ヤなオトナ・オンナライフ」送っちゃうもん。そんなの、やだ。

(『くちびるから散弾銃 2』あとがき)

とはいえ、サカエたちを筆頭に「大人になりたくない女の子たち」は具体的に何をすればいいのだろうか。今も自分の中に残っている「ドキドキする気持ち」や「少女心」といったものをどのように飼い慣らしてゆけばよいのだろうか。それは、もうすぐ30歳を迎えようとする岡崎自身の切なる悩みでもあったのだろう。

体のどこかココロに残る“ロリータ根性”や“ショウジョシュミ”がときどき、うずくときがあって。ズキズキズキズキと。

(『くちびるから散弾銃』あとがき)

まさに小泉今日子と同じである。小泉今日子の「女の子の心意気」や「少女心」がここでは、「ロリータ根性」や「ショウジョシュミ」という言葉で表現されている。岡崎もまた、ノスタルジーからなる少女性に固執しているわけではないだろう。「ズキズキズキズキ」とうずくような「ロリータ根性」とは、やはり自らが大切にしているものであり、私が私であるために必要不可欠なものではないだろうか。それは、精神の自由であり、自由に生きることへの渇望と言い換えてもよいだろう。

その「うずき」をひっそり抱えたまま、20代後半を経て30代にもなれば、かつての大半の女の子たちは何事もなかったかのように「昔のオトナ・オンナライフ」に突入していったのである。

だが「昔のオトナ・オンナライフ」に馴染めない女の子たちは、どうしたのか。すんなりと妻や母にならなかった、なれなかった女の子たちはどうなったのか。例えば岡崎が描いた『pink』のユミちゃんは、ワニを飼うホテトル嬢になり「シアワセなんて当然じゃない?」と嘯いた。『ヘルタースケルター』のりりこは全身美容整形を繰り返して「そうよ あたしはあたしがつくったのよ」と豪語してみせた。

大人になりたくなかったら、「昔のオトナ・オンナライフ」を送りたくなかったら、その道を踏み外せばいい。そこから落ちればいい。駄目になればいい。それが、岡崎が描こうとした「女の子の落ちかた」であり、「別のありかた」の可能性である。

一人の女の子の落ちかた。

一人の女の子の駄目になりかた。

それは別のありかたとして全てが同じ私たちの。

(『ぼくたちは何だかすべて忘れてしまうね』106)

水無田気流はそれを「女の子の堕落権」と呼んだ。

岡崎京子の描く女の子は、いつだって、全力で女の子の堕落権のために戦っている。それは平穏で平坦な表の世界の欺瞞を飛び越える、究極の自由権だ。

(水無田気流2015年3月2日付京都新聞朝刊)

「ロリータ根性」や「少女心」を持ったまま強く生きていくことが難しかった時代に、岡崎京子は現実と対峙し、「大人になりたくない」と必死に抵抗する女の子たちの姿を描いた。自分の好きなように生きることを願い、自由を選び取ろうとする女の子たちの姿を描き続けた。それが「一人の女の子の落ちかた。」「一人の女の子の駄目になりかた。」となって現われたのだ。

少女の心を持ったまま大人になれるとは誰もが思っていなかった。男女雇用機会均等法が施行されたとはいえ、女性が一人で生きていくのは困難であり、永遠の少女の自立はまだまだ難しかった。岡崎が精力的に活動していた80年代後半から90年代半ばはそんな時代だった。今の「オトナのオンナ」モデルが現われるにはもう少し時間が必要だったのだ。

* * *

つづきは、『小泉今日子と岡崎京子』でお楽しみください。

小泉今日子と岡崎京子の記事をもっと読む

小泉今日子と岡崎京子

2024年7月3日発売『小泉今日子と岡崎京子』について

- バックナンバー