若葉の季節であり、風の季節でもある5月の、運気アップの方法は!?

『神様と暮らす12カ月 運のいい人が四季折々にやっていること』は、読めば読むほど、運気がアップします!

* * *

若葉と新緑の季節に、その力をいただく知恵

5月は若葉の季節です。そして、風の季節でもありますよね。

神社の社務所の窓からも、楠(くす)や榊(さかき)の葉が、風で揺れているのが見えます。

5月の風は、境内に吊るされているたくさんの絵馬を、カラカラと鳴らしてゆきます。風そのものは目に見えないのに、揺れる青葉や、絵馬が立てる音によって風が見えるという、すばらしい現象。「青嵐(せいらん)」や、「風青し」などの言葉がぴったりの時期です。

常緑樹の葉が生え変わるころ、神社では、毎日2時間ずつ境内の落ち葉そうじをしますが、朝、かんぺきにおそうじをしても、夕方にはもとの状態になっています。風が強かった日など、社務を終えるころには斎庭(ゆにわ)に敷きつめられた白い玉砂利(たまじゃり)が見えなくなるほど、落ち葉が山盛りになっています。

樹齢百年近い古木であろうとも、古くなった葉をあっさりと捨て去り、つやつやとした新鮮な青葉を生やす。その姿を見ていると、植物の代謝の力に感嘆し、あやかりたい、という気持ちが湧いてきます。

植物の生命力、健康で静かな美しさ、薬効、そして香り。

人間が太古の昔からそれらを尊いと感じ、神様としてあがめたり、神様にお供えしたりしてきたこと、さもありなん、と思う5月です。

神事で神様に捧げる「榊」

神棚にお供えしたり、神事で拝礼するときに神様に捧げたりする「榊」の葉は、漢字では木へんに神と書き、「神と人との境目に生える木」あるいは「栄える木」から「さかき」という名がついていると言われます。

京都市内の神社へ研修に行っていたとき、「榊の枝を切ってきてください」と、高枝切ばさみを渡されて、宮山(みややま:神社地の山のことを私たちはこう呼んでいます)に入っていったことがあります。

榊の葉はいつも見ているからすぐわかるはず、と思っていたのですが、山の中は似たような常緑樹がところせましと生えていて、どれがどれだか、区別がつきません。ま、どれでもいっか。見た目変わらないし。と思って切ろうとしたところ、

「桃虚さん、それは榊ではないです!」

との声。先輩の神職さんが、心配して様子を見に来てくれていたのでした。

「ほら、幹がつるっとしているのが榊ですよ」

と教えていただき、無事、神事に使う榊の枝葉をとることができました。

とった枝葉をよく見てみると、榊の葉はふくよかな楕円形をしていますが、先は思ったより尖っています。神様が降りてこられる依り代(よりしろ)として榊の葉を立てたときに、張りのあるつやつやした葉が一斉に天のほうを向きます。よく見ると、すべての葉の先端は尖って天を指しているのです。常緑樹のつるっとしたイケメンだから、神様の依り代に選ばれたのだなあ、と、納得しました。

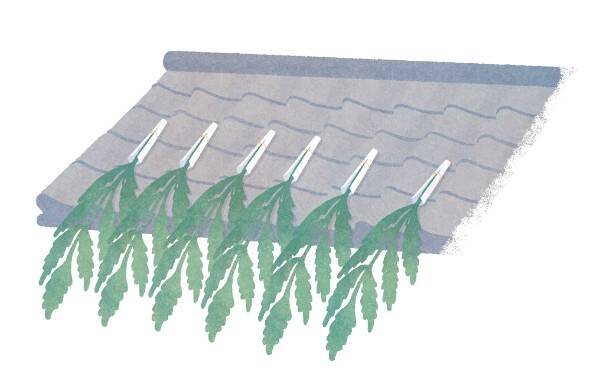

屋根の上に、「霊力のある植物」を

5月はまた、田植えの季節でもあります。

その昔、田植えは、稲の神様「サ」が田んぼに命を吹き込む神聖なお祭りでした。この時期にあちこちの神社で行われる「お田植え祭」は、それを今の世に伝えるものです。実際に神様にお供えするお米(「御饌米(みけまい)」といいます)専用の田んぼで実際に田植えをするお祭りもあれば、境内で、「早乙女(サおとめ)」の装束をまとった女性たちが、田植えの仕草をする形式のお祭りもあります。

「早乙女」というのは、お田植え神事で、田の神様にご奉仕する女性たちのことです。

古代、早乙女たちは、田植えに備えて「忌(い)みごもり」をしました。

忌みごもりというのは、神事において神様に近づく人が清い状態でいるために、神事の前に外部との接触を断って家にこもることで、

私たち神職も、大事な神事の前に忌みごもりをすることがあります。

早乙女たちの忌みごもりは、集落のうちの一軒に早乙女だけが集まり、その家の屋根に、清めの霊力のある植物、「菖蒲(しょうぶ)」と「ヨモふギ」を葺いて、早乙女たちだけで、一晩そこで過ごすというものでした。

屋根の上に霊力のある植物を載せると、その霊力が建物全体にゆきわたり、バリアのように外部の穢(けが)れや邪気から守ってくれると信じられていたのです。

古式には、「忌みごもりのためだけに仮の家を建てた」、とも伝えられています。簡易的に建てられた仮家ですから、屋根に載った菖蒲やヨモギの香りが、ダイレクトに家の中にあふれたのではないかと思います。

この「女の家」と呼ばれる風習は、関東から西に、広く存在していたと言われます。屋根を葺く菖蒲とヨモギの量が多ければ多いほど、「お清めを万全にした」ということになるため、早乙女たちは屋根に盛る菖蒲やヨモギの量を競った、とも伝えられています。まるでおとぎ話のようですね。

毎年5月5日に京都の上賀茂神社で行われる「賀茂競馬(かもくらべうま)」という神事があります。この神事の前に、競馬の勝利を予祝する行事として「菖蒲の根合わせの儀(根の長さを比べあうもの)」というものが行われます。菖蒲は、神様が競馬をごらんになる「頓宮(とんぐう)」という建物の屋根に載せられて、頓宮をお清めするアイテムの役目を果たしたりもします。

私の生まれた国、インドでも、植物の香りは空間を清めて神様と人とをつなげる役目を担っています。たとえば、ヒンドゥー教徒が行う「アールティ」という儀式では、樟脳(しょうのう)をランプに焚いて香りのよい煙を立て、神像や家庭の祭壇の前に立って、ランプを時計まわりに7回まわします。そのあと、この香りのよい煙に手をかざして、自分の額や頭に触れます。これによって、神様との精神的なつながりを深めるのです。

(つづく)

神様と暮らす12カ月 運のいい人が四季折々にやっていること

古(いにしえ)より、「生活の知恵」は、「運気アップの方法」そのものでした。季節の花を愛でる、旬を美味しくいただく、しきたりを大事にする……など、五感をしっかり開いて、毎月を楽しく&雅(みやび)に迎えれば、いつの間にか好運体質に!

* * *

神主さん直伝。「一日でも幸せな日々を続ける」ための、12カ月のはなし。

- バックナンバー

-

- 植物と神様は、昔から強いつながりがあった...

- 4月は、未来に良いことが起きるおまじない...

- お花見には、開運を呼び、美を引き寄せる「...

- 「お花見」は、未来に起こってほしいことを...

- 桜の開花は、神様が来たことを意味していま...

- ふきのとう、わらび、ぜんまい、たらの芽、...

- 霊力のある桃の花を、部屋に飾りましょう。...

- 桃の木は、中国では仙木と呼ばれるほど邪気...

- 今とは全然違う、平安時代のひなまつり。そ...

- お酒は身を清める手段であると同時に、神々...

- 梅の花の奥ゆかしさを知る人は、運気があが...

- アメリカ人の神道研究者が、なぜこの本に熱...

- 節分は、人間にとってよからぬものが発生し...

- 節分における「魔除け」の作法、知ってます...

- 立春は、「陽の気」が〈減少〉から〈増加〉...

- えびす様と大黒様は富と福を授ける人気の神...

- どうして、その年の動物のモチーフをお守り...

- 何百年から千年以上、変わらないのが神社。...

- 拍手(かしわで)で邪気を祓い、鈴で神様を...

- 「二礼二拍手一礼」の「二」と「一」の意味...

- もっと見る