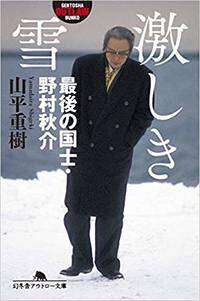

平成5(1993)年10月20日、朝日新聞東京本社役員応接室で野村秋介は2丁拳銃の銃弾3発で心臓を貫き自決した。なぜ自決したのか? なぜ10月20日なのか? 新右翼のリーダーで、三島由紀夫と並び称される“憂国の士”の苛烈な生涯を、晩年10年もっとも身近にいた作家が描き切った感動ノンフィクション『激しき雪 最後の国士・野村秋介』(山平重樹著、アウトロー文庫)。この国の行方を決める2021衆院選、公示日からの再リバイバル連載。連続全5回。

序

その夜、野村秋介がことさら言及したのは、言葉の重みということについてだった。

疑獄事件の責任を問われ、時の首相が発した「罪、万死に値する」という言葉を巡ってのもので、

「万死に値するというのは一万回死ぬに等しいということ。それを自決するどころか、議員辞職さえしようとしないのだから、何をか言わんや」

と、戦後、いかに言葉というものが政治家によって軽んじられてしまったか、野村はひとしきり憤り、かつ嘆いた。

私はといえば、すでに覚悟を決めていた野村の胸中も知らず、温泉旅館の酒席であり、もうだいぶ酔っていたこともあって、

「先生、死ぬ死ぬと言って、戦後、本当に死んだのは三島由紀夫しかいませんよ」

と、つい軽口を叩いてしまった。

すると、その瞬間、野村の顔から笑みが消え、キッとした表情になって返ってきたのは、

「いや、それに野村秋介も加わるんだよ」

との科白であった。そこにはいかにも眦を決するという感じがあった。

その雰囲気に、私は少々気圧されながらも、内心で、

〈ああ、また、そんなことを言って……〉

と、いつもの野村節が始まったなという感覚で、決して重く受け止めてはいなかった。

いま思えば、度しがたい間抜けさ加減に自己嫌悪が湧いてくる。いや、あれほど親しくさせてもらっていながら、所詮は何もわかっていなかったのだという痛恨の憾みが残る。

事件の十日前、平成五(一九九三)年十月十日夜、野村の家族旅行に私も家族ともどもお誘いを受けて熱海のホテル大野屋へお伴し、その晩餐の席でのことだった。

思えば十年という交流のなかで、なぜか不思議なほど可愛がってもらった。

最初にその名を知ったのは、強い衝撃を受けた経団連事件の蹶起者としてであった。いったいどんな人物なのか、あたかもスターの“追っかけ”のように、懲役六年の刑を終え満期出所したその日、東京・府中の大國魂神社へ駆けつけ、遠くからその姿を見たのが始まりだった。

初めて面識を得たのはそれから間もなくのことで、取材で赴いた関東のある親分宅でバッタリ出会ったのである。獄中仲間というその親分に紹介されたのだが、出所した日、大勢の出迎え人たちを前に、

「これからは巨大な不条理との闘いだ!」

と獅子吼したときとはうってかわって、野村秋介は笑みがやさしく、驚くほど気さくな人物だった。

以来、自決するまでの十年間、懇意にしてもらい、何かとお世話になり、その人物に心底から魅了されることになったのだ。

私の実質的なデビュー作となり、和泉聖治監督、柳葉敏郎主演で映画化までされた『モロッコの辰』も、野村との交流なしには生まれなかった。

フィリピンでモロ民族解放戦線に囚われの身となった日本人カメラマン・石川重弘氏が、野村たちによって救出されたときも、私はマニラまで同行し、その顚末をつぶさに見届けた報道陣の一人となった。

山一抗争の折、韓国・釜山で元一和会の加茂田重政副会長兼理事長と会えたのも、私の願いを聞きいれ釜山まで同行し紹介の労をとってくれた野村のお陰だった。

そんなこんなで、野村秋介が経団連事件の服役を終えて出所してから自決するまでの十年間というもの、私は彼の闘いに次ぐ闘いの日々の多くを、間近で見聞できた幸運な男の一人となったのだ。

つねに弱者の側に立って権力悪を討ち、巨大な不条理と戦後体制打倒に向けて闘うという野村の姿勢に、私はシビれ、誰がなんと言おうと全面的な支持を惜しまなかった。ときには派手なパフォーマンスと思いきった言動で誤解され世の顰蹙を買おうとも、本人にとってはそれもまた織りこみ済みで、千万人といえども吾往かんという気概こそ野村のものだった。

「オレは寂しい男なんだよ。寂しくないのは闘っているときだけ。だから、闘い続けるんだな、きっと。世の中には不条理が充ち充ちてるしね。そして闘いというのは、相手が強大であればあるほど面白いじゃないか。寂しさも忘れるんだ」

「人間はみんな弱いもんさ。オレだって弱い。だけど、人間が誰より強くなれるのは、自分が正しいことをやってるんだという自負があるとき。結局、オレもそうやって闘ってきたんだな」

こんな野村語録を何度聞いたことだろう。紛れもなく時の権力者が最も畏怖した人間こそ野村秋介であったのは間違いない。

そして私がぞっこん参ったのは、新右翼教祖としてでもなければ、思想家としてでもなかった。その計り知れない人間的魅力に対してのもので、では、それを説明してみろと言われてもできるものではなく、なんと言ったらいいのだろう、もしかしたら、私の生の意味は、この人との邂逅のためにあったのではないか──とさえ思わせてくれるただ一人の人物だったと言ったら言い過ぎになるだろうか。

だが、凡夫の悲しさで、結局、最後は私も、前述したように、野村秋介という人物を理解し損なった輩の一人に過ぎなかった。