俺に是非を説くな 激しき雪が好き

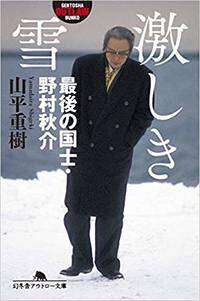

平成5(1993)年10月20日、朝日新聞東京本社役員応接室で野村秋介は2丁拳銃の銃弾3発で心臓を貫き自決した。なぜ自決したのか? なぜ10月20日なのか? 新右翼のリーダーで、三島由紀夫と並び称される“憂国の士”の苛烈な生涯を描いた『激しき雪 最後の国士・野村秋介』(山平重樹著、アウトロー文庫)、試し読み第2回。

事は自決一年前の参院選出馬に遡る。私はまるで野村らしからぬその行為がどうにも解せなかった。

〈えっ、野村秋介が選挙に出る!? いくらなんでもそりゃないだろう。それをやったら、野村秋介が野村秋介でなくなるんじゃないか。いままでやってきたことの全否定にもつながりかねない。だいたい政治家なんて、銀座の乞食でさえやらない土下座までやってのける人種──と、最も軽蔑していたのは、他ならぬ野村先生自身ではなかったか!?〉

と、私は甚だ否定的だった。その思いはずっと消えず、釈然としなかった。

やがて野村は「風の会」を立ちあげ、正式に参院選への出馬を表明、選挙運動が始まり、全国を東奔西走、以後、会う機会もめっきり減った。野村との十年の交流のなかで、この選挙以降の一年間が最も疎遠になった時期だったような気がする。

私は野村に対してすっかり拗ねてしまっていたのだ。

そんな野村と久し振りに顔を合わせたのは、平成五年九月、つまり自決する一ヵ月前、経団連事件で野村とともに蹶起した同志・森田忠明の出版パーティの会場だった。

「よお、山ちゃん、しばらくだなあ。元気かい」

こっちが拗ねているとも知らず、野村は何ら気にしているふうもなく、以前と変わらぬ親しみをこめて接してくれるのだ。あまつさえ、

「そうだ。今度、一緒に温泉に行こう。カミさんも連れてこいよ」

と誘ってくれるのだから、私もすっかりうれしくなり、モヤモヤした気分もどこかへ吹っ飛んでしまった。

後日、電話があり、温泉行きの話が本当になったときには、ああ、また先生と以前通りのつきあいが始まるんだな──と、つむじを曲げていたことも忘れて、心躍ったものだ。

だが、それは野村にすれば、始まりではなく終わりだった。野村はこんな私のためにわざわざ別れの時間をとってくれようとしていたのだった。

すでに自決の覚悟も、その決行の日時も、舞台も決め、野村のなかではカウントダウンが始まって、もう残された時間もわずか、私ごときとつきあっている暇などないはずなのに、多少とも縁のあった相手として、そんな形で別れを告げようとしてくれているのだった。

そんなこととはつゆ知らず、熱海のホテル大野屋でしたたかに酔い、ピント外れなことばかり言っていた私は、なんとまあ、間抜けなボンクラであったことだろう。何が「死ぬと言って本当に死んだのは三島由紀夫だけですよ」──だ。いい気なものではないか。

翌朝、私たち家族が先に帰る段となり、別れの挨拶に部屋を訪れると、野村は不在であった。置き手紙をしようか思案している折も折、廊下の向こう側に現われたのが野村であった。

朝風呂の帰りと見え、宿の浴衣姿でタオルを手にした野村もこちらに気づいて、笑みを湛えゆっくり近づいてくる。その姿に抱いた奇妙な感覚を、私はいまもって忘れられずにいる。

野村が発するオーラ──というより、野村の全身を包みこんでいるような何かキラキラした不思議な透明感。

「おっ、帰るのか」

馴染みの笑顔がすぐ間近になるや、その感はなおさら強くなった。まるで野村だけが別次元にあるような、そこだけに清涼な一陣の風が舞い、透き通っているような感覚。

〈あれ? いままでこんなことを感じたことはなかったのに、何だろう、これは?〉

不思議でならず、私は内心で何度首を傾げたことだろうか。もとより私には、自決の予感などかけらもなかった。

今生の別れになるとも知らず、私たちは挨拶をして別れた。

「さようなら」という私の妻の挨拶に応えて、野村の声はひときわ明るく弾むようであった。

「さようなら」

その最後の声は、いまも私の耳朶に残って離れない。

朝日新聞社における野村の自決は、それから九日後のことである。二丁拳銃で自分の胸に三発撃ちこんだ壮絶な自決。

その一報を聞いたとき、あの不思議な透明感の謎も解けた。

〈そうだったのか。もうあの時点で、特攻を決断した特攻隊の若者のように、生きていながらにしてもうすでに神の国のほうに行っていたんだなあ〉

さらにそのとき、私を襲ったのは、別の衝撃だった──。

そうか、野村秋介という男は、同じことを国会でやろうとしていたのではないか。節義を全うするとは、命を賭けるとはどういうことかを証明するために。そのための参院選出馬ではなかったか──と。