俺に是非を説くな 激しき雪が好き

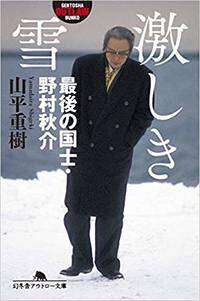

平成5(1993)年10月20日、朝日新聞東京本社役員応接室で野村秋介は2丁拳銃の銃弾3発で心臓を貫き自決した。なぜ自決したのか? なぜ10月20日なのか? 新右翼のリーダーで、三島由紀夫と並び称される“憂国の士”の苛烈な生涯を描いた『激しき雪 最後の国士・野村秋介』(山平重樹著、アウトロー文庫)、試し読み第4回。

野村は銃床をテーブルに載せ、銃口を下に向けて銃把を握ったまま、

「私はさっきも言ったように、朝日が倒れるか、野村が倒れるか。あなたにも言ったね。命を賭けてます、と。それはみんなにも言ったね。だから、それを実行するために来たんです。さりとて皆さんに危害を加えようとかいう気持ちはないですけどね」

と淡々とした口調で話し始めた。

「さっき、竹下の話をした。万死に値すると言ったら、死ぬべきだ。オレは命を賭ける、と言ったら、命を賭けるべきだ。戦後、そういう責任のとりかたというものをみんなしなくなったから、世の中おかしくなった。じゃあ、野村秋介が見せてやる。朝日と刺し違えてやる。……けど、まあ、社長さん、それなりの誠意を見せてくれたんでね……」

辻は、野村が拳銃を抜いたときから、ただ一心に野村の眼だけを凝視していた。

〈ああ、これは他人に向けた銃口じゃないな〉

と察知したときから、自分に課せられた役目は最後まできっちりと見届けること──との使命感しかなかった。止める気は毫もなく、むしろ止めることは野村秋介の魂を汚すことを意味するとの思いが強かった。

「辻ちゃん、オレと同じ思想信条を持ってくれとは言わんが、せめてオレが何をやろうとしているのか、それだけは理解し、最後まで見届けてもらいたいんだ。オレは行動することが仕事、君は語り継ぐのが仕事だからな」

とは、折に触れ野村から聞かされていた言葉だった。

野村は今年になって、死の準備をしているとしか思えないような言動がますます目立つようになっていた。野村の最後の著作『さらば群青』を編集した辻が、その帯に謳う惹句を、「戦闘的ナショナリストの『遺書』」としたのも、野村が「はじめに」に書いた、

《文章を書くことも、映画を製作することも、恋をすることも、何もかも遺作、遺言ということになる。だから、この拙い書を世に送ることも、いわゆる芭蕉の言う「明日の辞世」ということになるのかも知れぬ》

という文章を読んで即座に決めたことだった。

一方、役員応接室の入口近くに座っていた古澤は、野村が拳銃を出したときから、ただ一つの考えしかなかった。この部屋に邪魔者は一切入れないとの一念で、ドアの前に立ちはだかったのもそのためだった。

そんなとき、野村がいきなり、

「おまえよ、ちょっとあれ出してみろ」

と古澤に呼びかけてきた。

「祝儀袋」

言われて、古澤もすぐに気づいて預かっていたそれを持っていこうとすると、「持ってこなくていい。その祝儀袋はな、おまえの結婚式に出てやることができないから、いま渡しておく」

と野村が言う。やはりそうだったのか──と、古澤は予想が適中したのを知って、胸が熱くなった。

それは一週間前に野村事務所から預かっていたものだが、

「おかしいな。結婚式の予定なんか何も入ってないはずだが」

と首を傾げていた。強いていえば、古澤の予定があるだけだったので、もしかしたら──と、古澤は今日という日の野村の“決行”の予感と相挨って、自分への御祝儀という気がしだしていた。

さらに野村は、辻に二通の封書を渡し、

「一通は今後の会社のことが書いてある。もうひとつは犬塚に渡して、粛然とシンポジウムを終わらせてくれるように言ってくれ。わかったな」

と指示した。それから息子の勇介に目を向け、

「勇介はお母さんを守れ。いままではお母さんがおまえを守った。これからはおまえがお母さんを守るんだ。オレは朝日と刺し違える──と、そうみんなに公約したんだから、公約を守る」

あくまでも淡々と話すと、野村は静かに立ちあがった。辻、勇介の座る椅子の背後をまわり、洋服かけのある部屋の隅のほうへゆっくりと歩いていく。二丁拳銃は両手に握ったままであったが、その銃口は下に向けられていた。

朝日首脳たちはと言えば、その間中、寂として声もなく、まるで金縛りにあったように身動きひとつできなかった。恐怖感というのではなかった。いま、目の前で起きている出来事に対して、どうにも実感が伴わずにいたのだ。

激してもいなければ高ぶった様子もなく、万事淡々と落ち着き払った男の所作。その迫力に、ただただ威圧されているといってよかった。

「皇居はどちらですか?」

自分たちに向けられた野村の声に、朝日首脳たちは窓のほうを振り向いた。

野村は軽く頷くと、壁を背にして、薄いグレーの絨毯が敷かれた床に正座する。威儀を正したうえで、皇居のほうに向かって深々と一礼し、

「皇尊弥栄!」「皇尊弥栄!」「皇尊弥栄!」

と三回、声を張りあげた。続いて古澤に、

「オレの腹に日の丸巻いてあるから、中台にやってくれ」

と命じた。そのまま正座を解き、胡座を組むと、勇介に目を遣り、

「男が節義を全うするとはこういうことだ。おまえもお母さんの言うことをよく聞いて……」

激する感情を抑え、身じろぎもせず、父を見つめる勇介。

このときになって、ようやく朝日首脳の山本博昭が、勇気を振り絞るようにして、

「途中で申しわけありませんが」

と思い止まらせるべく声をかけたが、いかにもそのタイミングは間が抜けていた。

野村もこれを、

「うるさいぞ。男が命を賭けてる目の前で、俗っぽい話をするなよ」

と一蹴した。

両手に持った二丁拳銃を自分の両胸に押しつけたのはこの直後、時刻は午後零時四十五分だった。

野村は呼吸を整えると、「たあっ!」という裂帛の気合いもろとも二丁拳銃の引き金を同時に引いた。

「パーン!」二発の銃声が重なって、ひときわ大きな音が朝日新聞東京本社役員応接室に響きわたった。

野村が間髪を入れず、三発目を自分の左胸に放つ。

「パーン!」

それは朝日首脳を心底慄えあがらせる音に違いなかった。