ある夏の午後、ドイツに留学中の瀬部麟一郎と恋人クララの前に突如、奇妙な円盤艇が現れた。中にはポーリーンと名乗る美しき白人女性が一人。二千年後の世界から来たという彼女が語る未来では、日本人が「ヤプー」と呼ばれ、白人の家畜にされているというのだが……。「戦後最大の奇書」とも称される、沼正三の『家畜人ヤプー』。三島由紀夫、澁澤龍彦ら、そうそうたる小説家が絶賛したこの作品の冒頭部分をお届けします。

* * *

1 家畜調教問答

一九六×年の夏の午後、西独はヴィスバーデンに近いタウヌスの山腹のゆるやかな登山道を、騎馬で登ってゆく男女の二人連れがあった。上着が黒、ズボンが白の揃いの乗馬服装だが、馬術のほうでは前に立った女のほうが指導者格らしいことは、手綱の引き方、騎座の締め方だけからでも明らかに見てとれた。男のほうはつい遅れがちになる。その二頭の馬の、先になったり後になったりして走ってゆく見るからに軽快なグレイハウンド種の犬は、馬上の二人の、どちらかの飼犬に違いない。

「乗馬はどうも苦手だ。人間相手のスポーツのほうがいいや」

男が弱音を吐いた。浅黒い肌、黒眼にして黒髪、東洋人らしい。ちんまりした鼻、高い頬骨、典型的な蒙古型の容貌だったが、広い額が聡明な知性を表わし、総体的にも頼もしい印象を与える顔であった。

「貴方はまだ馬に遠慮してるところがあるのよ、それがいけないの。馬ってものは、一度増長させたら癖馬になってしまうのよ。こちらのほうが強くて偉いんだということを馬にのみ込ませるまでは、徹底的に責めつけなくちゃ……」

女は白人である。栗色の髪、茶色がかった目、そして、肌は白磁のように白い。それに肉の薄い鼻と引き締まった唇とが、やや面長な顔に適度なアクセントを与え、その雰囲気には、ある鋭敏さと冷酷さがないまざった不思議な魅力があった。胸の隆起も豊かである。

男はいった。

「そう思っていても、鞭や拍車を使うのが何だか可哀そうで、同情を感じちゃって……」

「馬に同情するのは調教には禁物よ」、赤革の細鞭をビュッと空鳴りさせながら、女が答えた。「だいたい、同情ってものは自分の同類に対して持つものよ。家畜に同情するなんておかしいわ」、女には、ピシッと定まった厳しさがあった。

「しかし、動物は愛護すべきものじゃないか……」

釈然としない男に対し、

「甘やかすことはいけないわ。家畜に対する貴方は甘すぎるわよ、あのタロだって……」と、女は馬の前後を駆ける犬を鞭でさしながら、「貴方が飼ってたときは、のら犬同然の芸なしで、主人を見守ることさえろくすっぽしなかったわ。妾が仕込んでからどれほど芸をおぼえたか。どれほど犬らしくなったか、今は妾の一挙一動に気を配って……」

「それは認めるよ。たしかに、君の前で芸をするときのタロは、おどおどしている、卑屈に見える」

「それが飼主に対する家畜本来のあり方でしょう。それを鞭で早く教えてやるのが、飼われる家畜のためでもあると思うの。妾の馬はどんなに気まぐれに鞭や拍車を使っても、反抗する心は毛ほども持たないわ。畏怖ってますます従順になる。タロにも鞭のこわさを教えこんで妾が専制君主だということをわからせたからこそ」、女は言い募った。「家畜にふさわしい卑屈さが身についたのよ」

「なんといわれても、実績があるから反論できないね。動物の扱いではとてもかなわない──君の前では僕は飼主失格だ」

面目なげに男が答えると、あまりそれが素直すぎたのに女は気がとがめ、自分の言い過ぎを後悔したのか今度は優しく、

「いいのよ、貴方にはジュウドーっていう特技があるんだから……」

ジュウドー? 男はどうやら日本人のようだ。そういえば、男が女に贈ったものらしい犬の名タロも、「太郎」という日本的な呼び名と通じるところがある。

階段の踊場のように、山道の途中に作られた樵小屋の広場、遠くに水の音が聞える静かな場所に来ると、二人は馬をつないだ。いかにも楽しげに寄り添い、いたわり合った。相思相愛の絆で強く結ばれている間柄であることが見てとれた。この二人が、今目前に迫りつつあった奇怪な運命について少しも予知しなかったとしても不思議ではない。幕は既に開き、二人は舞台に登場してしまっていたのだが。

2 ポーリーン・ジャンセン

同じころ、かつ千六百年ほど昔──といえばおかしく聞えるかもしれないが、とにかく同じころ、しかも千六百年も昔のことというしかない。

西暦三八〇年の中欧の空に、不思議な物体が懸っていた。

地上には、南へ南へと進む大部族の行列が見られた。金髪を長く肩までたらし、槍と楯を握った男たちが前後に、子供連れの女どもを中に守りながら草原を進んでいる。白皙長身のゲルマン族の、大移動の一齣に違いなかった。

「やっ、何だ、あれは?」

一人が天の一角を指さした。オレンジ色に輝く円盤状の物体に気づいたのだ。

「鳥ではない!」

「大神オーディンの遣わされたものではないか?」

「いや、日神フライの船、スキドブラドニルが飛んでいるのだろう!」

一行がようやく騒然となったころ、不思議な物体はいつか消えていた。

不思議な物体──宇宙帝国『イース』(EHS)の航時遊歩艇であったが──その操縦席にいたのは、イースの大貴族、ジャンセン侯爵家の嗣女として、またシリウス地区検事長として知られるポーリーンであった。彼女は望遠レンズから壁面に投射される地上の有様をながめながら、時々ボタンを押しては立体写真に撮影していた。地球三八〇号台諸球面の空間を遊弋しつつ、宇宙人類の遠い祖先であるゲルマン人の大移動の有様を実見していたのだった。

本国星にある本邸で、腰には貞操帯をつけて、彼女の帰りを待ちわびつつ絵を描いているであろう夫ロバートのことをなんとなく思い出したのは、こちらを指さして何かいっている大写しの顔がロバートそっくりの目鼻立ちをしているうえ、表われている畏怖の表情にも、ポーリーンが手ずから貞操帯に錠をかけてやったときの彼とよく似たものを見つけたからである(男が夫と称ばれ、貞操帯をかけられるという習慣は、イースの完全女権制度のためである。〔第二〇章7〕)。彼女は急に本国が恋しくなり、帰りたくなった。

でも、本国星へ帰るのはまだ二週間も先のことであった。ともかく、その日の遊航は切り上げることにしてポーリーンは、原球面で待っているであろう妹や兄(妹を兄より先にいうのは、これまたイースの女権制のゆえである)のことを思った。

高度一万メートル──今まで一つの所の風景と人物を示していた立体レーダーはみるみる遠景になって広大な地域を包み始め、やがて彩色立体地理模型のようになって中央の雄大な山脈群を示した。

時間軸に固定して作動する次元推進機の槓桿を零から未来に切り換え、機関を全速力にする。速度計の目盛りは時速六百年をさしている。六秒ごとに、一号ずつ球面を乗り越えてゆく。六秒が地上の一年に当るのだ。昼夜交替があまりに短いので昼間の明るい映像が持続してはいたが、山頂に積もる雪の線が冬と夏の両限界を六秒ごとに目まぐるしく往復して波打つ有様には、見慣れない者は目を見張るであろう。

しかし、航時遊歩艇では当り前のことであり、ポーリーンはそうした風景を見ることもなく、操縦席を離れてあとは自動操縦装置にすべてを任せ、自分はゆったりと長椅子に腰をおろし、前にうずくまる肉足台に足を載せ、精気煙草をくわえた。地球紀元三九七〇年の原球面まで、六時間は充分かかるだろう。

3 クララと麟一郎

一九六×号球面では、樵小屋の中で二人の話がはずんでいた。お互い、それぞれの指輪を薬指から抜き取り、彫り込まれた細字を見つめ合った。男のには二人の名前が、女のには少々大時代な誓いの言葉が彫られている。男は、自分の指に戻してシガレット・ケースを取り出しながら、女の持つ指輪をしげしげと見て、

「それを注文する前に両親には報告して──もちろん認めてくれてね、妹だって──百合枝というんだけど──大喜びさ」

「妹さんにお会いするの、楽しみにしててよ」

女は仕合せそうに微笑み返した。

「日本で披露するときは、日本風の儀式でやってみないか」

男はいいだした。

「日本風のは三三九度といってね、新郎・新婦の両方を示す二つの酒器から酒を注いで、それをお互い三口で飲むという象徴的な儀式をするんだ……」

「おもしろそうね、お願いするわ。……それから妾、フジヤマ登山したいの」

「よし、いっしょに登ろう、約束するよ」

「フジヤマっていえば、妾、『独訳日本伝説集』でね──」、女は男の祖国への関心を誇るかのように、珍しい本の名まで持ち出していった。

「こんな話を読んだわ。──天上界の女性が地上に降りて男性をからかうの。天皇はじめ日本の男性たちに難題を出して苦しめたあげく、誰にも身を許さずに天に戻ってしまう話よ」

「わかった、タケトリ物語だね」(『竹取物語』では、難題を出される男たちの中に天皇は含まれていない。独訳者の誤りというより、女の記憶違いであろう)

「あの中に、フジヤマが煙を吐いてるってあったけど……」

「今は休火山で、煙なんか吐かないよ」

「また火を噴かないかしら? 妾、煙を吐いてるフジヤマの頂上に立ってみたいわ」

「クララ、君も相当難題を出すね」

「妾、天上界に属する女性だからね……」

相愛の二人のこの楽しい冗談が、二十数時間後にはもう冗談ではなく、おのおの奇妙な立場でこのときの会話を思い返すことになろうとは、二人は夢にも知らない。

家畜人ヤプーの記事をもっと読む

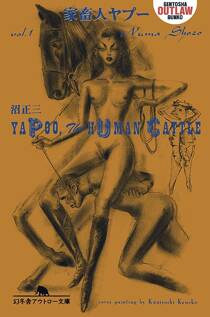

家畜人ヤプー

ある夏の午後、ドイツに留学中の瀬部麟一郎と恋人クララの前に突如、奇妙な円盤艇が現れた。中にはポーリーンと名乗る美しき白人女性が一人。二千年後の世界から来たという彼女が語る未来では、日本人が「ヤプー」と呼ばれ、白人の家畜にされているというのだが……。三島由紀夫、澁澤龍彦らが絶賛した「戦後最大の奇書」最終決定版。