ある夏の午後、ドイツに留学中の瀬部麟一郎と恋人クララの前に突如、奇妙な円盤艇が現れた。中にはポーリーンと名乗る美しき白人女性が一人。二千年後の世界から来たという彼女が語る未来では、日本人が「ヤプー」と呼ばれ、白人の家畜にされているというのだが……。「戦後最大の奇書」とも称される、沼正三の『家畜人ヤプー』。三島由紀夫、澁澤龍彦ら、そうそうたる小説家が絶賛したこの作品の冒頭部分をお届けします。

* * *

これで彼の運命が決ったのだ。原畜舎から出されるとき、彼は、若奥様の舌人形になると聞かされ、感涙にむせんだというが、工場の技師にとっては、感傷は無用だ。原ヤプーは舌人形作出の工作材料というにすぎない。

まず彼を去勢してから生体縮小機(第九章3)に掛けて二分の一の身長に変えた。次いで薬液に漬けて全身の毛を落した。歯を全部抜いて顎の骨を削る。若奥様ご注文のとおり、股をそれほど開かずに使用できるよう、顔の下半分を幅狭くせねばならないからである。口腔はただ舌の容器でさえあれば足りるのだ。その舌は男根舌でなくてはならぬ。造肉刺激剤によって発育させ、縮小前に切断したペニスから取った海綿体を移植する。伸長時に唇の外に出る部分、つまり若奥様の体内に挿入される部分として十九センチの長さが必要なのだ。さらに舌を使っているとき与えられる愛液を口腔外に決してこぼさないようにするため、唇の外側に吸盤質の、内側にスポンジ質の性質を与えねばならないが、これは人工皮膚癌の技術で容易に形成される。外見には唇が少しばかりふくれ上って見えるだけだ。そうしたうえで両唇を童貞膜で閉鎖してしまう。また眼球水晶体に加圧して、二十ジオプトリーぐらいに視力を減少さす。用途上、コードにつながれた範囲内での至近距離で、主人の下半身さえ見えれば充分だからである。読心家具には聴覚は不要だから鼓膜も除去した。鼻と耳とを削ぎ落したのは、頭部脱毛と同じねらいで、つまり、頭部全体を突起のない肌ざわりのよいものにして、若奥様ご使用の際、無用の不快感を与えないようにという技師の心づかいからである。肉足台は常に這っていて、起立の必要はないから両足首も切断した。ポーリーンの足形が工場に備えつけられている。それを背中に載せて、その形に合わせてあらかじめ厚味を増すよう肥肉注射しておいた背肉を剥ぎ取る。こうした一連の肉体処置が終ると今度は読心能付与である。前に説明した方法で、つまりポーリーンの小水(貴族のものは常に準備がある)が畜餌乳液に加えられて使用された……

こうして、つい十日前には人間らしい肉体と人並以上の知性の持主だった一匹のヤプーが、ジャンセン侯爵家若夫人専用の肉足台兼舌人形として生れ変り、テレパスの常で呼び名さえなしに、彼女に引き渡されたのであった。それが三週間ほど前だ。

以来彼は、旅のポーリーンの、昼は肉足台、夜は舌人形として使用されてきた。彼女の気持なら何でもわかってしまう彼にとって、その日のように主人の怒りを感じたことはなかった。

おどおどと縮こまる舌人形の気持はクララや麟一郎にはわからない。いや、それが何であるかも知らない。この背中の凹みはいったい何のためか? そもそもこの女は何者なのだ? このUFOはどこで造られたのだ?

英国か米国か、それともソ連か? それにしても女性が操縦するのでは秘密兵器らしくもないが──疑問は次々にわくのであったが、しかし、今さらのように自分の裸を気にした麟一郎は、立ち上る勇気もなく、坐ったまま女を振り仰いだ。女の視線は彼の後ろのクララに向けられている。

女の服は驚くべきものだった。ケープを背中にまとってはいるが、正面は上半身を海水着のようなものでおおっただけである。それが体に密着していて、まるで無縫の天衣と見えた。地の色は淡青だが、目の角度によって異なる隠微な七彩の幻光が内部から輝き出るのであった。

が、その妖しい美しさと相まって麟一郎を惑わせたのは、女のまばゆいばかりの脚線美であった。彼の眼前四十センチぐらいに踏み開いた双脚は、そのまま金色の産毛の光る二本の象牙にもたとえられよう。麟一郎は脳神経の惑乱するのを覚えた。その時、また犬の唸り声が聞えた。

「まだ少し痛いわ。ずいぶん強く叩いたのね」指輪の宝石を輝かせつつ、片手で頬をそっとさすりながら、ポーリーンは乗馬服の令嬢に微笑みかけた。「……でも平手打ちとは当意即妙ね。貴女に敬意を表するわ」

「いえ、あれは妾でなく、こちらの麟……瀬部氏が考えて……」

自分の手柄にされて、クララはあわてて麟一郎を指さした。

ヤプーに氏などの敬称を付けるはずがなく、名と姓と両方あるわけもない。後から考えれば不思議なくらいだが、瀬部氏などという変な呼び方を耳にしても、ポーリーンはまだ錯覚に気づかなかった。従畜としか思わず、「ま、このヤプーが──」と下目づかいに麟一郎のほうを見て、「なかなかの逸品じゃないの。妾に譲っていただけない? 仕込んで来年の従畜品評展に出してみたいわ。妾、シリウス大賞をねらってるの」

「あの、何か誤解なさっていらっしゃるようね……」

たまりかねてクララがいい出したが、駆引での断り文句を聞かされると取ったポーリーンはみなまでいわせず、「おや、妾としたことが、まだお名前も伺わない先から余計な口をきいちゃって、ご免なさい。お気持悪くなさらないで……」

「いえ、妾の申したのは、瀬部氏が……」

「立ち話も何だから、掛けましょうよ」

3 畜人犬

麟一郎の存在をまったく無視して、ポーリーンはクララにばかり話しかける。ヤプーという変な言葉を聞かされても、自分が下等な畜生と思われているとはまだ悟らない麟一郎は、その原因を自分の裸にあると考えた。

──淑女だから裸の男に話しかけられないでいるのだろう、クララも執り成しように困っているらしい、何とかせねばならない。第一、若い女二人が向い合って話している足元に、裸で坐ってるなんてほめられた図ではない。仕方がない、下手な英語でも、裸で飛び込まねばならなかった危急の経緯を説明して非礼を詫び、脱いで来た乗馬服を着に戻ろう──

そう思案しながら麟一郎が立ち上ろうとしたとき、後方に何か物音がして、獣でも飛び出した気配がした。「キャーッ」と魂消るようにクララがあげた悲鳴とポーリーンの「おやめ」という激しい命令とを同時に耳にした瞬間、彼は何者かに背中に飛びかかられた。とっさに上半身をひねったが右肩に咬みつかれ、高圧線に触れたような電撃を感じて全身が痙攣した。次の瞬間、目の前にあったあの美しい足が素早くおどって、そいつを右肩から蹴り退けた。と同時に、麟一郎は右の耳に激痛を感じた。彼女のサンダルの縁で、彼の耳の皮膚が切れたのだ。

「麟!」、真っ青になってクララが叫んだ。

「大丈夫よ、貴女」

ポーリーンは、相手が犬ぎらいなのだと思って安心させるようにいった。「人間には決して咬みつかないから」

「それはなんです? ──麟、何ともなくて?」

前半を英語で、後半は思わずドイツ語で、クララは別々の問いを早口でいった。犬(?)の姿が無気味で、咬まれそうで、麟一郎のそばに近寄りたくても寄れなかったのだ。

麟一郎はクララを安心させようとして振り向こうとしたが、全身がしびれ切って身動きできない。驚いて口を開こうとしたがだめだ。目の玉さえ自由に動かせなくなっていた。怪しむべし、メズサの首をながめた者のように、彼は腰を浮し上半身をひねった不安定な一瞬の姿勢のまま化石状態になってしまったのだ。そしてその耳からしたたった鮮血がポタリと床を赤く染めた。

奇怪な犬がノソリと這い出てポーリーンのほうに歩み寄った。彼女は犬を足で愛撫しつつ、驚くクララの様子を怪訝そうに見て、

「まあ、今流行の古石器時代人狩猟犬をご存じないの?」と、あきれたように答えた。その口調には、都会の洗練された女性が百姓娘の無知加減を軽蔑するような気味があった。

うつ向いた麟一郎の視野は限られていて、輝くようなポーリーンの双脚だけが見えていたのだが、そこへ不意に奇怪な犬の姿が視野の中へまぎれ込んできた。麟一郎は目を疑い、既に麻痺した全身のさらに凍るような恐怖を覚えた。その犬──これが犬といえるならだ──は、人間──それが人間といえるならだ──であった。

四肢と軀幹と頭部との釣合に、一見犬を連想させるものがあるのは確かだ。金属製の首輪を光らせ、後肢を踏んばって頭をもたげた姿態は大型種の犬を思わせた。しかし、その印象が細部によって裏切られる。後肢は前肢とあまり変らぬほど細く短くなっていて直立歩行に適しなくなっているが、明らかに人間の両脚の退化したものであった。前肢にも退化した五指を備えた掌部があり、脚部が短く、一見、四足獣らしい安定感と四這姿勢ながら獣らしい敏捷さがあるが、もともとは人間の四肢なのだ。体幹は筋張ってほっそりして贅肉がなく、腹部など極端に細く引き締まって、グレイハウンドの軽快さがある。さっき、円盤の下になったタロの姿そっくりといっていい。頭部のほかにはほとんど被毛のない、浅黒く日焼けした黄色の体、その背中には獣の爪にでもむしられたような傷痕や、鞭跡の条痕が残っていて、激しい使役と調教を雄弁に物語る。丸刈りの黒い頭髪、ジャンセン家の紋章である双頭の鷲を刺青した広い額、黒い瞳、低い鼻、いずれも麟一郎と同じ人種の顔を表わしている。鼻下にピンと左右に張ったカイゼル髭が妙に滑稽だし、その下の恐ろしく突き出した口唇と、それからはみ出した金属製の犬牙

とが人間の顔としての調和を破ってはいたが、ヒョットコ面が人間の顔である以上、この顔も人間の顔には違いない。

これがポーリーン・ジャンセンの愛犬ニューマだった。

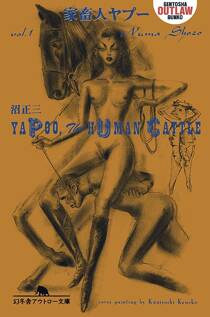

家畜人ヤプー

ある夏の午後、ドイツに留学中の瀬部麟一郎と恋人クララの前に突如、奇妙な円盤艇が現れた。中にはポーリーンと名乗る美しき白人女性が一人。二千年後の世界から来たという彼女が語る未来では、日本人が「ヤプー」と呼ばれ、白人の家畜にされているというのだが……。三島由紀夫、澁澤龍彦らが絶賛した「戦後最大の奇書」最終決定版。