理想の食事は、舌より、まず体が喜ぶ——。

喉が渇いたときに飲む水は心底おいしいけれど、渇きがおさまった後に同じ水を飲んでも、もうおいしいとは感じない。体が必要としていないからだ。すなわち「おいしい」とは本来、体という自然によりそい喜ばせてあげたときに生まれる感覚のこと。

しかし、ただおいしいだけでなく、この「体が喜ぶ料理」を作るのが案外難しいと著者は言う。

どうしたらそんな料理が作れるのか。そもそも料理とは何か――?

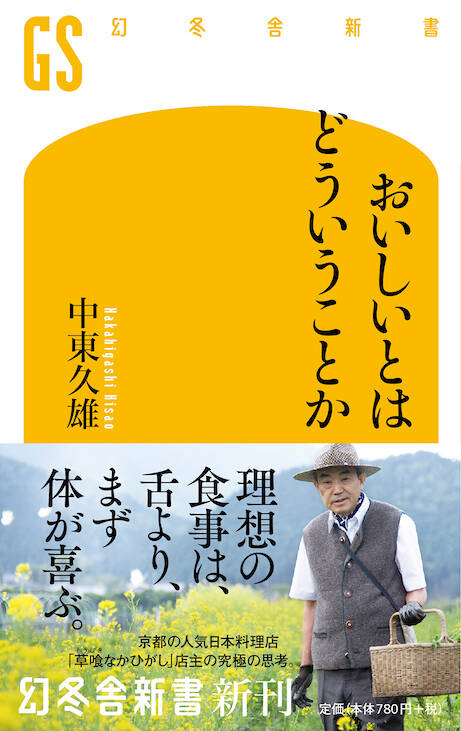

京都で最も予約がとれない日本料理店「草喰なかひがし」店主・中東久雄さんが、野山を馳せ巡りながら得た“食”にまつわる究極の哲学。

* * *

「ええ野菜だけ持って帰って料理したら、ええ料理ができるに決まってるやないか」

私の中で、いちばんの根本になっている出来事があります。

今から20年あまり前、この商売を始めた頃のことです。その頃、私はおいしい野菜を探して、あちこちの農家さん巡りをしていました。

ある休みの日、私は遠征して南丹市美山町の農家を訪ねました。銀閣寺のそばにある私の店から、車で1時間半ほどのところです。

その畑で、私は一人の老農夫と出会いました。歳の頃は70 過ぎ、太陽の光の下で長い年月仕事をしてきた証の深い皺が顔に刻まれ、指は見事なくらい節くれ立っていました。「料理屋をしている者ですが、ちょっと畑を見せてください」と私がお願いすると、そのご老人からこんなことを言われました。

「あんたら料理人は、生産者のとこへ来たらええ野菜があるやろ、安う買えるやろと思ってんねんやろけど、わしらは野菜を作ってるとちゃうのや。わしらは土作ってんのや」

作物を成長させるのは水と太陽だと、その方は言うのです。けれど、いい作物を育てるには、いい土を作らなければならない。農家の仕事は、そのいい土を作ること。そのために自分たちは大変な苦労をしているのに、料理人はその苦労を知らないだろう、と。

私は頷うなずくしかありませんでした。仰る通り、それまでそんなことは考えてもみませんでしたから。その方はさらに、こう続けました。

「でもな、畑を耕していい土作って、種を播いたら、それがみんな八百屋の店先に並んでいるような野菜になるわけやない。せっかくいい土を作っても、遅霜にあたったら全部駄目になる。一所懸命世話しても、収穫する頃になって台風が来たり、獣が来たりして荒らされることもある。その中でのこれや。あんたらええものだけ持って帰ったら、あとこれどないするねや。ええ野菜だけ持って帰って料理したら、ええ料理ができるに決まってるやないか。料理人なら、出来すぎたり、まだ未熟やったり、出来損なったり、そういう野菜こそ、どう料理すればええかを工夫すべきなんやないか。そういうことを考えるのがほんまの料理人ちゃうか」

ひと言ひと言が胸に響きました。私は「ごもっともです」と頭を下げ、いい野菜もそうでない野菜も全部もらって帰ってきました。

もう亡くなられてしまいましたけど、そのご老人の言葉がそれからの私の料理に対する考え方の土台になりました。

そもそも料理とはなにか?

料理人の性とでもいえばいいでしょうか、私たちは少しでも「いい野菜」「いい食材」を手に入れようとします。そのこと自体を悪いことだとは思いません。

料理人の腕だけで、おいしい料理を作れるわけではないからです。おいしい料理ができるかどうかは、食材の善し悪しにかかっています。ご老人がいみじくも言ったように「ええ野菜だけ持って帰ったら、ええ料理ができる」のですから。

いや、料理人の側からいわせてもらえば、「ええ野菜」さえあれば、必ず「ええ料理」が作れるわけではありません。駄目な料理はいくらでもある。この私も、長いことこの仕事をしているのに、いまだにお客さんの反応が気になります。

長年の修練のおかげで、そんな素振りは毛筋ほども見せませんけれど。実際には、皿に鯉こいを盛りつけたり、焼き台で目刺しをひっくり返したりしながらも、五感をピンと張りつめて、カウンターの向こうのお客さんたちの気配に一喜一憂しているのです。

お椀を飲み干したお客さんがほっとため息を漏らしたり、会話する声の端々に浮き浮きとした響きが混じるのに耳を澄ませ、ああどうやら今日もまずまずの仕事ができたようだと胸をなで下ろしているのです。

料理人ならそれはみんな一緒でしょう。どんなにいい食材を使ったところで、それはそうなのですから、できる限り良質の食材を探すのはあたりまえのことです。自分の目にかなう食材を探して、日本中の食の産地を回る料理人だっているのです。

他ならぬこの私がそうでした。京都の町中にだって、もちろんたくさんの八百屋さんがあるのに、わざわざ美山まで遠征したのも、少しでもいい野菜を探すため、ひいてはいい料理を作りたいと考えたからです。

それはその通りなのですが、そのせいで、私はもうひとつの大切なことをすっかり忘れていました。

それを、あのご老人に教えられたのです。

あたりまえの話ですが、野菜は工業製品ではありません。いや、どんなに最新鋭の 製造機械を備えた工場で作られた工業製品でさえも、一定の割合で「不良品」が出来ます。

まして太陽の光と水と土と、それから自然の摂理によって育つ野菜が、百貨店の地下食料品売場に並んでいるような「ええ野菜」ばかりであるわけはない。あれは、そういう野菜を選んでいるからあんなに見事なのです。

現代の農家の仕事は、作物を収穫したらそれで終わりではありません。収穫した作物を選別しなければならないからです。野菜は形や大きさで選別され、等級がつけられてはじめて市場に出されます。商品価値がないということで、出荷されない作物もあります。

丸々と太った、見るからにおいしそうな大根の陰には、やせていたり曲がっていたり割れたりした大根が必ずあるのです。あのご老人が言っていたように、ごく一部の作物がそうなるだけでなく、遅霜や台風のせいで、畑のほとんどの作物が出荷できなくなってしまうことさえあります。

そういうことを考えながら畑を見回してみると、食べられずに捨てられてしまっている野菜たちのなんとたくさんあることでしょう。

「ええ野菜」を必死で探していた私には、そういう「その他大勢」の野菜が目に入っていませんでした。

そんな私に、あのご老人は皮肉を言ったわけです。

ええ野菜を使えば、ええ料理ができるのはあたりまえのことや。いやしくも料理人を名乗るなら、あんたが見向きもしないそこの出来損ないの胡きゆ瓜うりをおいしく食べる方法を考えてみろ。

それが、ほんまの料理人というものじゃないのか、と。

ご老人の言葉は単に理にかなっていただけでなく、私の耳には哲学的な問いかけのようにも聞こえました。

「ほんまの料理人」とは、料理人としての本来の役割を果たす人という意味でしょう。

料理とはそもそもなんのためにあるのかと、あのご老人は私に言ったのだと思います。

我々はなんのために料理をするのか?

料理とはそもそもなんのためにあるのか?

これは簡単なようで、案外難しい問題です。

ものをおいしく食べるためでしょうか。

それだけでは答えがちょっと浅い気がします。

ものをおいしく食べるために、私たちは料理をする。

それは確かにそうなのですが、それではなぜ私たちはおいしいものを食べたいのか?

なぜ食べ物をおいしいと感じたり、おいしくないと感じたりするのか。おいしいとは、つまりどういうことか。

生理学的なことは専門外ですから、これはあくまでも素しろ人うと考えですが、おいしいというのは結局のところ、「それを食べなさい」とか「飲みなさい」という体の声のようなもんやないかと私は思います。

喉が渇いたときに飲む水は、ほんまに旨いもんです。けれど水をたっぷり飲んで喉の渇きがすっかりおさまった後にまた同じ水を飲んでも、もうさっきまでのようにおいしいとは感じません。もう体が水を必要としていないからです。

体が必要としているものを、私たちはおいしいと感じるわけです、本来は。

本来は、といったのは、時として体がそんなに必要としていなくても、私たちはなにかをおいしいと感じることがあるからです。お腹なかがいっぱいでも、デザートは別腹だとかいって、甘いものを食べすぎてしまうことはよくあります。

そういう「おいしい」もある。

その「おいしい」という感覚が、どういう仕組みで生まれるのか私にはよくわかりません。ただ、その感覚は本来の、自然なおいしさとは微妙に違うように思います。

料理を召し上がっていただいたお客さまから、「おいしかったよ」と言われるのは嬉しいものです。けれどその言葉にも増して、私にはもっと嬉しいお褒めの言葉があります。

「あなたの料理を食べると、なんだか元気が出る」とか、「体が喜んでいる」という意味のことを異口同音に仰る方が何人もいらっしゃるのです。

ご高齢のお客さまから「近頃食が細くなったのに、あなたの料理はなぜか全部しっかり食べられる」と言っていただくこともあります。

その言葉が、私にはなによりも嬉しい。

料理がお客さまの体という「自然」によりそうことができたときに、そういうお褒めの言葉をいただけるのだと思うからです。

手前味噌ではありますが、ただ「おいしい」だけの料理を作るよりも、この「体が喜んぶ」料理を作るのは、なかなかに難しいことなのです。

どうすればそういう料理が作れるのか?

それは、これから少しずつお話ししていくつもりです。ある意味で、これはそのことについて書いた本でもあるのですから。

この「体が喜ぶ」ということが、「おいしい」という感覚が生まれる源泉なのだろうと思います。

(次回は9月20日に更新予定です)