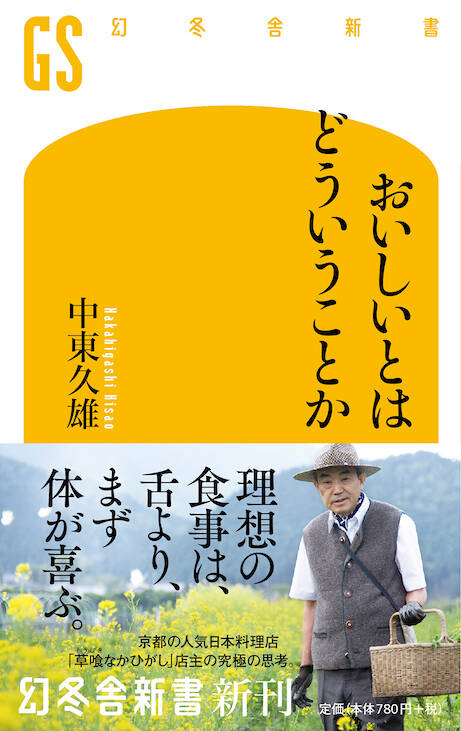

理想の食事は、舌より、まず体が喜ぶ——。

喉が渇いたときに飲む水は心底おいしいけれど、渇きがおさまった後に同じ水を飲んでも、もうおいしいとは感じない。体が必要としていないからだ。すなわち「おいしい」とは本来、体という自然によりそい喜ばせてあげたときに生まれる感覚のこと。

しかし、ただおいしいだけでなく、この「体が喜ぶ料理」を作るのが案外難しいと著者は言う。

どうしたらそんな料理が作れるのか。そもそも料理とは何か――?

京都で最も予約がとれない日本料理店「草喰なかひがし」店主・中東久雄さんが、野山を馳せ巡りながら得た“食”にまつわる究極の哲学。

* * *

霜にあたった大根の甘さを知る

近所の小学校で毎年、いわゆる食育のお手伝いをさせてもらっています。

この食育の授業で、私は夏休みが終わってから生徒たちに学校の花壇に種を播いてもらって、冬に収穫した野菜を食材に使うことにしています。

ところが一昨年は寒くて、大根が上手いこと育ってくれませんでした。いつもなら青々と繁った葉を大根の皮と一緒に炒めてきんぴらを作り、剥いた実は出汁で炊いて大根の煮物を作っていました。大根一本を、丸ごと食べようというわけです。

出汁の引き方も教えながら、これを2時間でやるのが私の授業なのですが、そういうわけで天候不順で、先生が「どうしましょう、こんなんしか出来ませんでした」と抱えてこられた大根はどれも小さくて、おまけに上の方が霜にあたって凍ってしまい、皮がずるずるに剥けてしまうような、葉もほとんどついていないものばかりでした。

出来損ないの大根では授業ができないのではないかと、先生は心配してくださったのだと思います。けれど、霜で大根がやられてしまったのも、また自然の営みです。これも自然のことだから仕方ないし、やりましょうと私は言いました。

正直私だって心配だったのですが、その小さな大根を、いつものように子どもたちにピーラーで皮を剥いて切ってもらって、炊きました。

鰹と昆布の話をして、出汁を教えるということで、この一番出汁で炊いたのですが、5分と経たないうちに煮上がってしまいました。

しかも、これがむちゃくちゃおいしかった。

子どもたちも口に入れて「甘ぁ」と、えらいおいしい大根やと口々に言うて、あの嬉しそうな顔は忘れられません。

これが普通なら、売り物にはならないということで、大根はすべて廃棄されていたでしょう。だから、もちろん市場でこんな大根は手に入りません。

いつもは出汁で炊く大根ですが、このときは出汁の力は必要ありませんでした。子どもたちも、出汁のことはなにも言わず、ただ大根の甘さに目を白黒させていました。野菜に力があれば、出汁はむしろ邪魔になる。出汁を使わなければいけないのは、野菜に味や香りが足りないときなのです。

霜にあたった大根が、身を守るために自ら甘くなったのでしょうか。怪我の功名ではありましたが、自然のものには案外そういうところがある。子どもたちも、大根の甘さに感激したようで、あれはまたとない食育の授業になりました。

あの子どもたちにとって、霜にあたった大根を食べるのは、はじめての経験だったに違いありません。はじめてなのに、子どもたちは素直にそのおいしさを理解した。

霜にあたった大根の自然の甘さを、彼らはおいしいと感じたのでしょう。

京都では味噌汁を作るとき、冬は甘い白味噌の分量を増やします。寒い季節には、体が自然に甘味を欲します。秋は山の獣たちが冬に備えて脂肪を蓄える時期です。その時期に35 第一章土を舐める山の木々は甘い果実を実らせます。獣はその果実を食べ、種をあちこちに運んで、植物たちの次の世代が育つ。持ちつ持たれつで、自然は上手くできているのです。

人の味の好みが季節によって変わるのも、この大きな自然界の営みと人がまだ切り離されていない証拠です。世の中がこんなに進んで、子どもたちまでが携帯電話で話をするようになっても、寒い季節になれば体は甘いものを欲するようになる。そして、自然はその季節になると、ちゃんと甘いものを用意するというわけです。

私が大原に通い、畑の野菜や野山の野草から教わったのはつまりそういうことでした。冬の硬い地面にへばりついたタンポポの葉、茎の出る前の土筆の穂、大根の種が芽吹いた肉厚のカイワレ、険しい断崖に実った岩梨……。私が自然の中から見つけてきたご馳走を口にしたお客さんたちは、そんなもの今まで食べたこともないのに、なんか食べたことのあるような、懐かしい味がすると仰います。

それはきっと人の心の奥底に刻まれた遠い味覚の記憶が教えてくれるのだと思います。

縄文の人々は、食べることが仕事だったはずです。食べ物は自然界から得られるものしかなかった。自然によりそうことが、生きることだったのです。

その時代の記憶が、自然のものを口にした瞬間、甦よみがえるのやと思います。

そういうものを食べたとき、人間は体の底から、生きていると感じます。

生きたもんを食べないと、駄目なんです。生きたものを食べていないと、ほんとうの生きる力は生まれない。だんだん自分がほんとうに生きているのかいないのか、わからなくなってしまうんやないか。そんな風に私は思うのです。

自然をおいしいと思う心

絵にしても、音楽にしても、自然に反するものは、長い時間の流れの中で淘汰されてしまいます。伝統として残っていくものには、しっかりとした芯が通っています。

料理だって同じです。

その芯は、結局のところ、人が自然とともに生きていた長い歳月に育まれたものです。遠い昔のことと思うかもしれませんが、何千年何万年という歳月を人はそうやって生きてきたのです。つい最近まで、そういう暮らしは続いていました。この私も、花背にいた子どもの頃はそれに近い暮らしをしていたのです。

何千年何万年という時の流れに比べたら、食が自然から離れてしまったここ数十年の年月などはほんの一瞬です。

忘れてしまったようでも、私たちの体の根っ子には自然との関わり合いの記憶がしっかりと生きている。

だから自然の中から摘んできた野草、それがたとえはじめて食べるものであっても、私たちはそれを懐かしい味と感じるんやと思います。

逆にいえば、それをおいしいと感じられるうちは、まだまだ人間も捨てたものではないということです。

それはどんなに文明が進歩しようと、人間がまだ心の底では自然を愛する心を失っていないということでしょうから。