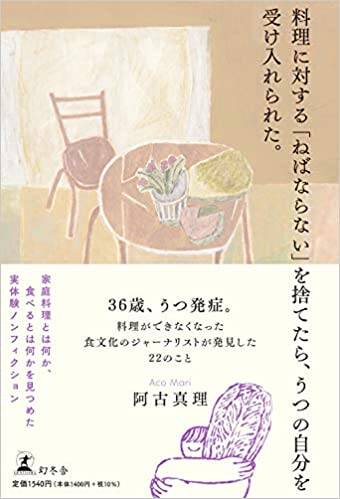

阿古真理さんの連載「料理ができない!うつ病が教えてくれた家事の意味」が1冊の本になりました。題して『料理に対する「ねばならない」を捨てたら、うつの自分を受け入れられた。』です。

作家、そして生活史研究家として精力的に活動している阿古さん。しかし、30代半ばにうつ病を発症しています。それまでは料理を特に苦もなく行っていたにも関わらず、まったくできなくなる事態に。料理は家事の中でも特にクリエイティブな作業。できなくなってはじめて、食材をそろえたり調理の段取りを整えたり、食材の使い回しを考えたりといったことが、とても高度な技能を要する点に気づいたといいます。

うつ闘病を通して、「食とは何か」「家庭料理とは何か」を発見していった阿古さんの体験的ノンフィクション。ぜひ試し読みください。

* * *

夫婦で友人たちと久しぶりに会った食事会。定食を何味にするか選ぶことを迫られた男性の友人が、脂汗をかいていた。夫と長年親しくしている彼は、私にとってうつの「後輩」である。「経験者の家族だから」と、彼は病気について何度も電話で夫に相談していた。私も一度、電話を替わって相談にのったことがある。彼がどんな風にしんどいのか、よくわかるし、自分なりの対策もある程度話せるからである。

彼がそのとき脂汗をかいた理由も、わかる。うつは、選ぶことができなくなる病気だからだ。選ぶということは、考えることであり、しかも、自分が何を欲しいのか決定を迫られる。考えるには、能動性が必要である。そしてこの場合、欲望も生み出さなければならない。それはうつの人にとって、大変なエネルギーを必要とするのである。

私は料理ができなかった頃も、ほかの家事はしていたと初回で書いた。しかし、選ぶことが不可欠な買いものは、難しかった。

あの頃は、よく商店街の八百屋で買いものをした。店は同年代のお兄ちゃんがやっていたので共通の話題も多く、よくお兄ちゃんと話し込んだ。私はヒマだったし、店へ行く昼過ぎには客がほとんどおらず、10分20分おしゃべりする余裕がお兄ちゃんにもあったのである。

これは少し回復してからの話だが、私はヒマに任せて、週に数時間店で働かせてもらっていた時期がある。食文化の研究を始めていて、人が何を買うのか知りたかったのである。すると、下町のおばちゃんたちは、いつも同じ材料で同じ料理をつくるらしいことがわかった。パターンが決まった生活を好み、たぶんレシピ本を買って研究したりしない。

だから、珍しい野菜は売れないので店に置いていない。でも、その店の野菜は安いのにおいしい。それまで使っていたスーパーでは、苦い大根に当たることがあったが、八百屋で買う大根には外れがない。

その店で買いものするきっかけも、素材がいいことだった。散歩で初めて通りかかった折、店員のおじさんから、アスパラガスをすすめられた。「これうまいよ。味つけなくたってうまいんだから」と言われて買ってみたところ、確かに塩ゆでだけで十分にうまみが感じられた。

そのおいしさは、何年も前の春先に札幌へ出張したとき、和食の店で出されたアスパラガス以来だった。それまで私は、グリーンアスパラガスを特においしいとは思っていなかった。しかし、札幌で食べたアスパラガスには旨味があって、さすが産地は違うと驚いた。その味に、東京の八百屋のものが負けていないのである。アスパラガスも鮮度と品質なのだ。そういうアスパラガスを買えるなら、とその店で買いものするようになったのである。

ただ、先の理由で品ぞろえがマンネリだ。春秋は多少バラエティがあるが、夏はトマトにナス、ピーマン、キュウリなど、冬は根菜類が中心。決まりきった食材しかないので、食卓に並ぶ料理もワンパターンになってしまう。もうちょっと目先の変わったものが欲しい、というのが不満ではあった。

ところが病気になると、そのマンネリの中ですら、野菜にいくつも種類があることが、高いハードルとなった。シシトウとピーマンのどちらを選べばいいのか。ナスは必要なのか。タマネギと長ネギと万能ネギの、どれを選べばいいのだろうか。

買いものは、料理工程の中でも高度な部類に入る。献立と家に残っている食材を考えながら、欲しい食材を決める。その日の天候、家族の体調や、前の日に何を食べたかなども配慮しなければならない。食材の良し悪しも見分けなければならない。そんな複雑さのためだろう。買いものが苦痛だ、という人は多い。そのときは料理していないので、献立は考えなくてもよかったが、それでも食材を選ぶのは大変だった。

「何を買ったらいいのか、わからない」と夫に泣きつくと、「定番を買えばいいねん。いつもと同じものを買ってくれば、その中で適当に何かつくるから」と言われる。「定番って」「タマネギとニンジンとジャガイモとか、キャベツや白菜」と言う。

それで半泣きになりながらも、それらの食材を買ってくる。いつも買っている、いつも食べている食材をとにかく買う。脂汗をかいても、パニックになった後でも、ふつうの状態のような顔をして、八百屋のお兄ちゃんとしゃべるうちに何となく落ち着いてくる。そうして買いものができた、ということが小さな達成感になる日もある。

そのうち、季節が変わって新しい食材が店頭に並ぶ。箱入りのマイタケが並ぶ。買うには高いがマツタケも並ぶ。栗がツヤツヤとザルに入っている。ああ秋になったんだなと思う。季節が進んで年末に近くなってくると、おがくずがついたユリ根のパックが並ぶ。金時ニンジンが登場する。東京の雑煮に使われる小松菜の値段が上がる前に買っておかなければ、と気がつく。キラキラと輝く黄色の柚子が並ぶ。

年が明ける。「白菜は根元の芯を切って、新聞紙でくるめば長持ちするよ」とお兄ちゃんに言われ、白菜を丸ごと買う。半分に割ってもらうときもある。夫は白菜を使った料理が得意だ。私は1人暮らしの頃、鍋ものかツナと煮る方法しか使い道を知らず、4分の1カットを使い切るのに苦労したが、夫は「白菜があったら何でも使える」と言い、味噌汁や炒めものにする。豆板醤で肉と一緒に炒めた白菜を食べると、刺激で体がしゃんとして、その後ホクホク温かくなる。

菜の花がカキ菜と交替する。カキ菜は関東の野菜で、埼玉県や北関東で栽培されている。お兄ちゃんは「おふくろがつくるお浸しがおいしくてさ。これ、好きなのよ」と、懐かしそうに言う。お兄ちゃんのお母さんは、ずいぶん前に亡くなったのだと言う。

私にとって懐かしいのは、ウスイエンドウだ。当時はその名前も知らなかった。八百屋には、薄緑色のさやに入ったウスイエンドウと、鮮やかな緑色のさやのグリンピースが並んでいる。「豆ご飯にするにはこっちだよね。でも、緑のさやのほうを使いたがるお客さんも多くてさ」とお兄ちゃんは言う。私が薄緑のさやのエンドウがおいしいと知っていたのは、少し前まで毎年義父から大量のウスイエンドウが送られていたからだ。

義父は長年、恩師から借りた畑で野菜をたくさんつくっていた。「俺が一人のときは何も送ってくれへんかったのに」と夫は言う。私は多忙な時期に限って送られてくる野菜に不満を言いながら、夫と一緒に段ボールいっぱいのウスイエンドウのさやをむく。それが実は関東で貴重な野菜とはつゆ知らず。でも、義父は私が病気になる前に、ガソリン代の高騰を理由に畑をやめてしまっていた。

今住んでいる町では、ウスイエンドウが手に入らない。たまにグリンピースで豆ご飯をつくってみるものの、コクがたりず柔らかさも足りないその豆では、あのご飯になじんでうまみがある豆ご飯をつくれない。関西人の春は、何はともあれ豆ご飯なのである。

季節を告げる食材にうながされ、旬の目新しさに惹かれて買いものする。そうして少しずつ選べるようになり、やがて料理ができるようになる時期がやってくる。

料理に対する「ねばならない」を捨てたら、うつの自分を受け入れられた。

うつ病になったら、料理がまったく出来なくなってしまったー。食をテーマに執筆活動を続ける著者が、闘病生活を経て感じた「料理」の大変さと特異性、そして「料理」によって心が救われていく過程を描いた実体験ノンフィクション。

- バックナンバー

-

- ひとは必ず、うつ病から立ち上がれる(香山...

- 「選ぶ」は、かなり難しい【再掲】

- 食い意地が生きる力を取り戻す【再掲】

- 36歳、うつ発症!【再掲】

- 料理は億劫であり、同時に楽しいものである...

- 料理は楽しいものだと思い出した日のこと

- 家事分担は「量」だけでは語れない

- 料理研究家・辰巳浜子さんの本から学んだ料...

- 「底つき」の馬鹿力

- 二つの震災とうつ

- うつと自分を切り離して考えるようになって...

- 外食の効能について考える

- 料理情報の波に溺れて病まないために

- 「ていねいな暮らし」になぜ私たちは愛憎を...

- 生まれてはじめて「生きてて良かった!」と...

- なぜ日本のキッチンはやる気を奪うのか

- 鍋を食べ終えるために床に寝転ぶ。

- しんどいときは一汁一菜に頼ってきた

- ワンパターン献立に救われる

- 「献立を考える」は何故ハードルが高いのか

- もっと見る