「無気力だって立派な生存戦略なんですよ」。ある日、

連載初回の今回は、ひねくれつつも大成功をおさめた古生物の話。すごく有名なあの生き物です。

* * *

【ひねくれる(捻くれる)】

・性質・考え方・状態が素直でなくなる。

・ねじける。

(岩波書店『広辞苑第七版』より抜粋)

あなたの周囲にも、「ひねくれた人」がいるのではないだろうか。

さまざまなことを素直に受け取らない。褒めたとしても喜ばず、褒められたことを疑ってしまう。みんなで何かを進めようとすると、その“進路”が一人だけ明後日の方向を向いている。しかもそれを悪びれない。

自分は自分。まわりとはちがう。協調性が低く、ときに相手を見下したり、あるいは妙に自己評価が低かったりする。

でも、ひねくれたこと自体が、必ずしもマイナスに働くとは限らない。独創的な発想、ネガティブな視点からくる客観性など、ひねくれ者ならではの活躍の場もあるはずだ。

生命の歴史においては、“ひねくれ者”を多数輩出し、繁栄を勝ち取ったグループがある。

そのグループの名前は、おそらく古生物に詳しくない人でも知っている。

「アンモナイト類」である。

初めはまっすぐだったが……

「アンモナイト」という言葉は、「恐竜」「三葉虫」と並んで多くの人に知られていることだろう。そして、多くの人がイメージするアンモナイトとは、おそらく次のような姿にちがいない。

すなわち、殻がぐるぐると螺旋を巻いている姿。カタツムリの殻をより扁平にしたような姿。より専門的に書けば、平面螺旋状に殻が巻き、外側の殻と内側の殻がぴったりとくっついている姿。……そんな姿を思い浮かべるのではないだろうか。

たしかにそんな姿のアンモナイトは、このグループの“主力”となっている。しかし、実はほかにもさまざまな姿をもつアンモナイトが存在した。

そもそも「アンモナイト」とは一つの種を指すわけではなく、「アンモナイト類」というグループを指す言葉である。アンモナイト類は、頭足類に分類されるグループで、恐竜たちとともに今から約6600万年前の中生代白亜紀末に絶滅した。恐竜時代の海のイラストを描くと、必ず登場する“名脇役”といえる。

頭足類ということは、タコ類やイカ類、オウムガイ類と近縁ということである。タコやイカと聞くと「ん?」と思うかもしれないけれど、オウムガイであれば「さもありなん」と思っていただけるだろう。

なお、カタツムリの殻や巻貝の殻と、頭足類であるオウムガイ類やアンモナイト類の殻には決定的なちがいがある。

カタツムリや巻貝の殻は、殻の入り口から奥までとくに遮るものがなく、つながっている(お節料理でおなじみのバイ貝を思い出していただくといいかもしれない)。

一方、オウムガイ類やアンモナイト類の殻の内部にはいくつもの隔壁があり、入り口と奥はつながっていないのだ。オウムガイ類やアンモナイト類の脳や内臓などの軟組織は、「住房」と呼ばれる殻の入り口から近い空間におさまっているのである。

オウムガイ類やアンモナイト類において、隔壁で分けられた空間を「気室」と呼ぶ。各気室を貫通する細いチューブが存在し、そのチューブを通じて、各気室に体液を送り込んだり、排出したりすることができる。これによって、気室の液体量を調整し、浮力を調整する。それがオウムガイ類やアンモナイト類などの浮力調整システムだ。現代の潜水艦と同じしくみである。

閑話休題。

アンモナイト類は、その近縁グループとともに「アンモノイド類」というより広いグループに属している。アンモノイド類はオウムガイの仲間(オウムガイ類)より進化したとされる。

平面螺旋状の形がよく知られているアンモナイト類だけれども、その祖先のアンモノイド類が登場したとき、殻は円錐形……つまり、まっすぐだった。

まっすぐな殻で始まったアンモノイド類は、時代を追うにつれて殻を弓なりにし、先端を巻き込むようにして丸みを帯び、そして平面螺旋状になり、やがて外側の殻と内側の殻がぴったりとくっついて、よく知られる形へと進化したのである。アンモノイド類に起きたこの変化は、古生代デボン紀という約4億1900万年前から約3億5900万年前までの期間に起きた。

なぜ、まっすぐの殻が丸まったのだろうか?

チューリッヒ大学古生物学博物館(スイス)のクリスティアン・クルッグとフンボルト博物館(ドイツ)のディエター・コーンが2004年に発表した研究によると、殻がまっすぐな種よりも、丸まった種の方が速く泳ぐことができたそうである。

ひねくれても大成功

平面螺旋状にぴったりと巻く殻を“手に入れた”アンモノイド類はその後大いに繁栄し、1万種を超す多様性をみせることになる。

驚くべきは、その“タフさ”だ。約3億7200万年前の古生代デボン紀後期、約2億5200万年前の古生代ペルム紀末、約2億100万年前の中生代三畳紀末にそれぞれ発生した合計3回の大規模な大量絶滅事件を乗り越えているのだ。大量絶滅事件の都度、大打撃を受けたけれども、命脈をしっかりと残し、そして不死鳥のごとく“復活”し、再び多様化を遂げている。彼らの歴史の中で乗り越えられなかった大規模な大量絶滅事件は、約6600万年前の白亜紀末に起きたものだけだ。

アンモナイト類は、三畳紀になってアンモノイド類の中の一つのグループとして登場し、約2億100万年前に中生代ジュラ紀が始まると、いっきに繁栄の道をたどるようになる。このグループは、三畳紀末の大量絶滅事件を生き残った唯一のアンモノイド類だった。

多様化が進む中で、アンモナイト類にはちょっと変わった種類が登場する。祖先が手にした「平面螺旋状にぴったりと巻く殻」を“ほどいた種”が登場したのだ。

こうしたアンモナイト類は、「異常巻きアンモナイト」と呼ばれている。

この「異常巻き」という言葉が、少しややこしい。「異常」とはいっても、これは遺伝的異常や、病的異常、進化上の異常を指した言葉ではない。もしもこうした異常であるならば、「種」として認識されるほどの個体数が化石として残らない。しかし、異常巻きアンモナイトは、各種かなりの個体数が発見されている。「異常巻きアンモナイト」の「異常」とは、あくまでも「平面螺旋状にぴったりと巻く殻」をもたない、というだけの意味なのだ。ちなみに、「平面螺旋状にぴったりと巻く殻」をもつアンモナイト類は、「正常巻きアンモナイト」と呼ばれる。

異常巻きアンモナイトには、祖先がそうであったようにまっすぐな殻をもつ種や、まっすぐに伸びながらも180度ターンを繰り返した種、最外周だけが巻く方向を変えた種、サザエにそっくりな形の殻をもつ種など、実に多様な形が確認されている。

異常巻きアンモナイトは、とくに白亜紀になって世界各地の海で繁栄した。とりわけ、太平洋北西部では栄えたようで、北海道からはその化石が多産する。筆者の学生時代の経験からいえば、化石採集の許可と、一定の経験と、多少の幸運があれば、「異常巻きアンモナイトの化石をみつけよう」ととくに思わなくても、その化石をみつけることができる。

そんな異常巻きアンモナイトの中から、「ユーボストリコセラス(Eubostrychoceras)」を紹介しておこう。

ユーボストリコセラスは、まるでバネのような形状の殻をもつアンモナイト類だ。「バネのような」というよりは、「車のサスペンションのような」と書いた方がニュアンスは近いかもしれない。殻が螺旋を巻きながら垂れ下がるような形をしている。

螺旋の直径は5センチメートル前後、全体の高さは10センチメートルほどのものが多い。「ユーボストリコセラス」の名前をもつよく似た種は複数報告され、その化石は世界中から発見されている。このうち、「ユーボストリコセラス・ジャポニクム(Eubostrychoceras japonicum)」という種は、北海道から化石が多産することで知られる約9000万年前(白亜紀後期)のアンモナイトである。

ひねくれ者、極まる

ユーボストリコセラスの“ひねくれ方”はなかなかのものだ。しかし、異常巻きアンモナイトの中には、そんなユーボストリコセラスが可愛く見えるような“弩級のひねくれっぷり”をみせる種も存在した。

その名は「ニッポニテス・ミラビリス(Nipponites mirabilis)」。

「ites」はラテン語で「石」を意味する。すなわち、「ニッポニテス(Nipponites)」という名は、「日本の化石」ということになる。1904年に命名されたアンモナイト類で、その化石は北海道で産出し、文字通り日本を代表する化石として世界に知られ、日本古生物学会のシンボルマークとなっている。2018年からは、ニッポニテスが報告された10月15日を「化石の日」として、化石に親しむ記念日にしているほどだ。

そして、「ニッポニテス・ミラビリス」の「ミラビリス(mirabilis)」は、ラテン語で「驚くべき」や「不可思議な」という意味である。この単語こそが、ニッポニテスの特徴を端的に表している。

ニッポニテスの殻は、言葉で表現することが難しいほどに、“ひねくれまくって”いるのだ。

ニッポニテスの殻の巻き方に関する表現に「ヘビが複雑にとぐろを巻いたような」というものがある。垂直方向、水平方向、さまざまな方向にねじれながらターンを繰り返し、中心ほど殻の直径は細く、外側ほど殻は太くなっている。さまざまな方向にターンを繰り返す割にはコンパクトにまとまっていて、そのサイズは、大人の拳ほど。これぞ「異常巻き」という風体をしている。

もっとも、この巻き方には規則性がある。愛媛大学の岡本隆によって、1980年代にすでにその規則性が解き明かされている。

ニッポニテスに限らず、すべてのアンモナイト類は中心から外側に向かって殻を成長させていく。このとき使われる要素は、「曲がる」「よじれる」「太る」の三つだけ。この要素を組み合わせながら、アンモナイト類は大きくなる。ニッポニテスも例外ではなく、巻く方向を規則的に変えながら成長しているだけなのだ。「ニッポニテスの巻き方は、三角関数で表現できる」と書くと、理系の方には「なるほど、規則性か」と察してもらえるかもしれない。

ニッポニテスは、他の異常巻きアンモナイトの追随を許さないほどの“ひねくれっぷり”をみせるけれども、実は先ほどのユーボストリコセラス・ジャポニクムと祖先・子孫の関係にある。

岡本がコンピューターシミュレーションでニッポニテスの殻の巻き方を解析したところ、ニッポニテスの殻をつくるパラメーターを少し変えただけで、ユーボストリコセラスの殻ができることが示されたのだ。

言い換えれば、ニッポニテスの遺伝子が“ちょっと変わる”だけで、ユーボストリコセラスとなるのである。

化石の産出状況をみると、ニッポニテスとユーボストリコセラスの化石は同じ地域で発見されており、ユーボストリコセラスがニッポニテスよりもやや古い。そのため、ユーボストリコセラスが祖先であり、ニッポニテスがその子孫であるとみられている。

つまり、“ひねくれの極み”ともいえるようなニッポニテスであっても、他のアンモナイトから続く進化の系譜にしっかりと乗るというわけだ。

本書ならではの視点で、次のように言い換えることもできる。

ひねくれ者も、そのきっかけはわずかな変化だったのだ。

なお、さすがは「日本の化石」というべきで、ニッポニテスの化石は、東京・上野の国立科学博物館をはじめ、各地の博物館に展示されている。筆者のおすすめは、産地にほど近い三笠市立博物館。「アンモナイトの博物館」として知られるこの博物館には、ニッポニテスやユーボストリコセラスだけではなく、さまざまな異常巻きアンモナイトの化石が展示されており(もちろん、正常巻きアンモナイトも多数展示)、ほどよいマニアックさのある解説も用意されている。

ひねくれるから滅ぶ、わけじゃない

“ひねくれの極み”ともいえるようなニッポニテスを見て、そこに「進化の袋小路」を感じるとしたら、それは明らかな誤りだ。

ひねくれ者であっても、彼らは一定以上の繁栄を勝ち得ていたのである。

その証拠の一つは、「化石がみつかる」という事実だ。

生物が死んで、化石となる確率は極めて低い。ニッポニテスのような動物の場合、肉食性の大型海棲動物に襲われてしまえば、化石として残ることはない。死んだのちも、大小の動物に死骸を荒らされてしまえば、化石として残らない。

化石として遺骸が残るためには、動物に食べられず、荒らされず、そしてさまざまな自然現象による破壊も乗り越えなければならない。かなりの“幸運”が必要なのである。

つまり、基本的には確率の話である。繁栄し、数が多くなければ、化石として残りにくい。

そしてニッポニテスの化石は、産地では豊富にみつかっている。大学・大学院時代に、その産地で地質調査と化石採集をしていた筆者の感覚としては、たしかにニッポニテスの化石をみつけることは難しいが、他種と比較して極めてみつけにくい、というわけではない。筆者自身は調査中にみつけることはできなかったけれども、みつけたことがあるという研究者や愛好家を何人も知っている(むしろ難しいのは、発見したのちに岩石から化石を掘り出すクリーニング作業の方で、ニッポニテスのような複雑な形状をまるっと掘り出すには職人級の技術が必要となる)。

多数の化石が発見されているという事実こそが、ニッポニテスが「ざんねんな失敗作」ではなかったことを明瞭に物語っている。

“ひねくれ者”だって、なめてはいけない。彼らは繁栄するだけの理由があった。ただし、その理由を現時点の科学で明瞭に答えを出せていないだけだ。ニッポニテスそのものよりも、今後の研究の進展にかかっているといえる。今後の研究次第で、解き明かされる日も来るにちがいない。

* * *

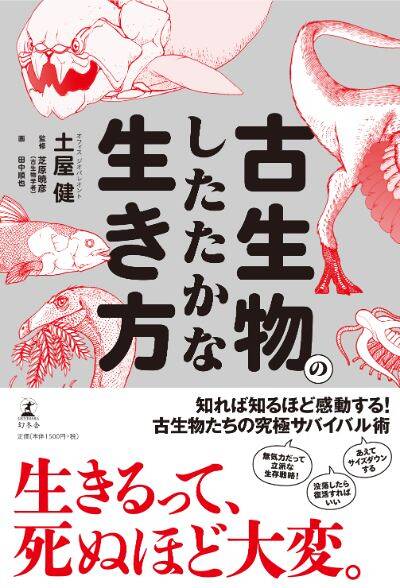

『古生物のしたたかな生き方』では90種類以上の古生物を紹介しています。そのどれもが「そういう生き方&考え方もあるか……」と思わず参考にしたくなるものばかり。次回は、「夢中」になってしまったばかりに悲しい結末を迎えた古生物をご紹介します。