どんな作家にもデビュー作がある。

それが華々しいときもあれば、静かな船出であることもある。

いずれにせよ、みな、書き出し、書き終え、世に問いたい、と願ったのだ――。

<今回の執筆者>

西澤保彦(にしざわ・やすひこ)

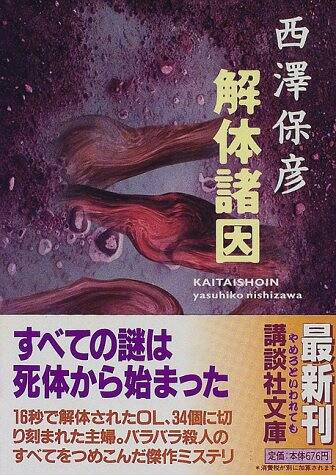

一九六〇年、高知県生まれ。米エカード大学創作法専修卒業。高知大学助手を経て九五年、トリックの限りを尽くした本格ミステリ『解体諸因』で衝撃デビュー。以後、本格ミステリを中心に続々と話題作を発表する。代表作に『七回死んだ男』『依存』『収穫祭』『腕貫探偵』などがある。

ボツにしてくれたのは優しさだった

一九九五年一月に刊行された拙著『解体諸因』(講談社文庫)は、いま読み返すと活字にしてもらえたのはなにかのまちがいだったとしか思えないような、できればなかったことにしたい黒歴史だが、これが西澤保彦の職業作家デビュー作であるという事実をいまさら変えられるはずもない。

生存中のみならず死後に及ぶまで経歴の筆頭項目に背負っていかざるを得ない同作へのツッコミどころは枚挙に暇がないが、なかでも主役端役を問わず登場人物たちのキャラクター造形の拙さには我ながら眼を覆う他ない。レギュラー陣に関しては執筆時点でシリーズ化を前提としていなかったと言い訳したいところだが、かなり苦しい。デビュー二十五周年の二〇二〇年を迎えてもなお根本的に解決されていない、筆力の問題がそこに横たわっているからだ。

それを痛感させられたのは一昨年、二〇一八年。仕事場の収納を整理していたら、ワープロ専用機で打ってプリントアウトした、古い原稿が出てきた。『血吻の夜会』という、四百字詰めで五〇〇枚超の長編作品で、前述の『解体諸因』刊行前後に講談社からの第二作目を準備していた際、当時のノベルス担当部長だった故・宇山秀雄氏に送った数本の習作のうちのひとつだ。

ここから先は会員限定のコンテンツです

- 無料!

- 今すぐ会員登録して続きを読む

- 会員の方はログインして続きをお楽しみください ログイン