『エンド・オブ・ライフ』の本屋大賞「ノンフィクション本大賞」受賞をお祝いして、5月に掲載された、佐々涼子さんと南杏子さんの対談を再掲します。

✳︎ ✳︎ ✳︎

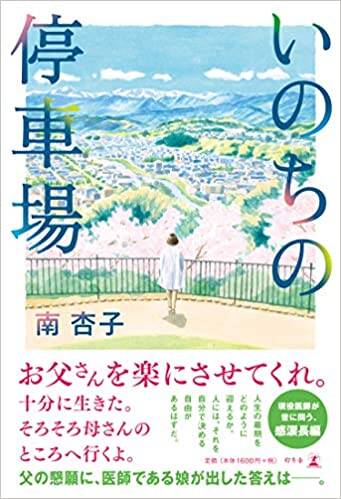

2016年、終末期の在宅医療をテーマにした小説『サイレント・ブレス』でデビューを飾った現役医師・南杏子さん。それから3年半、新作『いのちの停車場』では、ふたたび在宅医療を扱いながら安楽死問題にも深く切り込み、一段上のステージへと到達している。

そんな『いのちの停車場』からさかのぼること3ヶ月前、ノンフィクション作家・佐々涼子さんの『エンド・オブ・ライフ』が刊行された。在宅医療の現場、自ら癌を患った看護師が死に向き合う姿を描いた同作は、人生の幕引きを考える一冊として大きな話題を呼んでいる。

フィクションとノンフィクションという違いはあれど、奇しくも同時期に「命の閉じ方」を考える作品を発表した南さんと佐々さん。おふたりに、作品に込めた思い、終末期医療や安楽死に対する考えについて語り合っていただいた。

患者さんから教えられたことを作品に込めて

南 『エンド・オブ・ライフ』は、ノンフィクションだけあって事実の力強さにあふれていますね。鳥肌が立つような感動がありましたし、これからの終末期医療に向けたヒントもたくさん詰まっていました。「読ませていただき、ありがとう」という気持ちになりました。

佐々 多くの方に取材させていただきましたが、書けることと書けないことがあって。どの事実を拾うべきか悩みましたが、最終的に「こんなふうに生きることもできるんだ」ということはお話しできたような気がします。ただ、実際の話なので人によっては読むのがつらいという方もいると思うんです。その点、南先生の『いのちの停車場』は小説なので、ゆっくりと受容できますよね。栄養のある優しい食べ物を味わうように、お子さんからお年寄りまでじっくり考えながら読んでいただける作品だと思いました。私には小説を書く筋力が備わっていませんが、「小説はうらやましいな」と思いましたね(笑)。

南 私は逆に、ノンフィクションは書けそうにありません。妄想は得意なのですが、事実に限られてしまうときゅうくつで。今回の『いのちの停車場』も、完全にフィクションです。

佐々 フィクションでありながら、南さんが医師として経験されたことの一端を垣間見たような気がしました。それにしても、小説とノンフィクションという違いはありますが、奇跡的なシンクロですよね。「この星で、同じ時期に同じようなことを書いている方がいた!」とゾクゾクしました。現役医師である南さんにとって、「書く」とはどういうことですか?

南 患者さんからいただいた言葉や経験を、自分の中だけにしまっておくのはもったいないなと思って。「この言葉に救われる方はたくさんいるだろうな」と感じた言葉を残すためにも、そこに向けて書きたくなるんです。

佐々 私も在宅医療の診療所を取材し、患者さんから多くのことを教わりました。やっぱり患者さんに教わることは、とても大きいんですね。

終末期の患者さんには、「介護」と「生活」も必要

佐々 南さんご自身が、在宅医療に携わることはあるのでしょうか。

南 研修医の頃、数ヶ月経験した程度です。ただ、現在の勤務先は、自宅で暮らしていた患者さんを受け入れる終の住処のような病院です。直前まで自宅で治療を受けていた方が多いため、その様子を見聞きする機会もあります。そうした経験に取材を加えて小説を創作しています。

佐々 在宅医療をテーマにした背景には、時代の必然性があったのではないかと思います。なぜこのテーマを選んだのでしょう。

南 終末期医療を受けようにも、病院では治療のプロセスが決まっていて個人の考えを主張しにくいんですよね。でも、長く自宅で暮らしていれば、その人にとって大切なもの、積み重ねた思い出がたくさんあるはず。そこをバッサリ切り捨てるのではなく、「なんとか自宅で過ごせるような医療を行いましょう」というスタンスがあってもいいのではないかと思ったんです。

佐々 救急医療とは真逆のベクトルですよね。

南 救急医療は「何が何でも命を救う」というスタンスです。でも、90歳を超えて人生の終わりが近づいてきて、徐々に食べる量も減ってきて、身体も動かなくなって……という方々を心地よく支えるのも大切なこと。終末期医療は既存の急性期医療の延長ではなく、新しいジャンルではないかと思います。

佐々『いのちの停車場』も、最初は在宅医療の医師がヒーローのように活躍する小説を想像していたんです。でも、どちらかと言うと医療から手を引いていく。そこには手を貸したいのに貸せないという医師のジレンマもあるのではないかと思いました。

南「やりたいのにやれない」わけではなく、「この人には、この医療行為を行う必要がない」と見極めるのが終末期医療の医師だと思うんですね。『エンド・オブ・ライフ』にも書かれていましたが、やりたいことを引き出し、積極的に手助けするのも終末期医療。人生の終わりに近づいているのですから、「体に悪いから食べちゃダメ」ではなく「どうやったら好きなものを食べられるか」をサポートするための医療。そう考えると、終末期医療ってワクワクするじゃないですか。

佐々 その一方で、在宅医療には難しさもありますよね。私の母も実家で介護していましたが、その経験を振り返っても「在宅医療って素晴らしい」と手放しで勧められなくて。取材でもさまざまな家庭を見てきましたが、それぞれ負担も悩みも違い、ひとまとめにはできないと思いました。

南 確かに、在宅医療はひとりの家族に負担がかかりすぎるという面もあります。佐々さんも、作中で「家族愛という言葉で、何かを抱え込んだり、縛られたりする人はこれからもっと増えていくことだろう」と考察していましたよね。まさにその通りだと思います。

佐々 私の実家では、父が献身的に介護をしていました。それでも、家族だけでは至らないところが多々あるんですね。そこを医師にサポートしてもらうことが大事だと思いました。しかも医師ひとりではなく、看護師やヘルパー、ケアマネージャーも含めたチーム医療で支え合ってほしい。患者や家族の人となりまで支える、医療行為+αが必要ではないかと思います。

南 おっしゃる通りです。医師ひとりでは、終末期医療を支えることはできません。終末期の患者さんには、「医療」だけではなく、「介護」と「生活」が必要なんですね。介護は、食事を軟らかくして食べさせたり、おむつを替えたり、お風呂に入れたりする行為。一方、生活面を支えるのは、楽しみや生きがいです。一緒に草花を育てたり、おしゃべりをしたり。ケアをする人が「あなたがいてくれて私も楽しい」というメッセージを送ると、うつむいて黙っていた方も話をしてくれるようになるんです。自分をリスペクトしてもらえる環境にいることは、その患者さんにとって薬よりも大切なことかもしれません。ただ、それらをすべて家族が引き受けるのは難しいですよね。無理があるなら、施設に入所すればいい。大変な介護はプロに任せ、家族は楽しい時間だけ一緒に過ごしてもらえたら、お互いに良いお別れにもつながっていくと思います。

佐々 同感です。「好きな時に施設に帰れるから、好きなだけ在宅で過ごしていいよ」となれば、家族も「それなら頑張れるところまで頑張ろうかな」となりますよね。

南『エンド・オブ・ライフ』に、退職した開業医の家に古い聴診器があったという胸に迫るエピソードがありましたよね。自宅で最期を迎えれば、その方は愛用の聴診器を見ながら心豊かに人生を閉じることができるはず。そこに、在宅医療の良さがあるのではないでしょうか。

佐々 これまで、患者は医師の言うことを聞くのが当たり前でした。でも、医師に対してもっとフラットに「残りの人生をこう過ごしたい」と相談できるようになったらいいですよね。『いのちの停車場』には、そのヒントがあるように感じました。

南 多くの方は、「お墓はどうしよう」と死後のことを考えるけれど、死ぬ前の生活、いわゆる終末期についてはほとんど考えていません。でも、「その時」は突然やってきます。例えば元気にひとり暮らしをしていた方が骨折や脳梗塞で動けなくなったり、肺炎を起こして寝込んでいるうちに足腰が立たなくなったり、と。事前に何も考えていないと、本人はもちろん、家族もパニックになります。小康状態を迎えて退院したら、施設に入りたいのか自宅で生きていきたいのか。聞きづらいかもしれませんが、元気なうちにどこで最期を迎えたいのかだけでも確認しておく、あるいは自分の希望を伝えておくことをお勧めします。

答えが出ない問題だからこそ、立ち止まって考えてほしい

南『エンド・オブ・ライフ』には、心身の不調から自殺を図る患者さんも登場します。生きる意味を問う彼に対し、ある看護師が「私たちは生きていていただきたいんですよ」と言いますよね。あの言葉には感銘を受けました。

佐々 なかなか言えない言葉ですよね。自分だったら、言葉を探してしまうのではないかと思いました。

南「死にたい」という患者さんに対し、「そんなこと言わずに頑張りましょうよ」と言い、ある意味流してしまうこともできます。でも、本当にそれでいいんでしょうか。安楽死のドキュメンタリー番組を見ていたら「死ぬ日を決めたら、そこまで頑張ろうと生きる意欲が湧いた」と話されている患者さんがいて、深く考えさせられました。

佐々 私は父の背中を見て育ちましたので絶対に安楽死という方法は取らないと思いますし、誰かが安楽死をすることについても実は受け入れがたいんです。これはもう私に染みついた価値観です。簡単には命をあきらめられないというのが、『エンジェルフライト』からの私の書く動機ですし、『エンド・オブ・ライフ』で森山さんとの会話の中で私が葛藤を抱える部分です。でも、それが絶対的な価値観であると押し付けることができるかと言われるとやはり迷うんです。「できる限り想像してみるんですが、それでも人の苦しみはわからない。『いのちの停車場』でも、積極的安楽死の問題に踏み込んでいましたよね。主人公の医師・咲和子は、積極的安楽死を望む父親を前にどんな行動を取るのか。衝撃的で、余韻の残る結末でした。

南 小説は読者への問いかけで終わらせましたが、私自身は医師として安楽死に手を貸すことはあり得ないと思っています。でも、積極的安楽死を求める声がある中で、知らん顔をするわけにはいきません。みんなが安楽死について考え、話題にすることで新たな議論も生まれるはず。だからこそ、じっくり考えたいと思いました。

佐々 難しい問題ですよね。

南 家族からすれば、身内が亡くなったら悲しい。でも、自分が寂しくなるのが嫌だからと言って、患者ひとりに苦しみを負わせ続けていいのか。答えの出ない問題です。

佐々 終末期医療について考えれば考えるほど、正解なんてないことがわかりました。だからこそ、「在宅医療は素晴らしい」「胃瘻は非人間的」という、個々の事情を無視した、一見正しい意見でまとめてしまうのは、怖いなと思っていて。安楽死についても、強い信念で死を求めているのか、「家族に迷惑をかけたくない」と思っているのか、情報に流されて「死を選ぼう」と思ってしまったのか、本当のところはわかりませんよね。人間は自分に対しても嘘をつきますし、絶えず揺れるもの。本音なんて自分にもわかりません。『いのちの停車場』の咲和子も、医師としての倫理、家族としての情があるので、父親に対して複雑な思いが入り混じっていたのではないかと思いました。

南 苦しんでいる患者さんや家族の思いが多くの方に伝わればいいなと思って書きました。

佐々 咲和子の選択については、みなさんに立ち止まって考えてもらいたいですよね。ひとりひとり、考えも全く違うと思います。

南 私自身、正解がひとつだとは思っていないんです。この小説が、終末期を考えていただくひとつのきっかけになればうれしいですね。いろいろな意見が跳ね返ってくることで、私自身の学びにもつながるのではないかと思っています。

「小説幻冬」2020年5月号より 構成/野本由起 撮影/有高唯之