「いつか書こうと思っていました」

現代社会の在りように強い危機感を抱きつつも、決して希望は捨てない―。

そんな中村文則は、最新長編『逃亡者』に何を託したのか。

新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言が発出された直後の4月9日、インタビューを行った。

異様な不安が社会を覆いつつある状況の中、その語りは静かな気迫に満ちていた。

(取材・文 瀧井朝世)

世の中がどんどん悪くなっていく今

この本を出すことには、意味がある

「世の中がどんどん悪くなるとは思っていたけれど、今回の新型コロナウイルスの影響で、その速度がさらに上がっていくと感じます。これからは、差別をする傾向や、責任を困窮する個人に転嫁する動きがますます強まっていくと思う。自分としては、タイミング的に今この本を世の中に出すことには、意味があると思っています」

新作『逃亡者』について、中村文則さんは「これまでの集大成的な作品になった」と言う。二〇一八年十月から二〇一九年九月まで新聞に連載された長篇である。

主人公はフリージャーナリストの山峰健次。第二次世界大戦で従軍した楽隊の男のトランペットを入手したことから、彼は追われる身となる。実はそのトランペットは日本軍の作戦を成功に導いた“悪魔の楽器”と呼ばれるもので、多くの団体や個人が求めている品なのだ。

「ドイツのケルン文学祭に行った時に周辺の国もまわったんですが、スイスの翻訳者と楽器が好きだという話をしていた時に、ふと“人を洗脳する楽器”というものが浮かんで。ハーメルンの笛吹き男の話を思い出して何か吹く楽器がいいなと思った時に、トランペットは戦争の合図にも使われるので象徴的だと思いました」

物語はそのケルンから始まる。ヴェトナム人の恋人をある事件で喪った山峰は人生に倦み、この街に流れ着いたのだ。そんな彼を訪ねてきたのは、謎めいた男、“B”。さらにはこの楽器を狙っている新興宗教団体の人間も現れ、山峰は逃げねばならなくなる。

「まあ、このタイトルでこの始まりだと、普通は逃げまくる話になりますよね。でも途中である意味観念して、主人公は過去と向き合うことになる。そこからまた……という話なんですけれども」

そう、中村さんの作品だけに、物理的なアクションだけで話が運ぶわけではない。逃亡のなかで、個人の内面や歴史も掘り下げられていき、その過程がまたスリリングなのだ。

山峰は出版社に勤務したのちにフリージャーナリストとなり、かつて戦争と経済をテーマにした本を出版。第二次世界大戦時の軍部と財閥の癒着などに触れ、戦争で利益を生み出す構図を批判するという、いわゆる「リベラル思想」に基づいた内容で評判になった。だが、読者からは感情的な感想が多く、“知りたくなかった”という人もいた。実はこれは、

「僕が『教団X』を出した時の反応ほぼそのまんまです。公正世界仮説的なものに沿って書かないと、そういうことになるんですよね」

公正世界仮説とは、作中にも出てくる言葉だ。

「心理学の用語です。人々は社会が公正で安全であると思いたい。なぜならそうでないと不安だから。だから、そうではないことが書かれていると“知りたくなかった”という感想になってしまう。それで別の理由をつけて批判したりもする。ただ、公正世界仮説的な考えが行き過ぎると、何があっても“お前が悪いからだ”という、個人批判の社会になってしまうんです。今、まさにそうなっていますよね。これから世の中はどんどんぎすぎすしていくと思いますよ」

では、公正世界仮説にとらわれず、世の中の真実を見ようと試みた山峰は、どういう人間なのか。

「聖人君子ではないですよね。ただ、自分が理想としている人間に近づこうとはしている。それでも社会に馴染めず外れてしまった人間なんです。そんな彼が逃亡者という特殊な存在になったことで、様々なことが発生していく、という物語になっています。最終的に希望に繋がればと思いながら書きました」

自分のルーツをたどると長崎にたどり着く。

だから、いつか長崎のことを書こうと思っていた

山峰は大きな喪失感を抱いている。ヴェトナムから来た留学生の恋人、アインが過酷な搾取にあった上、ある事件で亡くなってしまったのだ。二人の出会いからの経緯と、アインの遺した物語としてヴェトナムの歴史も紐解かれていく。

「最近の外国人の労働問題は書こうと思っていました。出身国はどこの国でもよかったんですが、作中にも書いたように、ヴェトナムの歴史を見ると、人々がすごく強国に歯向かってきたんですよね。それがすごくいいし、面白いなと思いました」

ただ、アインのルーツはさまざまな国を含み、遠い祖母のなかには、長崎でポルトガル人の男性と日本人の女性の間に生まれた女性もいるという。偶然にも、山峰自身のルーツもさかのぼると長崎で弾圧を受けていた潜伏キリシタンに行きあたる。逃れて長崎までやってきた山峰は、この土地の歴史とも向き合うことになる。

「僕は愛知県出身ですが、ルーツは長崎なんです。だからいつか書こうと思っていました。この新聞連載が始まる頃が、今なら書けるかなと思えるタイミングでした。長崎に関しては、潜伏キリシタンと原爆を書こうと。原爆のこととなるとよく広島が取り上げられますが、ある理由から、長崎について書く必要があると思いました。実際に取材にも行きました。跡地や祈念館をまわって、長崎の人たちの様々な想い、その総意のようなものを全体で感じておきたかったんです。そうでないと書けないと思いました。平和祈念像には感動しますね。いちばん好きなモニュメントかもしれません」

本当に存在しているかも分からない、

謎めいた人にしたかった

ヨーロッパからアジア、現在と過去を行き来しながら、山峰の逃亡は続くが、不気味な追手といえば、やはりどこか超人的な“B”である。中村作品には『教団X』の教祖、沢渡のように、悪を象徴するような人物がよく登場し、彼もその系譜かと思わせるが、

「今回の“B”の場合は、もっと得体のしれない感じを出しました。沢渡の時は、彼がなぜああいう人間になったのか、過去も全部書きましたが、今回はもっと本当に存在しているかも分からない、謎めいた人にしたかった。ただ、彼がよく喋るんですよ(笑)。連載から単行本にまとめる時に、実はかなり削りました」

たとえば、“B”は山峰を苦しめるために三つの選択肢を与えようとする。I は死、II は呪い、III は生まれ変わり。I は拷問の果てに殺すのだが、II の呪いとは「これから君が君の人生において幸福になった時に殺す」、III の生まれ変わりとは「君がこの世界において最もなりたくない存在」として「差別主義者になってもらう」という。なぜ山峰にとって「差別主義者」が最も厭う存在なのかは、彼の価値観のほかに個人的な理由もあり、なんとも残酷だ。

“B”のほかに強烈な存在感を残すのが、同じようにトランペットを狙う新興宗教、Q派の会の“リーダー”と呼ばれる男だ。彼は「差別主義者、排外主義者、弱者批判主義者、君達は何でも名前をつけるけど、彼らだって幸福になりたいだけなんだよ」と主張し、彼らのことも抱きしめる、と主張する。そんな“リーダー”を慕う者の中には、人生で辛酸をなめ続け、彼のもとでようやく心の安寧を得た人もいる。

「『教団X』では宗教を駄目なものとして書く側面が強かったのですが、今回はできるだけ寄り添おうとしました。僕は宗教が政治をゆがめていると知っていますが、だからといって一辺倒に宗教は駄目だ、と言うだけでは届かない層がある。そうやって人と人の断絶は進んでいく。だから、人生にものすごいダメージを受けた時、宗教にはまるのを否定できるのか、という部分を書きました。山峰に手紙を送る、信者となった労働者もそういう人ですが、彼のようなキャラクターはたぶん僕はこれまで書いてこなかった。でも、もちろん、人生が苦しくてしょうがないからいい、というわけではないことも書いています。ドストエフスキー的なポリフォニーを取り入れて、作者とは違う考えもあえて書き込み、闘わせるということをしたんです」

また、悪魔のトランペットの歴史を振り返ることで、第二次世界大戦中のフィリピンでの日本兵たちの過酷な状況、残酷な行為も見えてくる。

「今の時代は、明治と昭和初期の劣化コピーが流行っていて、第二次大戦の前と似ていると感じているんです。あの頃と今とが呼応している、と意識しながら書きました。従軍慰安婦のことなども、史実を書いています。あれも、知りたくなかったという人はいるんでしょうけれど、過去を直視しなければ改善も成長もない。ほかにも、日本軍の兵士たちは相当残酷なことをしてしまった。兵士にもいろんなタイプがいましたが、狂気までいかなくてもああいう死ぬか生きるか分からない状態で聖人君子でいられなかった人は多いと思う。それはつまり、兵士個人個人が悪いというより、戦争そのものがいけないという側面がある。もの凄く過酷でしたから」

社会問題に対する視点に

グラデーションを持たせたかった

手紙や手記など形式を変えながら、さまざまな角度、立場から描かれる本作。

「『教団X』よりももっと猶予を持たせたというか。グラデーションを持たせたかったんです。いろんな問題を詰め込んだので、普段社会問題に興味のない人が読んだらいろんなことが分かるだろうし、保守的な人でも読めば“ああ、そういうことね”と分かってくれるんじゃないかと思う」

実際、読者からもさまざまな声が届いているようで、

「“新聞連載ぽくなくていい”という声もありましたね(笑)。ヴェトナムの歴史をここまで知らなかったという人もいれば、現代の場面が好きだという人もいる。本当に人それぞれです」

ただ、もちろん、誰もが心地よく納得できるような、公正世界仮説的内容にはなっていない。

「むしろそれとは正反対なことをやりながら、いかに説教臭くなく、物語として面白いものにするかを考えて書きました。公正世界仮説的な物語のなかには、広めてはいけない物語だってある。この本の中でも触れていますが、あったはずの大災害の被害をいたずらになかったことにして人々を慰撫するような映画なんかは、今も原発の被害を受けている人が見たらどう思うんだろう、と。僕は、そういうものとは真逆のものを書いてきました。すると批判を受けるわけですが、でも、それが物語を作る側の姿勢だと思っています」

ただし、本作はたとえば文庫化された『R帝国』のように、ストレートな政治や国家批判がこめられているわけではない。むしろ、個人の内面や信念、歴史の再確認に重きが置かれている。

「今回はもうちょっと多角的になりましたよね。まあ、政治批判は『R帝国』でさんざんやりましたから(笑)。あれを書いた後、これからは友愛に向かおうと思ったんです。そうしようと思ったんですけれど……難しいですね」

純粋に友愛に向かえないほど、解決できない問題は山積みであり、深刻化しているともいえる。

リアルNは希望を持っている、

ということを書いておきたくて

エピローグで小説家のNが登場して物語は終わるが、

「今回もあとがきを入れました。作中に登場するNは希望を持っていないけれど、リアルNは希望を持っている、ということを書いておきたくて(笑)」

ということは、これからの社会は明るい方向へ向かう可能性があるのだろうか。

「いや、結構厳しいです。中産階級を増やす政策をしていたら、今回のコロナショックのような有事の時でも自粛して耐えられただろうけれど、格差が広がっている今、耐えきれるかどうか。格差がある社会は有事に耐えられないですから」

経済的には格差が広がり、思想や価値観では断絶が深まる昨今。

「断絶が起こった後の不景気は厳しい。これからはもっと、団結を求める強い言葉と、断絶を求める強い言葉が過剰になっていくでしょうね」

では、中村さんにとって、どのような社会、政治が理想としてあるのだろうか。

「僕は政治に理想は求めていないんです。政治家は常識的なことさえできていればいい。新型コロナに上手く対処している台湾、韓国、ドイツは、人権を重んじる政権という共通点がある。だから一人一人の苦しみから政策を決められるし、普段人権に敏感な政府が自由を制限するから国民も聞くことができる。日本は、何かあった時に、政権ではなく個人に責任を押し付ける論客が多いのが問題。それは断絶を生むだけです。公を擁護して、個人の責任に還元している言論人たちに考えを改めてもらえたら、世の中がちょっとはよくなると思います。あとは基本的に、国民は政治家に文句を言いながら暮らすのが普通だと思っています。僕は政治に興味はないけど、今の政権があまりにも酷いから色々と意見を言っているだけです。今後もそうやっていきます」

「小説幻冬」2020年6月号より

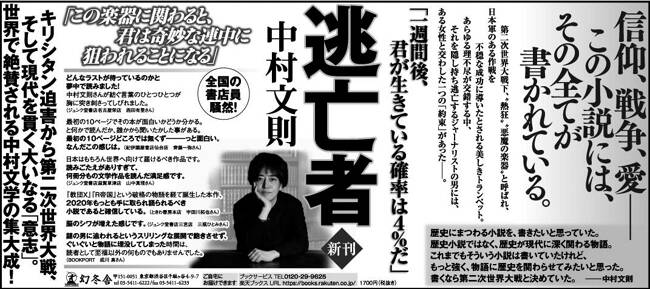

逃亡者

「一週間後、君が生きている確率は4%だ」

突如始まった逃亡の日々。男は、潜伏キリシタンの末裔に育てられた。

第二次大戦下、”熱狂””悪魔の楽器”と呼ばれ、ある作戦を不穏な成功に導いたとされる美しきトランペット。あらゆる理不尽が交錯する中、それを隠し持ち逃亡する男にはしかし、ある女性と交わした「約束」があったーー。

キリシタン迫害から第二次世界大戦、そして現代を貫く大いなる「意志」。中村文学の到達点。

信仰、戦争、愛ーー。

この小説には、その全てが書かれている。