ミステリー作家の本城雅人さんが『終わりの歌が聴こえる』を2月10日に上梓する。かつて新聞記者としてプロ野球やメジャーリーグを取材。その経験を生かしたスポーツやジャーナリズムの世界を描く作風で知られるが、初めて音楽をモチーフに据えた。「読んで面白いのはもちろん、書いていても楽しい、読むのを止められなくなるような小説を目指した」。デビュー当時の気持ちを取り戻す原点回帰の作品となったようだ。

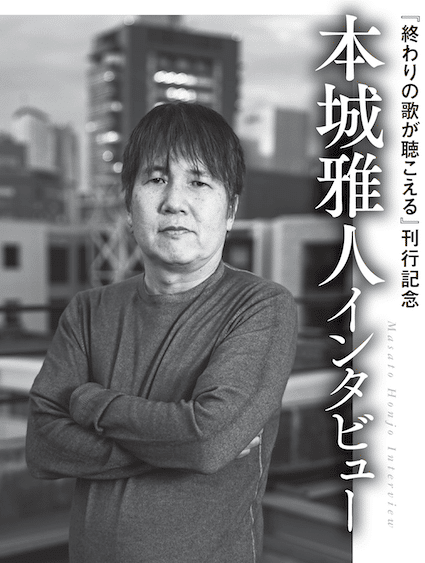

構成/篠原知存 写真/吉成大輔

原点回帰、書く楽しさ取り戻す。

——刑事が過去の事件を再捜査するミステリー小説ですが、一世を風靡したロックバンドをリアルに描く音楽小説としても楽しめました。

これまでの作品とまったく違うものを書こうと思ったんです。担当編集者からも「既視感のないものを」とオファーがあって、書いたことのないものってなんだろうと模索しているうちに、自分はどんな小説を書きたいのか、と考えはじめた。

なにかを社会に訴えるとかではなく、単純に読むのが楽しくて、先が気になって止まらなくなるような、そういう作品を書きたいと思って小説家になったことを思い出しました。

——元来、エンターテインメント小説を志向していらっしゃったんですね。

デビュー作の『ノーバディノウズ』(文春文庫)のときは、書くこと自体が面白かったんです。書いたものを自分で読んでも面白かった。

でも仕事になったら、なかなかそうは感じられなくなった。プロになったのだから、そういうものだと思ってきました。

でも、もう一回原点に戻って、書いていても読んでいても面白いものが書きたいと考えました。それが本作のスタートですね。

——構想されているなかで、音楽が出てきたのでしょうか?

第一にミステリーの要素は外せないだろうなと思いました。刑事でなくてもいいけれど、追いかけていく視点がほしい。

『ノーバディノウズ』がそうだったんですね。一人の野球選手の謎を追って、解いていく。そこが書いていて楽しめたんです。

今回も、ある疑惑があって、ミュージシャンの過去を探っていくことになる。解決のヒントになるものが音楽だったら面白いんじゃないか、という着想でした。

ロックバンドがヒット曲を出してどんどん売れていくところも、自分が読んだとしても、きっと楽しいだろうなと思ったんですね。始めから音楽をテーマに、と考えたわけではないんです。

登場人物が自由に動いてくれた

——実際に執筆は楽しかったですか?

ずっと苦悩してたんですよね、書くことに。

僕はあまりプロットを作り込まない。プロットを固めすぎると、それがどんなにすばらしく決まっていても、書いてるうちに飽きちゃう。だからゴールを作らずに何度も書き直します。詰まったら最初に戻って、壁を勢いで突破していく気持ちで進みます。捜査を始めたばかりの刑事みたいに、作家が先を見えてない(笑)。

苦悩したほうが小説は良くなるというのは確かにあったんです。ボクサーの減量のように、すべての汗を出し切って、最後に絞り出した一滴に、本当のものが含まれているような気がしていました。

それが今回は、本当に楽しかったです。登場人物が僕の中ですごく動いてくれた。彼らのほうから僕になにかを投げかけてくれる感じがあった。もちろん、苦悩しましたよ。特に作中歌の歌詞についてはむちゃくちゃ苦しみました。

——物語では、登場人物が作詞に悩むシーンが出てきます。

僕もまったく同じです。何十パターンも考えて、自分が思っている曲調と合っているのか、この言葉でわかるのか、伝わるのか……。

聴く音楽では、例えば歌詞では同じ言葉を重ねたり、一行に同じ名詞が出てきても違和感はないかもしれませんが、小説で同じ言葉の繰り返しは響かない。難しい言葉に言い換えてもリアリティーがなくなる。最後の最後まで直しを重ねました。

——読者がそれぞれに思い浮かべる音楽は違ってきますよね。

そもそもの音楽の面白さって、聴く人によってまったく捉え方が変わることだと思うんです。同じ曲を、それこそ一八〇度違う受け止め方をしていてもおかしくない。そういう面では、小説と音楽は合ってるんじゃないかと思います。

小説も語りすぎないほうがいいし、捉え方や読み方がいっぱいあるじゃないですか。答えのない小説がたくさんある。そういうことはとても意識していました。

音楽と小説をつないでいるものはなにか、作者として表したいことはあるけど、書けばいいってわけじゃない。書けば書くほど野暮ったくなる(笑)。伝わり方や捉え方は多様で、歌詞を含めた音楽の世界を舞台にすることで、またなにかひとつ表現できるんじゃないかと考えていました。

愛情表現、ストレートな言葉はいらない

——本作で表したかったことは何ですか?

広い意味での愛情です。恋愛、友情、家族愛——これはエンタメ性の原点ですね。

これまでにも何冊も書いてきましたが、その中ではなるべく語らないで伝えたかったんです。歌詞であっても「好きだ」とか「大切だ」とか書きたくない。小説もそうなんですけど、愛情表現にストレートな言葉っていらないと思うんですよ。言葉を重ねるほど薄っぺらくなる。本来いらない言葉は、いらないままに表現していく。それは物語を作るときに大事にしていることです。

そして、音楽をテーマにした以上、その特性である多義性だとか、暗喩的であることとか、そういうものが小説にも含まれていてほしい。そうでないと、彼らを登場させる意味がないですからね。

——本城さんご自身の音楽の経験を教えていただけますか?

小学校五年のときに生まれて初めて買ったLPレコードが、イーグルスの『ホテル・カリフォルニア』です。従兄弟がいて、ギターを弾いてたんですが、それがかっこよくて、影響を受けました。

全米トップ40など、洋楽を紹介してくれるラジオをよく聴きましたね。クイーンもずっと買っていました。当時はLPを買うとポスターをくれて、友達の家もみんなそうでしたが、部屋にロックのポスターを貼ってましたよ。

でも、中学校がエレキギター禁止だったんです。仕方なく、みんなでフォークギターを買ったんですけど、僕は「F」のコードが押さえられなくて断念しました(笑)。高校の文化祭ではドラムをやりましたけど、僕の演奏体験はその程度です。だから知らない世界なんですね。ミュージシャンを書こうと思ったけど、プレーヤーも音楽業界のことも知らなかった。

——そうとは思えないほど、リアリティーがありました。

プロローグを最初に書いたとき、音楽に詳しい編集担当者に「あり得ないです」と言われたりしましたからね(笑)。もちろん、知らないものでも、さも見てきたかのように書くことが小説家の能力。でないとSF小説など、成立しませんよね。

でも新聞記者だった自分の経歴が邪魔をすることがある。こんなことを書いたら笑われると思ってしまったりするんです。今回もそんなためらいは感じつつ、いろいろ考えて、登場人物を自分と同世代にしました。時代背景は自分が感じてきたことを書こうと思った。

小説って想像と噓の世界ですが、リアリティーがどこまであるかというのも大切でしょう。登場する曲も実際に自分が聴いていたものばかりです。

——登場するロックバンド「メアリー」にはモデルはありますか?

これまでの作品では、どうしても誰かに似た人物や組織が出てきてしまいました。長期政権の与党だったり、大手新聞社だったり。今回はやめようと思いました。誰にもあてはまらない人物がいい。あてはまらないんだけど、違和感はなくて、本当にいそうな人というのを狙いました。

読者によっていろいろ違う人を想像してくれたらうれしいですね。バンド名も苦労したんですよ。僕の最初の提案は「ヘヴィメタの匂いがします」って却下されて(笑)。

——人物造形にはご自身を投影していますか?

自分が背負っているものが、登場人物のそれと重なったりする面はありました。そのまま彼らに移し替えることで、僕が解放されて、彼らが動いてくる。本当に自由に動いてくれた気がします。

でも小説にする以上、人間味というか、どうしてこんなことしたんだろうとか、そこは描きたい。たとえ悪役でも魅力を出さなきゃいけない。ただの欲深い人間とかで終わってしまわないように注力しました。

刺激的な人間関係、これからも

——長い友情の物語としても十分に楽しめます。

友情に関しては、リスぺクトと対抗心、二つとも成立して初めて友情が生まれるような気がしています。そういう二人を登場させたかったんです。ベタベタと仲が良いわけではなくて、だけどコンビネーションで曲が出来ていく。突き放している感じだけど、どこかでつながっている。

こういう関係が理想的かなぁと考えて書いています。

―ご自身のライバルは?

会社勤めの時はいましたよ。『傍流の記者』(新潮文庫)で書いている人間関係はかなりリアルです。

僕は新聞社に入って、競争を求められる職業につくことができた。毎日毎日の紙面が通信簿みたいな感じで、どこの会社の誰が特ダネを書いたとか、自分が負けた相手の顔までわかる。幸運にも、そんな世界にいたんです。

もう一回やりたいとは思わないけど(笑)、刺激的な人間関係をこれからも書いていきたいと思います。

(「小説幻冬」2021年2月号より転載)

終わりの歌が聴こえるの記事をもっと読む

終わりの歌が聴こえる

彼らに残っていたのは、もはや後悔だけだった。

19年前に世間を騒がせた、ある天才ギタリストの「伝説の死」。

その美しい旋律に掻き消された慟哭の真相とは――。