年に数回、決まって見る夢がある。細部はその時により少しずつ異なるが、内容はいつも同じ。調べによりあなたは大学を卒業していないことがわかったから、今日から不足している単位をすべて取らなければならない。卒業するまでは仕事も辞め、毎日大学にくること。そのように誰かから言い渡される夢。

そう伝えられ、これからどうしようと鬱々としはじめたところで、いつも目が覚める。しばらく放心したあとまわりを見回し、「ああ、今日も店にいけばよいのだ。別に大学には行かなくてもよいのだ」とすこし安心するのだが、体じゅうからはまだいやな汗が出ている。そうした夢を見ることに少しは心当たりもあるのだが、それがわかったからといって、夢の方からわたしのもとを去ってくれるわけでもない。

わたしは大学にいたとはいえ授業にはほとんど出ず、入学式も卒業式も行かなかったから(卒業式の日、ホーチミン・シティの路上でひとりフォーをすすりながら「ああ、今日は卒業式なんだな」と思った記憶がある)、大学にほんとうにいたという実感がない。学生街の食堂や古本屋、大学近くで続けたアルバイトなど周辺の記憶は鮮明なのだが、肝心の授業での記憶だけがすっぽりと抜け落ちているのだ。しかし卒業はしたかったから、テストのときはどこからか回ってきたノートのコピーで準備し、ゼミも初回の顔見せ以外は一度も出なかったが、論文は資料を集め、書くだけは書いて教授室のポストに投函した。

つまりすみませんすみませんと誰かれともなく謝りたくなる「卒業」だったのだが、毎度夢にまで見るのは、そのうしろめたさがずっと心に残っているのだろう。まったく、堂々と胸を張れるものしか、その後の役にはたたないということだ。

もう十年以上前になるが、必要にかられ(何の要件かは覚えていない。もしかしたらそれも夢のバリエーションの一つかもしれない)大学まで卒業証明書を取りに行ったことがある。その時は東京に戻ってきたころで、妻と一緒に出かけた。彼女は大学の講堂を見て「ふわー、大きいね。やっぱり福岡とは違うね」などと感心していたが、わたしはといえば本当に卒業証明書が発行されるのか、内心不安に思っていた。

結果からいえば、卒業証明書はすぐに発行された。わたしが学生だった頃にはなかった、現代的な管理事務所で整理券を受け取り待っていると、お待たせしましたと事務所の方がカウンターまでやってきて、卒業証明書を渡してくれた。市役所で転出届を渡されるときのように、あっさりとしたものだった。

よかったね。じゃあ行こうか。

妻のその言葉から、現実にすぐ引き戻されたが、まだ半信半疑の状態ではあった。

「ここがテレビでよく紹介される〇〇食堂、この通りは高木ブーさんが住んでいるブー通り。おれも何回か見かけたことあるよ」

そのように彼女を案内しながら、駅のほうまで歩いた。まだ肌寒い日で、途中見覚えのあるタイ料理屋に入った。タイ料理屋はわたしが知っている名前からは変わっており、以前は恰幅のよいタイ人のお母さんがやっていたと思うのだが、その時は若いタイ人男性の店員が二人いた。彼らは互いにはにかみながら「トムヤムラーメンいっちょう!」などと言い合っていたので、悪いと思いつつ少し笑ってしまった。

今回のおすすめ本

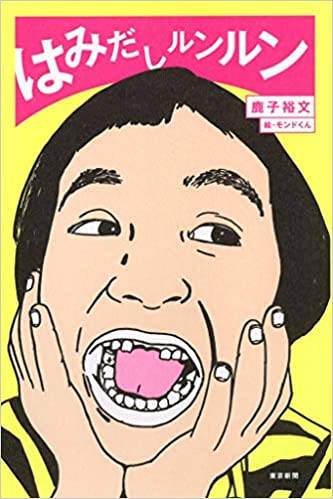

『はみだしルンルン』鹿子裕文 東京新聞

この世界をきつく取り締まってやろうとする人間がいる一方、それをゆるく開放して、笑い飛ばす人間がいる。どちらが人間らしいかは明らかだが、そのように行動できる人もまた少ない。

はみだした場所から人を見る。わたしたちもまた見られている。

◯連載「本屋の時間」は単行本でもお楽しみいただけます

連載「本屋の時間」に大きく手を加え、再構成したエッセイ集『小さな声、光る棚 新刊書店Titleの日常』は、引き続き絶賛発売中。店が開店して5年のあいだ、その場に立ち会い考えた定点観測的エッセイ。お求めは全国の書店にて。Title WEBS

◯2025年3月14日(金)~ 2025年3月31日(月)Title2階ギャラリー

漫画家・上村一夫が1974年に発表した短編集『あなたのための劇画的小品集』の復刊にあたり、当時の上村作品を振り返る原画展を開催します。昭和の絵師と呼ばれた上村一夫は、女性の美しさと情念の世界を描かせたら当代一と言われた漫画家でした。なかでも1972年に漫画アクションに連載された「同棲時代」は、当時の若者を中心に人気を集め、社会現象にもなりました。本展では、『あなたのための劇画的小品集』と同時代に描かれた挿絵や生原稿を約二十点展示。その他、近年海外で出版された海外版の書籍の展示・販売や、グッズの販売も行います。

◯2025年4月5日(土)~ 2025年4月22日(火)Title2階ギャラリー

大江満雄(1906-91)は、異なる思想を持つさまざまな人たちと共にありたいという「他者志向」をもち、かれらといかに理解し合えるか、生涯をかけて模索した詩人です。その対話の詩学は、いまも私たちに多くの示唆を与えてくれます。

Titleでは、書肆侃侃房『大江満雄セレクション』刊行に伴い、著作をはじめ、初公開となる遺品や自筆資料、写真などを紹介する大江満雄展を開催します。

貴重な遺品や私信に加え、大江が晩年「風の森」と名付けて、終の棲家とした家の写真パネルなども展示。本書収録の詩や散文もご紹介します。

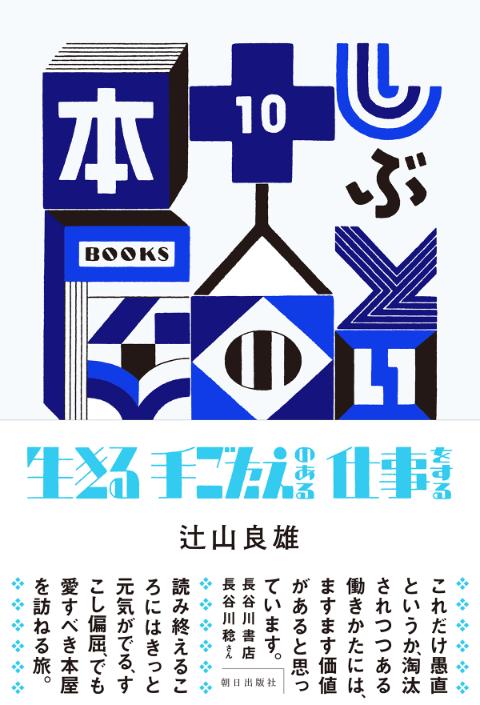

【店主・辻山による連載<日本の「地の塩」を巡る旅>が単行本になりました】

スタジオジブリの小冊子『熱風』(毎月10日頃発売)にて連載していた「日本の「地の塩」をめぐる旅」が待望の書籍化。 辻山良雄が日本各地の少し偏屈、でも愛すべき本屋を訪ね、生き方や仕事に対する考え方を訊いた、発見いっぱいの旅の記録。生きかたに仕事に迷える人、必読です。

『しぶとい十人の本屋 生きる手ごたえのある仕事をする』

『しぶとい十人の本屋 生きる手ごたえのある仕事をする』

著:辻山良雄 装丁:寄藤文平+垣内晴 出版社:朝日出版社

発売日:2024年6月4日 四六判ソフトカバー/360ページ

版元サイト /Titleサイト

◯【書評】

『生きるための読書』津野海太郎(新潮社)ーーー現役編集者としての嗅覚[評]辻山良雄

(新潮社Web)

◯【お知らせ】

メメント・モリ(死を想え) /〈わたし〉になるための読書(4)

「MySCUE(マイスキュー)」

シニアケアの情報サイト「MySCUE(マイスキュー)」でスタートした店主・辻山の新連載・第4回。老いや死生観が根底のテーマにある書籍を3冊紹介しています。

NHKラジオ第1で放送中の「ラジオ深夜便」にて毎月本を紹介します。

毎月第三日曜日、23時8分頃から約1時間、店主・辻山が毎月3冊、紹介します。コーナータイトルは「本の国から」。1週間の聴き逃し配信もございますので、ぜひお聞きくださいませ。

本屋の時間の記事をもっと読む

本屋の時間

東京・荻窪にある新刊書店「Title(タイトル)」店主の日々。好きな本のこと、本屋について、お店で起こった様々な出来事などを綴ります。「本屋」という、国境も時空も自由に超えられるものたちが集まる空間から見えるものとは。