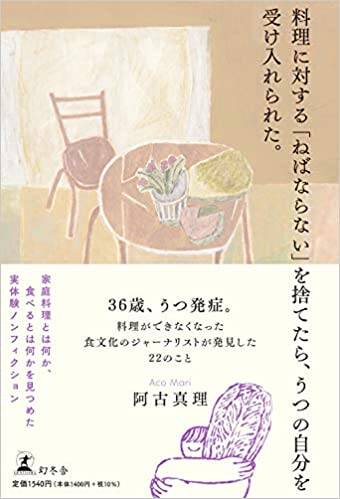

阿古真理さんの連載「料理ができない!うつ病が教えてくれた家事の意味」が1冊の本になりました。題して『料理に対する「ねばならない」を捨てたら、うつの自分を受け入れられた。』です。作家、そして生活史研究家として精力的に活動している阿古さん。しかし、30代半ばにうつ病を発症しています。それまでは料理を特に苦もなく行っていたにも関わらず、まったくできなくなる事態に。うつ闘病を通して、「食とは何か」「家庭料理とは何か」を発見していった阿古さんの体験的ノンフィクションを、長年の盟友であるスープ作家の有賀薫さんが読み解きます。

* * *

阿古さんに出会った日

2013年、4月。私は神楽坂のギャラリーで、一年間作り続けた365枚のスープの写真を並べて、『スープ・カレンダー』という展覧会を開いていました。その大きく開いた扉から、春の風とともに颯爽と入ってきたのが、阿古真理さんでした。

神楽坂散歩ついでにふらりと入ってくる人たちとは様子が違います。声をかけると、地域新聞に掲載された小さな記事がネットニュースに流れていたのを見てやってきたと言います。食をテーマにしたアーティストの記事を書こうと思っているのだと、取材を申し込まれました。

後日、阿古さんは約束通り私の家へやってきて、ノートにびっしりメモを取りながら、何がきっかけでスープを作るようになったのですか? スープで何を表現したいのですか? これから先どうしたいですか? まっすぐな目でつぎつぎ問いかけ、そのときまだプロになることも考えていなかった私に向かって、有賀さん、ぜひ何かやってくださいと言って帰っていきました。そんな出会いから阿古さんの家に招かれたり、一緒に行動したりするようになり、すっかり仲のよい友人になったのです。

阿古さんは、意思決定が早く好き嫌いがはっきりとしていて、私はこうしたい、ということをブレなく伝えられる人という印象でした。フェミニストでもある彼女は社会に対する怒りに近い感情も持っていて、それはときに強い言葉にもなります。数年来、冬になると味噌仕込みのイベントに連れ立って参加していますが、一緒に作業をするとふたりの性格の差がよく出ます。食材の変化を観察しながらじっくり綺麗に進めたい私と、大豆や麹を子供のように勢いよくかき混ぜる阿古さんと。ひととおり聞いて自分でこうと決めたら、周囲の様子を確かめることもせずに一心に作業を進めていく姿は「強い阿古さん」です。

でも同時に、柔らかく壊れやすい繊細さも持ち合わせていて、ふとした瞬間、彼女の強さはこの内面の柔らかさを守るための盾でもあるのだろうと感じることもありました。

そういう意味で、これまでの著作が「強い阿古さん」の本だとしたら、36歳でうつを発症し、どん底からの回復を包み隠さず綴った『料理に対する「ねばならない」を捨てたら、うつの自分を受け入れられた。』は「弱い阿古さん」の本だといえます。

特別なうつ体験に共感があるのはなぜ

うつになったら、料理が全然できなくなってしまった。なぜならうつのときには決断ができなくなるから。それまで何気なくやっていた料理が、家事の中でもとても頭と心と体を使う仕事だったということに阿古さんは気づきます。本の中でも指摘されているように、料理を作るということには、何を作るか決め、何を買うか決め、段取りを決め、切る大きさを決め、味を決め、皿を決め……という無数の決めごとがつきまといます。うつ状態におちいった阿古さんは、そのひとつひとつでつまずくのです。

瞬発力と集中力を要求されるお好み焼きのひっくり返しができず、豆腐を入れる適当な皿が見つからずに泣き叫ぶ。その場面だけを切り取ったら、ちょっとびっくりしますよね。でも、うつに罹ったことがなくても、実は長く家のごはんを作っている人の多くが、そうしたシーンに深い共感を持つのではないでしょうか。とくに「何も決められない状態」の話は身につまされます。夕食の時間が迫ってくるのに献立どころか、何を買えばいいのかも決められず、スーパーの棚の前で立ち尽くして途方にくれた経験が私にもあります。

そんな主婦たちの家事との折り合いのつけかたは、まさに阿古さんがうつのときにとった「ねばならない」を捨てる、という方法に等しいと思います。一品献立に頼る、切っただけ料理、具沢山の汁物。実践的なヒントがここにはあります。

食が生きる支えに

生きるために欠かせない食事作りだけは「今日は休み」というわけにはいきません。途切れなく続くからこそ、人の心の動きに同調するように、うまくいったりいかなかったりと、なかなか安定しないものなのかもしれません。同じ料理を作るといっても安定的なおいしさを求めるために心技体を整えて臨む料理人とは、全く違う仕事だなと感じる部分です。

しかしそんな料理や食べることのわずらわしさ、難しさが、ひるがえって阿古さんをどん底から引き揚げ、回復しかけた心を支えてくれるものにもなるというところが、これまた面白いところです。暗闇の中、手探りでやれることを探しつつ食卓をととのえ、その食卓が阿古さんの命をつないでいく過程を、読者は希望の中に少しずつ見ていくことができます。

さらに、うつの彼女を支えるパートナーの存在が、読む人を安心させます。私は阿古さんの夫である鳥原学さんとも親しく、その温かい人柄を知っているだけに、彼がどのように妻を支えてきたかを再確認するような気持ちで読み進めました。調子のよい日にふたりでお弁当を持って近所の公園にピクニックへ行くシーンがあります。ふたりが公園のベンチに座ってお弁当を食べている映像が浮かび、明るい気持ちになりました。

冒頭で阿古さんとの出会いを書きましたが、その頃は一番大変な時期からは抜け出していたものの、まだまだ不安定だったはずで、あらためて彼女がたどってきた苦しい道のりを感じられました。

阿古さんに、食への欲望と、書くことへの渇望があってよかった。ウェブの連載で読んだときにはさほど感じなかった生々しい心の動きが、本になったらこちらに流れ込んでくるようでした。彼女はこの一冊を通して阿古真理という人間まるごとを読者に預け、私もまた一読者として、一対一でその話をじっくり聴こうという姿勢を持ったのです。昨年からのコロナ禍で、楽しみであった阿古さんとの食事もままならないのですが、思いがけず本を通じてじっくりと阿古さんと話をしたような気持ちになりました。