『怖ガラセ屋サン』刊行記念映画化もされたデビュー作『ぼぎわんが、来る』(映画タイトルは『来る』)以来、新作が出る都度、「怖い!」と読者を震え上がらせてくれる澤村伊智さん。

このたびの新作『怖ガラセ屋サン』は、連作短編集。「誰かを怖がらせてほしい」「戦慄させ、息の根を止めてほしい」そんな願いを叶えてくれるという「怖ガラセ屋サン」が、“恐怖を馬鹿にする人たち”を、次々に闇に引きずりこんでいく物語です。はたして怖ガラセ屋サンは、どんな方法で怖がらせてくるのか!? 毎話「まさか!」の叫びが思わず漏れてしまう、恐ろしすぎる全七話、全力でおススメしたい一冊です。

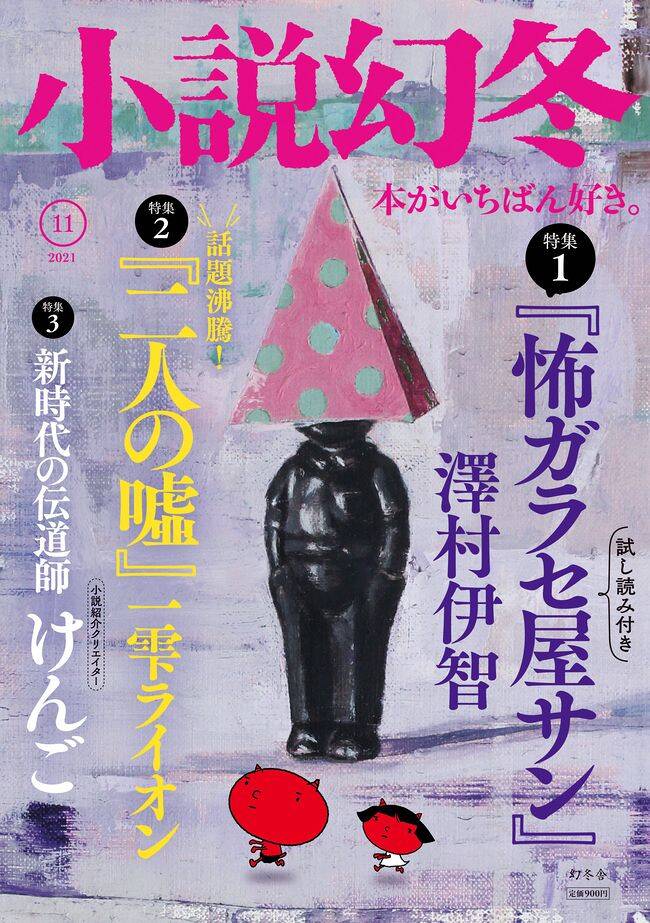

「小説幻冬」11月号では、本作の執筆について、澤村さんへのロングインタビューを行いました。そちらを、こちらでも特別公開!

構成/タカザワケンジ

“怖ガラセ屋サンは、その存在が「怖い対象そのもの」なので、どう書くかが難しかった。”

「人間が一番怖い」のか?

──『怖ガラセ屋サン』は一話ごとに「こう来るか!」と予想を裏切る面白さがありました。第一話から第六話が、「小説幻冬」にて連載。第七話が、単行本化にあたっての書き下ろしですね。執筆順に収録されたとのことですが、どのように着想されたのでしょうか。

澤村 最初の打ち合わせのときに、担当編集者さんに「結局、一番怖いのは人間じゃないですか」って言われたのにカチンときたことですかね(笑)。その怒りのボルテージそのままで一話を書いたのが始まりでした。

──怒りのボルテージ(笑)。まさに第一話のタイトルが「人間が一番怖い人も」となっていますね。怪談や都市伝説についてお話されると、こう言われることがあるのでしょうか。

澤村 そうですね。オバケが出てくる小説にそういう感想がくることがあるんですよ。人間が一番怖いと言いたいからオバケを引き合いに出してる、という読み方をされることがあって、それはちょっと違うな、と。もちろんどう読んでいただくのも自由なんですけど、「作者はそう思ってるに違いない」なんて言われたりすると「そんなことはないよ!」と思っちゃうんですよね。

──『恐怖小説 キリカ』(二〇一七)にも「一番怖いのは人間」というフレーズがリフレインされてますよね。澤村さんが抱えてきた鬱憤が、今作であらためて噴き出したと。

澤村 一話を書いたのが二〇一八年です。読み返すとかなり青臭いと言うか、いまだったらまた違う書き方をしただろうなとは思います。あのときはコノヤロー!と思って書いたと言うか(笑)。「人間が一番怖い」って言う人に対して、いきなり殴りかかっているようで、野暮ではあるんですよね。でも一回、ちゃんと正面から書いておこうという感じでしたね。

──怖ガラセ屋サンという存在がどんなものかは、最初からハッキリ決めていたんですか。

澤村 最初は「別れさせ屋さん」みたいな、そういう商売をやっている組織を考えたんですけど、そうすると、“その人たちの物語”になっちゃう。怖い話を書きたかったので、それはちょっと不本意でした。もうちょっとオバケ的な、ちょっと乱暴なたとえですけど「笑ゥせぇるすまん」みたいなほうがいいなと思って。二話以降は意図的に、都市伝説的な、あやふやな存在として書きました。

──怖ガラセ屋サンがなかなか姿を現さない。でも裏にその存在があると想像するのが、不気味で怖い。ぼかし方、ほのめかし方に、澤村さんの小説に対する考え方が出ていると感じました。

澤村 キャラ立ちさせていないですからね。でもそれはジレンマなんですよ。キャラっぽくしたほうがわかりやすいし一般ウケすると思うんですけど、読者の興味がキャラクターのほうに行ってしまうから、「怖い」からは離れてしまう。とくに怖ガラセ屋サンは、その存在が怖い対象そのものなので、どう書くかが難しいんです。

──怖ガラセ屋サンがどう登場するかにも決まりがあるわけじゃないから、気が抜けない。

澤村 パターン化しちゃったほうが一般的な娯楽としては受け入れられやすいんでしょうけどね。ここも悩んだんですけど、たとえば「ゲゲゲの鬼太郎」方式も考えました。全国津々浦々に妖怪ポストがあって、手紙を出したら鬼太郎が来てくれる。でもそれをやってしまうと、読者は最初から「鬼太郎だ」「怖ガラセ屋サンだ」みたいにキャラ消費されちゃう。そこは避けたかったんですよね。だから毎回、呼ばれるパターンを変えています。

ネット以前のメディアの恐怖

──怖ガラセ屋サンとは何者か。外側からじわじわと探っていくのも面白いですね。たとえば「てぃーんず・ショコラ」っていう昭和の雑誌が出てきてゾクッとしました。

澤村 以前、成人向け雑誌の投稿欄のやりとりという体(てい)の怪談を読んだことがあって、面白かったんですよ。それがヒントになったと言うか、そういうネット以前のソーシャルメディアを意識的に出していこうと思っているんです。その一つが、今回使った雑誌の読者投稿欄。『ずうのめ人形』で、図書館の交流ノートを介して見知らぬ者同士が交流する話を書きましたけど、ああいうことはバンバン入れていこうと思ってますね。

──いまはSNSの時代ですけど、あえてオールドメディアを使うことの不気味さってありますね、たしかに。とくに古びた雑誌なんて、雑誌そのものに何かが乗りうつっていそう。投稿欄もいまと違って、個人情報がおおっぴらになっていますし。

澤村 当時は投稿者同士のやりとりがあったりして、今で言う炎上に近い盛り上がりをしたりというのもあったんですよね。僕が中学の頃に読んでいた学習雑誌の読者投稿欄もたまに荒れることがありましたよ。最初にちょっとこじらせちゃった感じの長文を送ってきた人がいたんですよ。「生きてても意味がない」みたいな遺書っぽいノリで。すると、翌月号にその反響が集まってバーンって載っている。もちろん、そこには編集者の意図が入っているからネットのようなナマな感じではないですけど、なかなか盛り上がってました。最初に自殺願望みたいなことを書いた子が「泣きながらみなさんの投稿を読みました」って、また長文を送ってくるっていう後日談まであって(笑)。

──ドラマですね(笑)。

澤村 ときどき「あのときの投稿者、元気にしてるのかな」って思いますね。

──心に引っかかる投稿……。想像力を刺激されますね。SNSと違って、次の投稿までの間隔が長いので、裏で何が起きてるのかって勘ぐりたくなりますし。

澤村 そうですよね。ネット以前のソーシャルメディアには、怪談とかホラーを書くうえで面白くなりそうなポテンシャルがあると思います。

──澤村さんは短編と長編を並行して書かれています。つい最近も『邪教の子』という、ニュータウンを舞台にしたサスペンスを出されましたが、短編と長編の違いをどうお感じですか。

澤村 短編は早く書き終わりますね、単純に。うまくハマったときには、構想含めて二日で書き上げたこともあります。いつもそういうわけにはいきませんけど。でも長編は時間がかかります。どちらも、書いていて面白いです。

──短編のアイディアはストックしているんですか?

澤村 していません。前々から考えていたものって、いざ書こうと思うと意外に使えないんですよ。依頼を受けてイチから考えたもののほうが使える。あれこれ考えて「これ使えるな」ってものを、いくつか組み合わせて書いています。妻に相談することもありますね。「これこれこういう話を考えているんだけど、どんな意外性があったら面白いだろう?」って。返ってきた答えをそのまま使って書いた短編もありますよ。「その意外性はマジでいいわ」って(笑)。『獄門島』の真相の一部は横溝夫人のアイディアだと知ってから、身内に相談することに抵抗はなくなりました。

「これしか」と思われたくない

──作家デビューして六年で長編七冊。短編集が今度で六冊目(アンソロジーなどをのぞく)。快調なペースでお書きになっていますが、小説家は天職ですか?

澤村 いやあ……、毎朝、「なぜこの仕事をやってるんだろう」と思いますね。これは平山夢明さんがインタビューで仰っていたことですけど、芸者みたいなもんじゃないですか。お呼びがかからないと仕事にならないので、依頼があるのはありがたいです。でもその恐ろしさも感じますね。「書きたい」と思っても、お座敷から声がかからなかったら廃業ですから。自営業者はみんなそうですけど。専業になってからは、とくにその恐ろしさを常に感じていますね。これからも仕事がたくさん来たらいいなと思ってます。

──デビュー作の『ぼぎわんが、来る』以来、ホラーだけでなくホラーとミステリー、ホラーとSFの組み合わせや、都市伝説とウェブメディアをミックスした物語を書かれるなど、読むたびに新しいチャレンジをされていますよね。

澤村「これしか書けないの?」って読者から思われたくなくて。手広くと言うか、いろいろやらなきゃなとは思ってますね。三津田信三さんというホラー・ミステリー専業の偉大な作家さんがいる以上、ホラー・ミステリー専業第二弾ってわけにはいかないだろうし。一度、三津田さんご本人に言ったことがあるんですよ。「ホラー・ミステリーの席には三津田さんが座っているから席はありませんよね」と。先人をリスペクトしてるからこそ、続く身としては、先人とちょっとは違うことをやらなきゃいけないとも思っています。模索しつつ書いているという感じですかね。

──『怖ガラセ屋サン』は二〇一八年から二〇二一年までに書かれた連作短編ですから、その模索の過程で生まれた作品とも言えますね。一編一編が濃厚に感じるのはそのせいでしょうか。そしてどの短編にも共通するのは「怖い」という感情。澤村さんのすべての作品の底流に流れるキーワードでもありますね。

澤村 そこは外しちゃいけない、手放しちゃいけないとは思っています。読んだ人が「怖くない」と思ってしまったら「すいません」って感じなんですけど、書くほうとしては、どうやったら怖くなるか、あるいは恐怖に近い感情を喚起させられるかを、いつも考えてます。怖がらせたり、不安を煽ったり、不思議を感じさせたり。いまのところ「“怖い”は目指してません」という小説は書きたくないですね。理由は自分でもよくわからないんですけど。

(「小説幻冬」2021年11月号より)

怖ガラセ屋サンの記事をもっと読む

怖ガラセ屋サン

誰かを怖がらせてほしい。戦慄させ、息の根を止めてほしい。そんな願いを考えてくれる不思議な存在――「怖ガラセ屋サン」。

怪談は作りものだと笑う人、不安や恐怖に付け込む人、いじめを隠す子供、自分には恐ろしいことは起こらないと思い込んでいる人、「結局一番怖いのは“人間”でしょ」と嗤う人……恐怖をナメた人たちの前に、怖ガラセ屋さんは、圧倒的な恐怖を携えて現れる。

恐怖なんて下らない?ホラーなんて下らない?結局“人間”が一番怖い?――そう思ってる人は危険。“あなたの知らない恐怖”が目を覚ますことに!

一話ごとに「まさか!」の戦慄が走る連作短編集。震えが止まらない、7つの物語を収録。

このコーナーでは、『怖ガラセ屋サン』に関する情報を、紹介していきます。