すべての投票が無事終了した衆院選。今回は186人の女性が立候補したといいます。数だけ見ると多そうでも全候補者に占める割合は17.7%(東京新聞2021.10.20)と2割を切る数字。そこから当選する女性議員はさらにしぼられ……。なぜ入り込めないのか? 女性が参加しづらい慣習でもあるのでは? 家族法を専門とする山口真由さん(信州大学特任教授・法学博士)が分析する「女性議員が増えない理由」。この先、何度でも来る選挙を見据えての一考です。

眞子さんのご結婚問題にもつながる「家」との葛藤

「家」という宿命からの脱却――眞子さんのご結婚問題を私はそう捉えた。やんごとない「家」に生まれた運命を甘受するのではなく、「個人」の意思で人生を切り拓こうとするとき、そこに多くの葛藤が生まれた。

そして、宮家のように、制度としての「家」がごく限られた例外となったいまもなお、「家」を背負って生きる業界がある。政治はその代表的なものの1つだ。

さらにいえば、政治が「家」と切り離せない限り、女性はなかなか裏方から抜け出せない。例えば、安倍晋三氏の母である洋子さんは、岸信介の娘として、父が見込んだ安倍晋太郎氏と見合い結婚し、3人の息子を産んで、そのうち1人を子宝に恵まれなかった実家の岸家の養子に出した。いまや「政界のゴットマザー」とすら呼ばれるらしい。

ということで、洋子さんは政界では歴然たる存在感を誇るのだろう。だが、自ら表舞台に立つのではなく、あくまで政治家の娘であり、妻であり、母としての役割を担う。

北海道の中川家では、父から地盤を譲り受けた昭一氏が失意のうちに亡くなった後、子どもが大きくなるまでの間の中継ぎとして妻の郁子氏が選挙区を守っている。スキャンダルもあったので、守れているかどうかは別として、古代の女性天皇が、次世代が育つまでのレリーフであったという説よろしく、息子にバトンを渡すための時間稼ぎの役割を、女性が果しているようにも見える。

もちろん、小渕優子氏のように、女性が父の選挙区を引き継ぐ例も増えてはいる。とはいえ、「家」制度の下で、表を活躍の場とする男性に対して奥を担ってきた女性は、政治家の妻として有権者に頭を下げ、政治家の母として家の掟を嫁に叩きこみ、あくまで男を支える役割を求められているように見える。

政治が「家」制度を組み込んでいる限り、女性は脇役を強いられるのだ。

政治で「家」が好かれる3つの理由

ならば、政治においても「家」からの脱却が求められる。それなのに、日本の伝統的な「家」制度は、政治というシステムに強固に組み込まれているのだ。昔から「地盤(後援組織)・看板(知名度)・カバン(選挙資金)」の「三バン」が当選するには必要といわれつづけてきたけれど、「地盤」と家との相性はいうにおよばず、経済界とのパイプである「カバン」も親父から引き継ぎ、さらに、新人であろうとも家の呼称たる名字、つまり、「看板」まで付け替えてもらえるとあれば、政治と「家」とはもはや切っても切れはしない。

第一に、これは政治家のみならず、地元の経済界の既得権益でもある。政治家の地元には後援会組織があり、さらに経済界とのネットワークもある。一朝一夕では築きあげられないこういう練り上げられた秩序を、可能な限りそのままに温存したいという願いは、政治家の側のみならず、地元や経済界にも共有される。ニューヨークタイムズは、こういう日本の既得権益サークルを“Old Men’s Club”と揶揄した。

第二に、地元からすれば、名門のサラブレットのほうが速く有力なポストについて支持者に益をもたしてくれる。小泉純一郎氏を父に持つ進次郎氏や、福田康夫氏のご子息である達夫氏は、「プリンス」とか呼ばれちゃって、政界の出世の階段をそりゃあもう三段飛ばしで駆け上がるのだ。

一方、前総理大臣の菅義偉氏は、世襲の風潮の中では珍しく、「家」の後ろ盾を持たずに這い上がってきた。だけど、初当選のときから、騎馬戦なら大将を担ぐ側だったので、担がれる側になった途端に途方に暮れたんじゃないかと思う。縁の下の権力闘争で1段ずつ梯子を登った苦労人は、「国民に語りかける力」という真逆の素養に対応できず、血のにじむような努力でせっかく手に入れた頂点から早くも転げ落ちる。

逆にいえば、支援者の側からすると、社長になっても100日天下で終わるかもしれない平社員よりも、トップとして安定感を発揮する創業家の子弟でも応援しておいた方が、コスパがよいのだ。

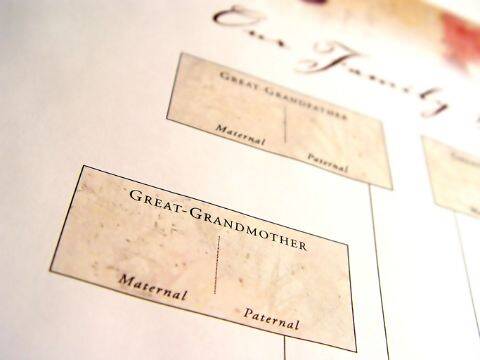

そして、第三に、これは極端な争いを好まない日本の風土なのかもしれない。もともと泥臭い選挙戦で、ガチの公認争いをすれば、地元は禍根を残すほどに分断される。それよりは、新型コロナで羽田雄一郎参議院議員が急死した長野県の選挙区では、羽田孜元総理を遥にさかのぼる絵巻物みたいな羽田家の家系図とにらめっこしながら血脈をたどり、候補者に白羽の矢を立てたというが、そのほうが丸く収まるのだ。

かくして、「家」に裏打ちされた政治の世界には何も持たない男性でさえ入り込みづらい。まして、「家」制度の中で表舞台から遠ざけられてきた女性たちにとっては、目に見えないガラスの天井っていうよりは、むしろ見まがうことなき高い壁がそこに存在する。

「政治家になりたい」「政治家になれば?」と自然に会話できる日は…

そして、私は政治に熱狂できない自分に気づく。この間、大学の教え子と差し向かいで話していた。幼いころから様々な不公正を経験した彼女は、この世の中を変えたいと本気で挑もうとしている。

「じゃあさ、それ弁護士じゃなくて、政治家になれば?」

その言葉を、私は飲み込む。この目の前の聡明で熱意に満ちた女の子に、だけど、私は政治家になれとはいえない。ニュージーランドではジャシンダ・アーダーン氏が37歳で、フィンランドではサンナ・マリン氏が34歳で首相となった。その装いはごくカジュアルである。おそらく、彼女たちは、選挙戦を闘う過程で、けばけばしい原色のスーツを着てないし、後援会でお酌してまわってないし、支援者を前に涙ながらに土下座したりもしてないだろう。

だが、政治が「家業」となった私たちの国では、極めて参入障壁の高い業界に無理やり自らをねじ込むために、特に女性は、往々にして “Old Men’s Club”のマスコットになることを求められる。ときに、選挙の過程でいわれなき羞恥を強いられるとも聞く。実際、「政治家になりたい」なんて、大学のサークルで最も身の程知らずなお調子者の、まぁ、正直、ちょっと痛いくらいのセリフになりつつあるのだ。

だけどもし、私の前に座る、この生真面目な、だけどごくふつうの女の子に「政治家になれば?」と自然に口にできるような世の中になれば、私はそのときはじめて政治に熱狂できるかもしれない。

そのためには、政治を「家業」から個人の「選択」へと変えていく必要があるのだろう。