既に遠い記憶となっている人も多いであろう東京2020オリンピック&パラリンピック。巨額の費用と感染者を出し、有終の美を飾れなかった菅元総理は早々に退場。まるで何事もなかったかのように岸田新政権が発足しました。今回のブレイディみかこさん×武田砂鉄さん対談は、そのようなゴタゴタが起こる直前に行われたものです。「日本の悪しきマチズモ」を語り合った前編に続き、後編でさらに問題を掘り下げます。(構成/阿部洋子)

※こちらの記事は、2021年7月14日に誠品生活日本橋にて行われたオンライン対談を元に構成しています。

※初出『すばる』2021年12月号

生活者に歩み寄るパフォーマンスさえできない日本の政治家

武田『女たちのポリティクス』では、コロナ対応がうまくいった国は女性のリーダーが多かった、と書かれていますよね。それはもちろん、女性だからという理由ではない、と丁寧に説明されていますが、そうはいっても、台湾の蔡英文や、ニュージーランドのアーダーンのような、女性が指揮を執っている国がコロナウイルスの抑え込みに成功してきたという事実はあります。片や私たちの国では、自分の責任を回避しようと考えるおじさまばかり。コロナ対策はどう考えてもうまくいかなかった。女性リーダーとコロナ対策という点で、感じたところはありますか?

ブレイディ「女性政治家はエンパシー(他者への想像力)があるから」と言ったら、それはステレオタイプです。そうじゃなくて、台湾やニュージーランドのコロナ政策がうまくいったのは、そもそもこの人たちが有能で優れているからですよね。大体、男社会でトップまで上がった人なんだから、みんなの意見を調整することも上手だし、非常に政治力がある人たちなんですよ。

先ほど砂鉄さんがおっしゃっていたような、男優位の中で、長く待ちつづけたから大臣になったという人たちに比べたら、政治の腕が格段に上だろうと思います。それに、女性をリーダーに選ぶ国というのは政治に対する信頼度がとても高いらしいんですね。そういうことも影響しているだろうと思います。だって、日本って政治への信頼度はないようなものじゃないですか。

武田 おっしゃるとおりです。とにかく信頼がないです。このコロナ禍も一年半になりますが、政治家が個々の生活を想像できていないと繰り返し感じます。街を歩けば、「あっ、コロナ禍でもこういう仕事をしなくてはいけない人がいるんだ」「こういう仕事をしている人は、どんな雇用形態で働いているんだろうか」と想像することができる。それをしません。

つい先日、菅首相が、文化芸術方面の働き手が困っているという話を受けて、「エンターテイメントには、フリーターで関与していることが多い」と言ったんですね。これは恐らく、というか間違いなく、フリーターとフリーランスを間違えて発言しているんです。政治家だって言葉選びを間違えることはありますが、間違いに気がついたらその場で修正できるわけじゃないですか。でも、菅首相はそうしなかった。彼らには、市民の生活というものが見えていない。去年の四月には、当時の安倍首相が星野源さんとのコラボ動画、というか便乗動画を公開したんですが、ご覧になりましたか?

ブレイディ ありましたね。

武田 星野源さんがギターを弾きながら歌う映像に合わせて、安倍首相が何をしていたかというと、犬を抱く、リモコンを押す、お茶を飲むです。そのときに思ったのは、大衆にプレゼンテーションするんだったら、星野さんの歌にちょっとカスタネットを合わせてみたりとか、何かしら関与してみる方法があっただろうと。それをやってももちろん腹は立ったでしょうが、そういう機会でさえ、彼は、生活者に歩み寄っていくパフォーマンスができなかった。パフォーマンスをしたら「おまえ、それ、パフォーマンスだろ」と批判をされたでしょうが、そこまでもいっていない。選択が一つ一つ間違っていました。

こいつらマジで生活が見えてない、というストレスが、それこそ来週行われるオリンピックまでずっと続いています。これとどういうふうに向き合ったらいいのかと思いながら、『女たちのポリティクス』を読んでいたら、まさにメイ首相が国民へのプレゼンに大失敗した話が出てきた。それを読んだ時に、あっ、こういう人どこでもいるんだなと、ちょっと安心しちゃったりなんかして。

シンパシーとエンパシー

ブレイディ そうですね。メイさんは、国民の政治への関心を喚起するためなのか、2018年の党大会でなぜか踊りながら国民の前に登場し、見事にスベって大失敗したんですよ。彼女は以前からその動きの硬さのために「本当はロボットなのではないか?」「メイボットだ」と揶揄されていたんですが、それを強化するようなことをして何をしたかったのか、という。

そういう政治家の想像力のなさというのは、まさにエンパシーのなさですよね。先日『マーガレット・サッチャー 鉄の女の素顔』というドキュメンタリーを見たのですが、側近の人が「マーガレット・サッチャーというのはシンパシー(同情、共鳴できる人への共感力)はあったけど、エンパシー(他者への想像力)のない人だった」と言っていたんです。

サッチャーは、例えば自分の身内や誰かが病気になったらすごく優しく接するような、思いやりのある人だったそうです。まさに、かわいそうだと思った相手や、共鳴する相手に対しての心の動き=シンパシーはある人だったんですね。一方で、彼女は産業構造の大改革を行い、製造業などは潰れるままに潰した。仕事を無くした若者による暴動も起きていたそうです。そういう若者のところに自ら話を聞きに行っているんですが、話自体はすごくよく聞くらしいんです。でも、サッチャーに彼らの言っていることは分からない。

話を聞いてもらった方も「彼女はすごく話を聞いてくれた。でも、俺の言っていることは全然分かっていなかったと思う」というようなことを証言しているんですよ。彼女の境遇と彼らが置かれている状況はあまりにも違うから、想像力が働かない彼女には理解できないんです。

違う境遇の人を想像する力=エンパシーは知性だと思います。だから、それがない人たちを政治のトップに置いていて大丈夫なのか。日本でも、みんな大丈夫だと思っていないですよね。けれど、大丈夫じゃないままに波風起こさずだらだらと済ませちゃう。

武田 首相在任中の七年半、安倍晋三がやり続けてきたことというのは、そのシンパシー優先主義です。森友学園問題や加計学園問題、桜を見る会に共通するのは、自分の権力を行使し、仲のいい人にどれだけいい気持ちになってもらうかを最優先すること。安倍昭恵さんがフェイスブックで、加計学園の理事長や安倍晋三らが楽しそうにしている写真に「男たちの悪巧み」って、ちょっと面白いコメントを書いたんですが、なかなかいいセンスです。身内の悪巧みに対しては力を尽くすから、そばにいたらいろんな恩恵があって、「安倍さん、めちゃくちゃいい人」と思うんでしょう。

自民党の政治の動かし方が、シンパシーの枠組みにどうしたら入れるか、という形になっている。そして、その入場チケットをもらったら、そのままずっといることができる。

日本が、ブレイディさんの言うエンパシー主義に切り替えていくのはとても大事なんですが、残念なことに森友・加計・桜の問題も、取りあえず逃げ切ったという形になっている。つまり、狭いシンパシーで物事を動かせるというのが現在なんです。IOC会長のバッハが日本に来ていますが、バッハや菅や橋本や森が話しているのって、要は「俺たちのムラで楽しい金儲けをしようとしているんだから、国民は我慢してろよ」です。これに対して、「ふざけるな」と抗議することは、もちろんしなくちゃいけないし、し続けたいと思っているんですが、枠組みが強固です。

ブレイディ 安倍さんがまた総理として戻ってくるんじゃないかという話も聞いたりしますね。外から見ている日本って、ずーっと変わらないで同じところをずるずるって行っている感じがします。

異議申し立てができない日本のメディア

武田『女たちのポリティクス』の中に、ブレイディさんがイギリスのラジオでディベート番組を聴いていたというくだりがあります。日本でも一応、政治家が出演する討論番組というのはあるんですが、議論が活性化している様子を目にすることはない。会見をすれば、菅さんにしろ、安倍さんにしろ、とにかく質問を一問でも減らして、早く帰りたいという気持ちが表情に出ている。バトル、と言うと、なんだかプロレス的で嫌なんですが、ちゃんと向き合って議論をしてほしい。

ブレイディ ディスカッションしないなんておかしいですよね。イギリスはBBCみたいなテレビ局でも普通にディベートの番組を流していますよ。例えば今回のコロナ対応について有識者が「ジョンソンさんのやり方はおかしいんじゃないか」とはっきり言って、政府側が「いやいや、でも政府はこういうことを考えているんだ」という発言をするといったやり取りをちゃんと流すんですよ。そういうものが流れないというのは、言論の自由がないのと同じですよ。

武田 自分は、出演しているラジオ番組で、思ったように政権批判をしたり、オリンピックに反対したりするんですが、そうすると「よくぞ言った」なんて言われるんです。オリンピックにしろ、政治にしろ、今置かれている状況を受け止めて批判をすることって、何ら勇気を必要とするものではありません。安倍さんが二百数十億かけて布マスクを作ったけれどほとんどの人が使わなかった、という状況に、「なんだそれ、ふざけるな」と言うことに何の覚悟も要りません。でも、そういう批判的な言葉を吐くということが評価されてしまうのは、なかなか深刻です。その「よくぞ言った」の前に、なぜそれを言うことが「よくぞ言った」になってしまうのか、考えなくちゃいけない。

ブレイディ 本来当たり前のことですよね。日本のメディアが批判を言えない状況だというのは、本当に衝撃を受けますね。メディアって、どうしたって人々のオピニオンを形成する場所じゃないですか。やっぱりそういうところから変えていかないと何も変わらないですよ。

武田 ブレイディさん、最近の菅さんの会見の生中継って見たことありますか?

ブレイディ ないです、ないです。

武田 そこでどういったことが行われているかというと、菅さんがまず二十分ぐらい話した後、隣にいる内閣広報官の女性が、「これから質問を受け付けます。質問するときには指定の場所まで来てください。質問は一問だけです。追加の質問はおやめください」と説明があるんです。その後質問が始まるのですが、記者が質問した後に、菅さんがちっとも的を射ない答えをするとしますよね。記者が「ちょっと、質問に答えてくれていないんですけど」と抗議すると、広報官が「自席からの質問はおやめください」と言って、そのまま次の質問に移るんです。それって、追加の質問でさえないんです。こちらの質問に答えてくださいと言っているだけです。

極端な話、「ワクチンの接種について、なぜここまで遅れたのだと思いますか」という質問に対して「それにしても今日は、夕日がきれいでしたね」って返されても、それが答えになってしまう状況なんです。とんでもないことですが、それと遠くないことをずっと安倍さん、菅さんとやってきてた。都合の悪い質問からは逃げる。議論でも何でもないですよ。

下手すりゃ、そこで声を上げた記者に対して「何でこいつは一人一問っていうルールがあるのに、自席から声を上げているんだ」「空気読め、◯◯新聞!」みたいな声が平気で飛び交う。この権力者仕草というか、体制側に乗っかることに対してのためらいのなさが、このコロナ禍の中で強化されている。問い詰められても、それを整理して返答するのが政治家としての仕事じゃないですか。政治家が、問い詰められること自体に「ちょっとそれってどうかな」と思っているのがどうしようもない。それに対して、根本的な異議申し立てが出ないところが、日本のメディアの大きな問題点だと思います。

ブレイディ それはメディアの大きな大きな問題点ですね。日本のメディアはいろんなことをすぐに忘れて追及しなくなるじゃないですか。イギリスのメディアは何年も前にあったようなことを蒸し返したり、ずっと追いかけていたりするんです。非常にねちっこいですよ。

日本に漂う「亡霊」と、闘わない大人

武田 僕も割とねちっこさを売りにやらせてもらっているんですけど(笑)、イギリスではそういうねちねちしてる人に、「何でそんなにねちねちしてるんですか。嫌なことあったんですか」とか言う人はいないですか?

ブレイディ いないですよ(笑)。だってそれがメディアの仕事ですよね。たまに日本へ帰ってきて日本の人と一緒に仕事をすると、その人本人と話しているのか、その人が所属している組織や背後にあるものを代表して話しているのか分からなくなる瞬間があります。そういう現場に限って、何かあったときには誰も責任を取らなかったりする。自分としてしゃべっていないから、何かあったときも自分の責任じゃないという態度になるんですよね。偉い人だけじゃなくて、みんな逃げ足速いんじゃないかと思うときがありますね。

武田 以前、NHKの人から、『プロジェクトX』という番組が大成功した際、「プロジェクトXは俺が手がけた」と言っている人が十人ぐらい出てきた、という話を聞いたことがあります。成功すると、それを勝手に用いる人が出てきて、失敗すると「いや、俺じゃないよ。いやいや、だってお前じゃん、あれをやれって言ったのは」という責任転嫁が増えるということでもある。

オリンピックの問題をずっと追いかけているんですが、新国立競技場の建設にやたらと金がかかるということが分かって見直さなくちゃいけないとなったとき、「いや、俺はこの件、関係ないからね」と、みんなが言い始めた。誰も責任を取らない、非常に日本的な失敗の形です。でも、この日本では責任の追及をうまく回避できた人がトップに立つという状態が続いている。それは政治の世界でなくても、企業でも、いかにバッテンをつけられないでずっとそこに居続けるかということが、実力に変換されている。

ずっと居続けるということが優先される社会では、女性はなかなかそこに参画できないわけです。ライフステージの変化があったり、あるいはそういう可能性があると思われている人が居続けることが難しくなる。そうすると、女性に社会進出してほしくない人たちは、「ずっといる」を加点対象にし続けることで、自分の立場を守る。そのせいで組織の血行が悪くなっている。血が詰まっちゃっている感じで、今の日本の政界にも経済界にも共通するところだと思います。

ブレイディ『他者の靴を履く』という本でも使った言葉なのですが、日本は行くたびに「亡霊」という言葉が浮かびます。

武田 それはどういう意味ですか。文字どおりと言えば文字どおりだけれど。

ブレイディ シュティルナーという哲学者が、人間が囚われている実体のない固定観念を「亡霊」と呼んだんです。そして、人間というのは「亡霊」に支配されないで、まず自分というものを持ち、生身の人間として生きていくべきだ、というようなことを言っているんですね。何か日本って、シュティルナーのいうところの「亡霊」がすごく多いんですよね。例えば、「空気を読む」というときの「空気」というのも、亡霊の一つじゃないですか。

武田 そうですね。日本のコロナ報道ではやたらと「迷惑をかける」という言葉が出てくるという指摘がありますよね。大阪大学の三浦麻子教授のグループが「コロナにかかったのは自業自得だと思うか」というアンケート調査を日本、米国、英国、イタリア、中国の五ヵ国でしたところ、イギリスやアメリカは一%台で、日本は一一・五%という結果だったんです。コロナは、かからないように努力しても完璧に抑えることはできない。それでもかかったやつが悪いんだと思う人が、米英の十倍近くいるんです。でもこれはコロナだけではなく、ありとあらゆるところで「亡霊」との親和性が非常に高いと思います。これをやったら誰かに迷惑がかかるんじゃないか、自分がこういうふうになったのは自分のせいなんだ、と思い込む圧が強い。

ブレイディ 有名人がコロナにかかると「迷惑をおかけしました」とか言うじゃないですか。これ、イギリスの人にどう説明していいか分からないんですよね。イギリスにはNHSという国民保健サービスがあるんです。いいところも悪いところももちろんあるのですが、基本的に自己負担額は無料かとても少額なんですね。それは、病気というのは贅沢でもないし、何かの罰でもない。個人の身の上に起きる災難なんだから、そのコストをみんなでシェアしようという理念に基づいているから。イギリスは第二次世界大戦後からずっと、そのシステムや設立の理念をみんな学校で習っているんです。コロナにかかるのも、個人の身に起きる災難。それを、どうして迷惑をおかけしましたと謝らなきゃいけないのかは、イギリスの人には絶対に理解できないと思いますよ。私も分からないです。

武田 なるほど。でも、「迷惑をおかけしました」と言いたくなる気持ちは分かります。分かるというか、そう感じるべきだと植え付けられている。学校でまず何を教わるかといったら、迷惑かけるな、ほかの人と違った行動をするな、です。その刷り込みが強いし、自分もその教育の中で生きてきた。

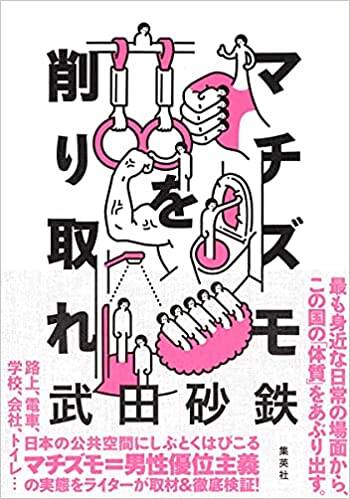

『マチズモを削り取れ』の中で日本の部活動の話を書きましたが、部活動のクラシックなスタイルというのは、異論を述べるな、従属せよ、です。この形がそのまま社会にスライドしていく。結婚式もテーマの一つにしましたが、あるべき家族像があり、そこから外れると、わざわざなぜそういう選択をしたのだと問われ、一風変わった人扱いされてしまう。生まれてから死ぬまで、真ん中に太い国道一号線みたいなものを勝手に用意され、そこから外れると「なぜあの人はそこから外れたんだろうか」「変わった人ね」と言われ続ける状況がある。そうすると、「あっ、本当は真っ直ぐ行くつもりだったんですが、ここで外れちゃいました」と言った後に、つい、「すいません」って言っちゃう。

でも、その国道一号線を確認しに行ったら、本当は別にそんなものはなかったということがほとんどです。幻の国道一号線。その苦しみやいらだちは、あらゆるところで感じてきたかもしれないですね。そういう亡霊的な国道一号線が、コロナ禍のなかで強化されていると感じます。

ブレイディ よく「今後日本はどうしたらいいですか?」というようなことを聞かれることがあるのですが、今まで「ちょっと絆創膏を貼るぐらいじゃ変わらないから、二十年、三十年後は変わるぞと腹をくくって、教育から変えていかないと駄目ですよね」と答えていたんです。Z世代といわれる今の子供たちは、特にイギリスはシチズンシップ教育をやっている世代だから政治への意識も高く、自分たちで物を考えられる子供が多い。そういう子供たちを見ていると、希望はここにあると思えて『僕はイエロー~』でもそういうことを書いたんです。

でも、ちょっと反省していて。日本にそれを当てはめて、日本も希望があるよねとは言えないですよね。よその国の子供を見て希望があるよねって思っていてもしようがないんです。やっぱり子供は大人を見ているから、大人が闘ってないのに子供がそうなるわけないんですよ。

武田 そうですね。

ブレイディ だから、教育から変えていかなきゃいけないというのはもちろんあるにしろ、やっぱり大人も、女だけじゃなく男も、みんなもっと手強くなる必要があると思うんです。私たちも一人一人が何かできることで抵抗していくしかない。あなたたちには任せたくないんだよという意思表示を、ツイッターだけではなく、実際のアクションとしてそれぞれが自分の持ち場でやっていかないと、何も変わらないですよね。その姿を子供に見せることが大切だと思います。

女たちのポリティクス

近年、世界中で多くの女性指導者が生まれている。アメリカ初の女性副大統領となったカマラ・ハリスに、コロナ禍で指導力を発揮するメルケル(ドイツ)、アーダーン(ニュージーランド)、蔡英文(台湾)ら各国首脳たち。そして東京都知事の小池百合子。政治という究極の「男社会」で、彼女たちはどのように闘い、上り詰めていったのか。その政治的手腕を、激動の世界情勢と共に解き明かした評論エッセイ。