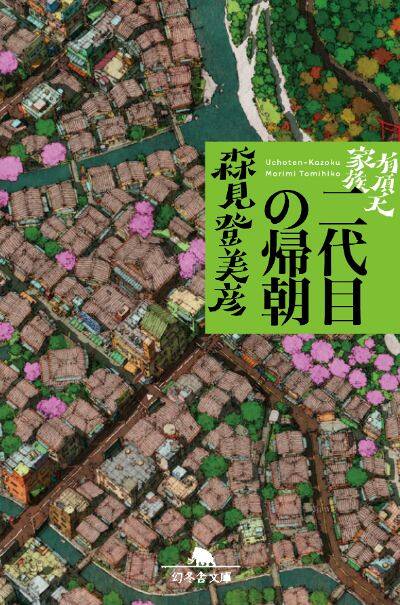

森見登美彦さんの『有頂天家族』は、狸が人間の姿となり、人間の美女や天狗たちと、縦横無尽に京都の街を飛び回る、世にも毛深い(!)ファンタジー小説で、三部構成(予定!)の人気シリーズである。

このシリーズの人気をさらに大きくしたのがアニメであることは、ファンは先刻ご承知と思うが、そのアニメを製作したP.A.WORKSの代表・堀川憲司さんは、非常に愛深き人物であり、シリーズ第二部『有頂天家族 二代目の帰朝』の文庫解説を書いてくださっている。

解説文中では、ヒロインに恋するあまり、女神と崇め、その思いを切々と綴っている(濃すぎる!)。プロデューサーからここまで愛されて、最高に素敵なアニメは生まれるのです!お読みください!

* * *

もし僕が弁天だったら、第二部の最後に一言添えてみたいですね。

「私はあなたに何を期待しているのかしらね? 矢三郎」

『有頂天家族』第一部は、矢三郎と弁天が希望に充ちた慶春の光に包まれて幕を閉じました。初詣でお互いの願いごとを語り合うなんて、小っ恥ずかしいにもほどがある。緑の蛙が紅くなっちゃうゼ!

作中ではあれから一年が経って(ファンは七年半待ったけれど)、第二部も再び二人の会話で終わります。けれど読後の余韻は対照的ですね。今回は、救いを求める弁天と、自分の無力を悟る矢三郎。いったい二人の関係はこの後どうなっちゃうのか。

考えてみれば、これまで森見登美彦さんの小説で、こんなふうにヒロインが貶(おとし)められたことがあっただろうか。

弁天は、森見登美彦さんの小説の中でも捉えるのが難しいヒロインです。アニメーションで弁天を演じた声優、能登麻美子さんとの対談から森見登美彦さんの言葉を拾うと、「弁天という人は……僕にもよく分からない人なんです」「弁天は、自分でも何がしたくて動いているのか、本当のところ分かってない人なんじゃないかって」(『有頂天家族公式読本』より)

むしろ弁天は、謎が魅力である。理解してしまったらつまらない。弁天の生みの親がそう思っている節がある。

小説家はそれでもいいのです。物語に登場するキャラクターの全ては一人の小説家から生み出される訳で、それ故どこかに小説家の人間性を受け継いでいる。よく分からないキャラクターであっても、創造主の想像力の縛りからは逃れられないんじゃないかな。意識的にせよ、無意識にせよ、そこには小説家が世界を見つめる視点が反映されています。下鴨四兄弟は個性がバラバラでも、みんなどこかに父親下鴨総一郎の一面を受け継いでいるようなものですね。

それに比べると、テレビシリーズのアニメーションはちょっと事情が違います。監督を中心に大勢のスタッフが意見を出し合ってキャラクターを生み出すのです。登場人物の行動やセリフの中にも「そのキャラクターらしさ」の一貫性が求められ、スタッフの間で共有する必要があります。

「弁天はよく分からない人だよね」といって、スタッフ各々が思い浮かべる「よく分からない芝居」を絵に描いても、弁天は魅力的なキャラクターにはなりません。スタッフの間でも、ヒロイン弁天は甚(はなは)だやっかいなキャラクターなのです。

はて、弁天みたいな人が僕の周りにいるだろうか?

自分の経験に照らし合わせて探ってみると、思いあたりましたね。といっても人間ではありません。アニメーションで物語を創作する過程の高揚感や、盲目的な没入感や、冒険心を刺激して、創作する者を惹きつけている力……に置き換えられる気がします。その力を「物語の女神」とでも呼びましょうか。

“彼女″は、謎と魅惑的な狂気を内に秘めている。高みからこちらを見下ろして、挑発的な微笑みで、危険な冒険に誘い出す。理想の彼女を、我々はいつも追いかけるけれど、きっと一生捉えることはできないと思うな。だからといって、もし捉えてしまえば、己が創作する物語の底が見えてしまうのでつまらない。彼女が内面に湛(たた)えている物語の泉を覗き見れば、吸い込まれてしまいそうなほど深く、無限を思わせる広さで、その色は言葉にするのが難しく、くるくると表情を変えてくれたほうが、恐ろしくもあるけれど、好奇心と創作意欲を掻き立てるというものです。

どうやら弁天と矢三郎の関係は、「文豪の女神」と小説家の関係の投影らしい。そう考えると、なんとなく腑に落ちます。

振り返ってみれば、これまでの森見登美彦さんの小説の多くは、主人公がヒロインを追いかけることで物語を転がしてきたのではなかったか。『太陽の塔』の水尾さんに始まり、『四畳半神話大系』の明石さん、『夜は短し歩けよ乙女』の黒髪の乙女、『恋文の技術』の伊吹夏子さん……と、次から次へと意中の女性の後をつけまわしたハレンチな大学生の記録。まさしくこれらは「文豪の女神」に惹かれて背中を追い続ける小説家の物語だったんじゃないか!

矢三郎が弁天を恐れず、阿呆の血が躍るに任せてちょっかいを出すことは、森見登美彦さんが文豪の女神と戯れながら楽しく小説を書くことに重ねているに違いない。

では、第二部で無敵の弁天が二代目に負けて空から墜ちたことは、矢三郎にとって何を意味するのかしらん。矢三郎の結びの言葉を引用しよう。

とうに私は承知していた。

弁天に必要なのは私ではない。

狸であったらだめなのだと。

もしそれが矢三郎の本心ならば、小説家は、文豪の女神との蜜月関係に自ら終止符を打つつもりなのか。第二部の刊行までに七年半を要したことは、二人の関係の変化にも関係があるのか。この先、二人の関係に明るい未来はあるのか。考えれば考えるほど、第三部の不穏な展開を示唆する余韻ではないですか?

森見登美彦さんの書く京都には、雅やかな世界の彼方此方(あちこち)に、得体の知れない闇へと通じる穴が開いています。蛙が棲んでいる井戸の底は冥界に繋がっているし、寿老人の屏風は「地獄の産業革命」への入り口になっている。祇園祭の宵山に吸い込まれてしまえば、十五年は「宵山迷宮」を繰り返すことになるし、「鞍馬の火祭」で夜の世界に取り込まれると、十年は抜け出せないのです。

文豪の女神の背中を追っていた小説家の体験談、「別の宇宙に迷いこんでしまったに違いない……宇宙が悪い、宇宙が……」(ブログ森見登美彦日誌より)にも別に驚かないですね。小説家が自分の内面と向き合い、物語の水脈を辿って、深く無意識の闇の底まで下りていく作業は、とても危険を伴うものだよ、みたいな話を河合隼雄さんと某小説家の対談本で読んだ気がします。

「別の宇宙」に長い間迷い込んだ小説家が、そこでどんなに恐ろしい地獄を味わったのかは、僕には想像がつきません。もし天から一縷(いちる)の糸が垂れているのを見つけられなければ、今頃はまだ京都の暗黒面を彷徨(さまよ)っていたかもしれない。これに懲りて二度と危険な穴には近づくまいと考えても不思議ではない。

現世と地獄を平気な顔で行き来できるのは弁天くらいなものです。

「有馬地獄」の経験で、矢三郎は悟ったのかもしれません。弁天と狸ではあまりにも生きる世界が違い過ぎる。

金曜倶楽部の狸鍋ならばまだしも、地獄でラーメンの出汁となり、ちゅるちゅる鬼に食われるのは御免こうむりたい。阿呆であっても身の程を知るべし。弁天に相応しい相手は、狸であったらだめなのだと。

矢三郎よ。おまえはそれでいいのかい?

もし僕が文豪の女神だったら、森見登美彦さんに尋ねてみたいですね。

「私はあなたに何を期待しているのかしらね?」

その答えは次の第三部で、矢三郎と弁天の関係として描かれるのでしょうか。僕はそれを待ちたいと思います。

とりあえず、矢三郎は思い出すべきですね。これまで絶体絶命のピンチから自分を救ってくれたのは、いつも弁天だったことを。今こそ、化け術を駆使して彼女の寵愛に報いるときじゃないか。「可哀相だと思っていますよ」と言葉にするだけなんて冷たいじゃないか。近寄り難い美しさの奥に底知れぬ虚無の闇を抱えた弁天の、唯々(ただただ)「喜ぶ顔が見たいからだ!」と叫んだ偉大なる恩師の教えを忘れたわけではあるまい。

天狗と狸と人が暮らす世界が、恐ろしい「地獄の産業革命」の上に創られていることを知ったとしても、矢三郎には、その世界のありのままを、色とりどりの光と、柔らかな風と、ふわふわの毛玉でまるっと覆い尽くして、面白く生きることを謳ってほしいですね。

文豪の女神の寵愛を受けた小説家は、どんな時代のどんな場所に閉じ込められていたとしても、美しい呪文で光の射す世界へと扉を開くことができると思うのです。

――アニメーションプロデューサー・ピーエーワークス代表

(第一部『有頂天家族』の文庫解説は、ヨーロッパ企画の上田誠さん。コチラで読めます)