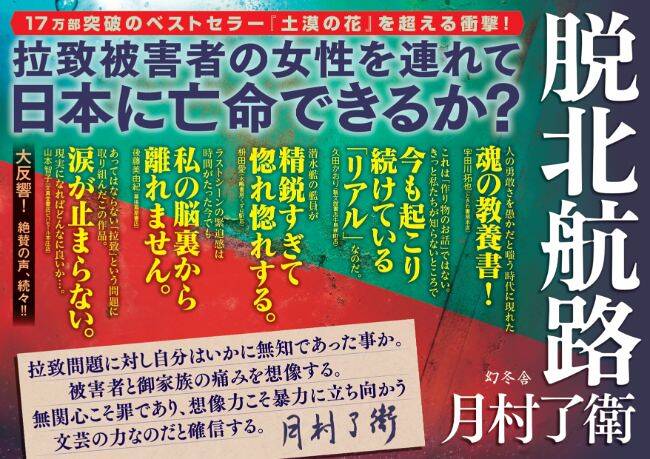

月村了衛さんの最新長編小説『脱北航路』が刊行されました。

「北朝鮮の海軍精鋭達が日本人拉致被害者の女性を連れて脱北する」

という衝撃の内容で、冒頭からトップスピード。

時間を忘れて読み耽ること間違いなしです。

潜水艦による決死の脱北、拉致被害者の救済、

迫りくる朝鮮人民軍の猛攻撃、艦内で渦巻く感涙の人間ドラマ……。

本書の刊行を記念して、試し読みを全4回でお届けいたします。

* * *

0

外灯もない闇夜の斜面を、車のヘッドライトが登っていく。ロシア製の軍用四輪駆動車UAZが二台。未舗装の道であるから、どちらの光も小刻みに揺れている。

十一月四日午後七時五十七分。朝鮮民主主義人民共和国の東岸に位置する新浦港から内陸部に向かって8キロほど離れた地点。高台に建つコテージの門前で、二台は砂埃を巻き上げつつ停車した。相当に築年数が経過している二階建てのコテージは、窓から漏れる微かな明かりがなければそれこそ廃屋とも見まがうものであったろう。それでも狭いながらに庭を有し、古い煉瓦の塀に囲まれた建物は、この国では立派に別荘と呼べる造作であった。少なくとも共和国(北朝鮮)の階層制度を構成する3大階層51個分類のうち、最上位の核心階層でなければ住めるものではない。

門衛の兵士が先頭の車に歩み寄る。彼が誰何しようとしたとき、助手席の窓が開けられ、乗っていた将校が身分証を差し出し横柄な口調で言った。

「総政治局敵工部、辛吉夏(シン・ギルハ)上佐」

「失礼ですが上佐同志、来訪のご予定を伺っておりません」

緊張しながら応じた兵に、狷介な目付きをした将校は威圧的に命じた。

「特命である。詳細は責任者にしか説明できない。早く通せ」

兵はたちまちすくみ上がって門を開けた。動き出した先頭車に続き、後続車も敷地内に進入する。

玄関前で停車したUAZから真っ先に降り立った上佐は、武装した兵を引き連れ、屋内へと無遠慮に入り込む。玄関のすぐ内側は小規模ながら吹き抜けのホールになっていた。古い西洋風の建築だ。節電のため照明器具の多くが取り外されていて内部は薄暗い。それでも一般人の住居に比べるとまだ明るい方と言えた。

警備の兵が三人。それに職員らしき数人の男女が、暗がりに身を潜めるようにして様子を窺っている。

応対に出てきた下士に、上佐は再度名乗り、身分証を差し出した。

身分証の写真は確かに眼前の男のものであり、その下に記された生年月日によると年齢は三十六。その歳で総政治局の上佐とは相当なエリートである。

「上佐同志、第48特別招待所を預かる宋光(ソン・グァン)下士であります」

敬礼する下士に、上佐はさらに一通の書面を渡した。

「命令書だ。我々はこれを正確に実行せねばならない」

「拝見します」

薄暗い中、両眼を細めるようにして書面に視線を落とした下士は、驚愕に目を剥いた。

冒頭に[1 호명령]と記されている。1号命令。〈1号〉とは金正恩(キム・ジョンウン)本人を指す。つまりその命令書が、金正恩直々に発せられた最高機密であることを意味しているのだ。

「明日未明から新浦で大演習があることは君も承知しているな」

「もちろんであります」

直立不動となった下士が機械のように返答する。

上佐は彼の手から命令書を取り戻し、

「聡明なる金正恩同志は演習と並行して107号の移送を立案された。祖国防衛のため軍の隅々にまでお心を配っておられる金正恩同志の叡智には感嘆を禁じ得ない」

「同感であります。早速新浦にいる上官に連絡を──」

「馬鹿者っ」

一喝され、下士が直立不動の姿勢に戻る。

「おそれ多くも、金正恩同志直々のご命令をないがしろにするつもりかっ」

「いえ、まさかそんな」

「嘘をつけ。では[1号命令]と書かれていたのが読めなかったのか」

「確かに読めましたっ」

下士の両足は傍目にもそれと分かるほど震えている。

「いいか、107号の所在は祖国防衛と外交問題の双方に関わる最重要機密だ。我々が移動した後も絶対にここを動いてはならん。たとえ相手が司令部であっても、外部との一切の連絡を禁ずる。電話がかかってきたら異状なしと答えろ。上官どころか司令官がやってこようと、少なくとも演習の終了まで口外は死んでも許されない。それが金正恩同志のご命令である。理解したか」

「理解しましたっ」

「では宋光下士、すぐに──」

発言の途中で上佐が視線を上げる。

奥の階段から、白いカーディガンを羽織った初老の婦人が下りてくるのが見えた。

一般人ではあり得まい。顔色は蒼白く、髪はほぼ白髪になっているが、毅然とした佇まいは品の良さと芯の強さとを感じさせた。

「兒107号だな」

上佐は直接声をかけた。

「はい」

「ただちに移動する。我々に同行してもらいたい」

「分かりました。すぐに支度をします」

こういうことには慣れているのか、驚いた素振りもなく引き返そうとした婦人を上佐が呼び止める。

「待て。時間がない。何も持たずにそのまま来い」

「お言葉ですが、私は喘息の療養のためここへ移されました。薬がないと、万一移動中に発作が起きたとき──」

「分かった。薬のみ携帯を許可する」

「感謝します」

一礼した婦人が階段を上ろうとする。上部の廊下から心配そうに見ていた介護役らしい女性が奥へと引っ込み、すぐに小さなポーチを持って戻ってきた。

「二日分あります、これを」

「ありがとう」

微笑んで受け取った婦人は、しっかりとした足取りで一階に下りてきた。上佐の部下達がその左右をすかさず固める。

彼女を連行し、上佐と部下達は足音高く去った。

玄関に出た宋光下士は、漆黒の山道を遠ざかっていく車列のヘッドライトをどこか釈然としない思いで見送った。

同日午後九時三十三分。一台目と時間を空けて新浦港に戻った辛吉夏のUAZは、コンクリート製の詰所と遮断機のないゲートが設けられた最初の検問で停止を命じられた。

吉夏は自らの身分証を開いてみせる。コテージで提示したのと同じ物だ。本物なのだから疑われるおそれもない。ただし、[敵工部]という部署名は[中隊政治指導員]に変わっている。

運転席の柳秀勝(リュ・ススン)上士はすでに海軍の制服に着替えていた。他の兵士達が乗ったUAZは三十分以上前に港に入っているはずである。

岸壁には演習のスローガンを掲げた横断幕や、健闘を讃える多くの旗がなびいていた。

立ち並ぶ施設の前を過ぎ、海岸線に沿って直進する。夜空に伸びるミサイルの発射試験台が遠望された。他国の軍港と違って警備は緩い。海岸線に巡らされたフェンスはところどころ腐食しているばかりか断続的で、接続道路上に減速帯もない。ウォッチタワーはあるが圧倒的に数が不足している。警備車輛も見受けられない。とは言え合同演習の前だけあって、右往左往する軍人達で騒然とした空気に包まれていた。彼らの頭の中にあるのは、上層部の注意を惹かぬよう、自らの担当任務を無難にこなすことだけだ。それ以外はまったく眼中にないと言っていい。

UAZの助手席で吉夏は人知れず笑みをこぼす。これまであえて目を背けていたこの国の実相が、今は明瞭に見えていた。

目的の桟橋は、新浦造船所や保守施設と同じく、海に突き出た岬の先端部に位置している。最後の検問はほぼフリーパスだった。警備兵が吉夏の顔を知っていたからだ。

「出港時刻が迫っております。政治指導員がこんな時間までどちらへ」

顔見知りの兵に尋ねられ、吉夏はごく自然な態度で応じた。

「統制本部から急な呼び出しがあった。それ以上の言明は禁じられている」

「失礼しました」

己の軽口を悔いるように警備兵が敬礼する。

「航海の無事をお祈りしております」

「ありがとう」

ゲートを抜け、UAZは桟橋に向かう。

天候は決していいとは言えなかった。海面は暗くざわめき、風は身体の内側で悪寒にも冷笑にも近いものを醸成する。

それでも港には曳船や連絡船が行き交い、交通量が普段より多くなっていた。取材の準備をしている朝鮮中央テレビのスタッフも目に入った。

西側でロメオ級と呼ばれる旧式の033型攻撃型潜水艦は、すでにドックを出て桟橋に横付けされていた。水中排水量1830トン、全長76メートル、乗組員数54。中国からの技術供与で建造され、八発の魚4型魚雷と十発の機雷を抱えた朝鮮人民軍の主力潜水艦である。あちこちに錆の浮いた古い船体は、長年潮風に晒されて年老いた船乗りの体躯を思わせた。

魚雷の搭載は三日前に完了している。今は乗組員達が手渡しのバケツリレーで補充の生鮮食料品や調理不要の弁当などの搬入を行なっていた。

セイルからは潜望鏡や通信アンテナが露頂し、乗組員は点検に余念がない。充電に使用した冷却水の水蒸気が艦尾から立ち上っている。真っ白な靄となったそれは、寒さに凍える巨人の吐息のようだった。

隣の艦に接舷した給水船がホースをつなげて飲料水を補給している。その前甲板では水兵が整列し、ミーティングの開始を待っていた。将校達は岸壁でドラム缶の焚火を囲み、茶や菓子などを手にして束の間の情報交換に余念がない。あるいは単なる世間話か。

桟橋全体が演習前の緊張と慌ただしさとに包まれて、夜の空気を自ずと活気に満ちたものへと変えていた。

「そんな装備、こっちのリストには載ってないぞ」

かん高い声が聞こえた。港の補給班長と乗組員が何か言い争っている。

「どうした」

UAZを降りて補給班長に声をかける。

吉夏の制服と階級章に気づいた補給班長が敬礼し、

「はっ、ここにある救命ボートですが、搬入予定に含まれておりません」

補給班長は円筒形のバッグに収納された状態のゴムボートを指差した。六人乗りのものが全部で六艇もある。

「当然だ。本艦には特別訓練が課せられたばかりである。そちらに連絡が行ってなくてもおかしくはない」

「念のため確認を取りますので、しばらくお待ちを──」

「その必要はない」

吉夏は懐から再度命令書を取り出した。1号命令の文字だけを強調するように見せつけ、

「金正恩同志のご発案による極秘訓練だ。金正恩同志は賢明にも確認行為による機密の漏洩を懸念しておられる」

補給班長が息を呑む。

そこへ柳秀勝上士がUAZの後部から大きなトランクを重そうに運んできた。

「それは……」

不審そうな補給班長に、吉夏は平然と告げる。

「同じく訓練に使用する装備だ。特命により小官が某所より直接運んできた。言うまでもなくこの件もまた口外を許可されていない。同命令は今この瞬間から君に対しても適用される。分かったか」

「はっ」

補給班長に反論の余地はない。

「ではただちに搬入せよ。機密部品が入っているため取り扱いには充分に注意するように」

吉夏が命じると同時に乗組員達がそれらを手際よく搬入し始めた。トランクは艦のハッチをぎりぎり通過できるサイズであった。

「辛政治指導員」

セイルの上から呼びかける声がした。長身で筋肉質の偉丈夫が立っている。副艦長の洪昌守(ホン・チャンス)上佐であった。

「艦長がお待ちです。至急艦長室へお越し下さい」

「分かった」

返答しながら吉夏は早足でタラップを上っていった。

「出港の準備は」

小声で問うと、副艦長は短く答えた。

「順調だ」

頷いて昇降ハッチから艦内へと入る。同時に異様な臭気が押し寄せてきた。吉夏は反射的に顔をしかめる。鉄と錆。血と油。食物と排泄物。何よりも潮と汗。それらが渾然一体となった独特の臭いだ。これを嗅ぐと、吉夏はいつも強制労働収容所の特別教導室──〈教導〉とは〈拷問〉の意に他ならない──に染みついたあの耐え難い悪臭を想起する。

空調機は作動しているはずだが、貧民窟の地下室よりも湿って淀んだ空気は、艦内にしぶとくしがみついていっかな離れようとしない。こんな場所に何日も、何十日も籠もりきりとなる潜水艦乗組員とは、選考時必要とされる資質に嗅覚異常が含まれているのではないか──半ば本気でそう思うことがある。

「お待ちしておりました、上佐同志」

昇降筒のすぐ下で、副政治指導員の李清敬(リ・チョンギョン)少佐が出迎えた。三十を過ぎたばかりの若さで、総政治局員として潜水艦に乗り込むのは初めての男である。

「統制本部の方はどうでした」

「本艦に特別命令が下った」

「特別命令? 演習中にですか」

さりげなさを装った仕草で清敬の耳許に顔を寄せ、囁くように告げる。

「厳密には演習内容の変更だ。詳しくは後で話す。引き続き乗組員の指導に専念してくれ」

「はっ、お任せ下さい」

重要な仕事を託されているという感激も露わに、清敬は全身に意欲を漲らせて敬礼した。

圧迫感を覚えずにはいられぬほど細い通路を、吉夏は副艦長の先に立って進む。艦首側に向かって右、ドアで仕切られた艦長室に入る。壁収納型のベッドにデスク。ごく狭い空間だがそこには吉夏が運んできたトランクが置かれていた。

「うまくいったようだな」

艦長の桂東月(ケ・ドンウォル)大佐が低い声で言う。中肉中背で、これといった特徴のない容貌。有力者の引きもなく潜水艦艦長に抜擢されたほどの人物だが、それだけに苦労したのか、四十七歳という年齢よりもずっと老けて見える。あるいは、深海の重圧に耐え続ける潜水艦勤務とはそこまで生命力を消耗させるものなのか。

「ええ、今のところは」

「彼女の反応は」

「否でした」

桂艦長の表情がたちまち灰色の海面よりも曇っていく。

洪副艦長はドアの隙間から外を窺いながら、二人のやり取りに耳を澄ませていた。

「場合によっては薬物を使用するつもりでした」

艦長の視線が怒気を孕む。

「それは最後の手段であったはずだ」

「ご安心を。私の説得により、最終的には我々の提案に同意してくれました」

「本心からだな?」

「はい。そうでなければより安全な策を採らざるを得なかったでしょう」

「君の慎重さには感心するよ」

「皮肉ですか。私には非難のように聞こえました」

「解釈は自由だ。しかし──」

吉夏は無遠慮に相手の言葉を遮った。

「ご懸念は無用に願います。我々は〈同志〉ですよ、艦長」

副艦長が視線を室内へと移す。その顔には、艦長に対する政治指導員の尊大な態度への不快感が浮かんでいた。

(つづく)