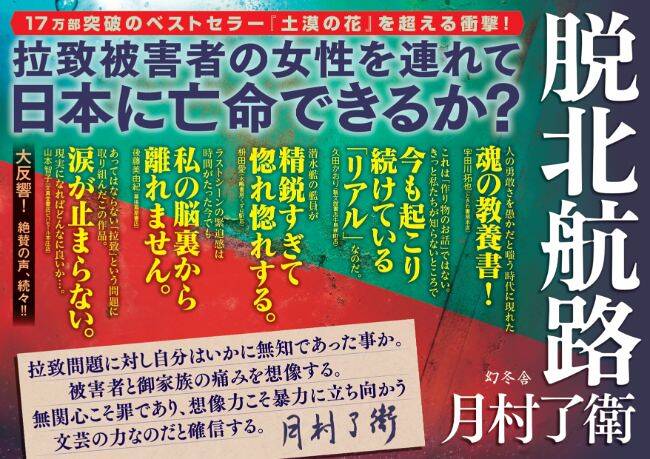

月村了衛さんの最新長編小説『脱北航路』が刊行されました。

「北朝鮮の海軍精鋭達が日本人拉致被害者の女性を連れて脱北する」

という衝撃の内容で、冒頭からトップスピード。

時間を忘れて読み耽ること間違いなしです。

潜水艦による決死の脱北、拉致被害者の救済、

迫りくる朝鮮人民軍の猛攻撃、艦内で渦巻く感涙の人間ドラマ……。

本書の刊行を記念して、試し読みを全4回でお届けいたします。

* * *

「間に合わないっ」

崔(チェ)中将が悲鳴のような声を上げた。

現場の状況をリアルタイムで映し出しているモニターの中で、11号の甲板が水に浸かり始めた。ファストロープ降下した特殊部隊の隊員達は着用していた救命胴衣を慌てて圧縮空気で膨らませる。たちまち彼らは波間で不恰好にもがくしかない無力の身となった。

金総参謀部長は決断した。

「H─5爆撃機編隊、対艦ミサイルで潜水艦11号を攻撃せよ」

陸軍の朴容国(パク・ヨングク)中将が顔色を変える。

「お待ち下さい。現場では直昇飛行機二機が隊員を救助中です。今攻撃すれば隊員達は、いや救出に当たっている二機も──」

「構わん。拿捕が無理なら撃沈しかない。今を逃すわけにはいかんのだ」

朴中将が黙り込んだ。

当然である。ここで11号を沈めねば、自分達全員の明日はない。

総参謀部長は無数のモニターで状況を確認する。命令はすべて迅速に伝達された。

〈ヘチャン1、こちらコンワン〉

〈コンワン、こちらヘチャン1〉

〈ヘチャン編隊に対して撃沈許可を出す〉

『空王(コンワン)』、すなわち航空司令部とH─5爆撃機『海槍(ヘチャン)』との通信が演習統制本部に響き渡る。

〈ヘチャン編隊全機、我々は撃沈命令を受けた。全弾、電波ホーミングをセットし距離2里、高度3000で発射開始〉

〈ヘチャン2からヘチャン1、潜水艦11号の上空に直昇飛行機二機を確認。被弾または誘爆のおそれあり〉

〈構わず撃てとの命令だ。全機対艦ミサイル発射〉

これまでにない衝撃が11号を襲った。

激しく揺れる艦内で全員が持ちこたえる中、一人澄ました顔でヘッドフォンでの観測に集中していたソナー員の尹圭史(ユン・キュサ)上士が振り返る。

「海面で爆発音、六発を確認」

幸いにも直撃は免れたようだ。

「艦内確認、浸水を点検せよ」

副艦長が命じているそばから、尹ソナー員は持ち前の無表情で言った。

「待って下さい、水上艦二隻接近中。目標『カ』の距離3海里、目標『ナ』の距離10海里。速力35。方位変わらず270」

目標は発見と同時にカナダラ順で呼称される。「カナダラ」順とはハングルの順番で、英語の「ABC」、日本語の「あいうえお」に相当する。朝鮮人民軍や韓国軍で使用される場合には、米軍における「アルファー、ブラボー、チャーリー」と同じ意味を持つ。

「速度からするとシンフン級魚雷艇だな」

見えるはずのない海面のはるか向こうを見据える気迫で東月(ドンウォル)は発した。

「近すぎます、艦長。どうなさいますか」

「落ち着け、と言いたいところだが、君は充分に落ち着いているようだな」

昌守(チャンス)は無言で微笑んだ。

この男がいてくれて本当によかった──

東月は決然と命じる。

「目標『カ』に対して魚雷攻撃を敢行する。艦尾7番魚雷発射準備」

「艦尾7番魚雷発射準備」

昌守がインターコムに向かって復唱する。

奇妙なことに、指揮官の動揺は微妙なブレとなって艦の機器に伝わる。そうなると魚雷は決して当たらない。理屈を超えた現象の存在を、東月は経験的に知っていた。

言い換えれば、より冷静な方が必ず勝つ。

間もなく艦尾魚雷員から報告が返ってきた。

〈発射準備完了〉

そこへ尹ソナー員が天気予報でも伝えるような口調で言う。

「距離1.48」

次の言葉は、東月の口から滑らかに放たれた。

「発射」

間髪を容れず東月は指示を繰り出す。

「下げ舵20」

「下げ舵20」

柳秀勝(リュ・ススン)操舵員が復唱しつつ舵を切った。

全員が息を詰め、永遠とも思える静寂の時間が過ぎるのを待つ。

「0.99海里で爆発音。目標『カ』に命中」

尹圭史の淡々とした報告に対し、全員の漏らした息の音がことさらに大きく聞こえた。

しかし圭史はさらりと続ける。

「270度、距離0.99、魚雷音探知。目標『カ』が発射したものと思われます」

発令所にいる全員が一斉に東月を見た。

「間に合わない。魚雷をやり過ごす。艦首魚雷準備」

「魚雷接近。間もなく上方を通過。深度不明」

圭史の口吻はどこまでも艦内の空気に不似合いだった。

一方で昌守の声はいかにも力強く頼もしそうに聞こえる。

「総員衝撃に備えろ」

衝撃は、なかった。

「魚雷通過。前方へと離れつつあり。距離……」

あくびでもしそうであった圭史が、そのあくびを嚙み殺すかのような顔を見せた。

「待って下さい。前方から魚雷音接近、前方で反転した模様」

やはり音響追尾式であったのだ。東月は即座に命じる。

「艦首1番魚雷発射」

またも無限に近い十数秒が過ぎた。

「前方に爆発音。敵魚雷に命中」

海中を伝播してくる震動の中、一同は歓声を上げた。

残る一隻、目標『ナ』は追ってこなかった。本来水上艦を相手とするシンフン級魚雷艇はソナーを装備しておらず、潜航する潜水艦に対しては極めて不利であるからだ。

「間一髪でしたね」

中腰になってパイプにしがみついていた李清敬(リ・チョンギョン)副政治指導員が、頬に熱気の赤みを残し傍らの辛吉夏(シン・ギルハ)を見上げる。

「演習とは言え、本当にやられるかと思いましたよ」

「少佐、今の君の発言には問題点が二つある」

吉夏は突き放すような口調で告げた。

清敬が反射的に直立不動の姿勢を取る。

「まず一点目、政治指導員たる者としてそのような気安い言動を取るべきではない」

「はっ、申しわけありませんっ」

必要以上に大仰な態度で清敬が応じる。

「二点目は、今の攻撃は演習ではないということだ」

上官の真意を測りかねたのか、副政治指導員が聞き返す。

「それは……どういう意味でありますか」

「分からんかね」

「恥ずかしながら小官には……」

今や他の乗組員達も息を詰めて二人の政治指導員を注視している。

吉夏は嗜虐的とさえ見える笑みを口許に湛え、ゆっくりと告げた。

「簡単だよ、李少佐。演習でなければ、実戦であるということだ」

「それは何かの比喩でありましょうか。常に実戦のつもりで訓練に臨めという……」

「なかなか面白いことを言うじゃないか。軍人として立派な解釈だよ、少佐。だが不正解だ。演習統制本部は本気で我々を撃沈するつもりで攻撃してきたのだ」

「まさか」

引きつったように笑う清敬に対し、吉夏の笑みはすでに消えている。

「まだ分からんのかね。我々はこれより共和国を脱し亡命するのだ」

「なんですって」

歩み寄ろうとした清敬の鼻先に、68式拳銃の銃口が突きつけられた。

艦内を北洋の風よりも冷たい緊張が走り抜ける。

「冗談でしょう?」

「悪いが、冗談でできる行動ではないことくらい、君の凡庸な頭でも理解できるだろう」

「そんな……」

尊敬する上官に裏切られたという思いからか、清敬の童顔が異様に歪む。

「諸君、落ち着いて私の話を聞いてもらいたい」

歩み出た艦長を、全員が無言で見つめる。

「辛吉夏政治指導員の言ったことは本当だ。我々は祖国を捨てる。副艦長や航海長、機関長らも同志だ。諸君を騙したことについては謝罪する」

「これは金正恩(キム・ジョンウン)同志への反逆です」

裏返った声で清敬が叫ぶ。

「それだけではありません。党と、党の推進する主体思想に対する冒涜です」

「その通りだが、私はその言葉を使いたくはない。裏切ったのは金正恩と党中央であり、裏切られたのは私の方だ。君達も本当は分かっているはずだ」

沈黙する一同の面上には、彼らの「分かっている」ことが表わされていた。

「だが心配は要らない。希望する者は全員救命ボートで艦から降ろす。そのために充分な数のボートを搭載しておいた。念のため水と通信機も渡しておくが、すぐに発見してもらえることだろう。また、我々とともに亡命を希望する者は大歓迎だ」

「正気の沙汰じゃない」

清敬が反論する。

「救助されても我々は厳しい尋問を受けることになる。何も知らなかったでは済まされない。それだけじゃない。なぜ全員で力を合わせて反逆者を制圧し、艦を奪回しなかったのかと追及される」

「それに対する回答は用意してある」

東月の言葉と同時に、洪(ホン)副艦長以下、弓(クン)航海長、呉(オ)通信長ら主だった士官達が隠し持っていた拳銃を示した。尹(ユン)ソナー員までも拳銃を構えている。

「彼らは私の計画に賛同してくれている。君達は艦を奪回しようと試みたが、銃で脅され、抵抗することができなかったと言えばいい」

「そんな言いわけが通るほど保衛司令部も総政治局も甘くない。いや、ありとあらゆる機関が我々を責め抜く。きっと誰かが、主体思想の脆弱な誰かが、耐えられなくなって口を割る。少なくとも敵対階層に落とされることは間違いないぞ。そうなったらどんなみじめな暮らしが待っているか」

清敬は振り返って乗組員達を煽った。

共和国社会を構成する核心階層、動揺階層、敵対階層の3大階層のうち、潜水艦の乗組員は最上位の核心階層から選ばれる。それが最低の敵対階層に落とされたら、家族のみならず親族も現在の地位を失うばかりか、仕事や住居さえ奪われ、最悪の場合は強制労働収容所送りともなりかねない。

「全員で力を合わせれば絶対に制圧できる。数ではこっちが上なんだ。我々は卑劣にも裏切り者の反乱分子達によって騙されていたが、真実を知り、犠牲を払いつつも艦を奪回した──それしかないっ。皆も家族がいるはずだ。祖国に戻った後のことも考えろっ」

その言には一理も二理もある。むしろ正論であり、最も賢明な策と言えた。

「さあ、早くやるんだっ。犠牲を怖れていては全員が破滅することになるぞっ」

銃声が轟いた。

頭部に赤黒い弾痕を穿たれた清敬が崩れ落ちる。

吉夏の拳銃から硝煙が立ち上っていた。

「真っ先に口を割りそうな者を処分した。これで諸君も安心して退艦できるだろう。『全員で抵抗したが武装した反乱分子には敵わなかった、犠牲となった李清敬副政治指導員の英雄的行為を我々は決して忘れない』と涙ながらに語るんだな」

うそぶく吉夏を、東月は横目で睨みつけた。

乗組員達は声もない。抵抗すればどうなるか、吉夏は直属の部下を見せしめにしただけでなく、もっともらしい報告の文言まで作ってくれたのだ。

「……艦長」

若い乗組員の一人がおずおずと手を挙げた。

「なんだね、遠慮は無用だ、言ってみたまえ」

「我々が退艦したら、どうやって操艦するのですか」

「目的地までは最長でも二日の行程だ。私の同志は全部で十五人いる。君達全員が退艦したとしても我々だけで充分にやれる」

艦内の任務は三交代制である。それを交代せずに最長二日間やり続けるのは、負担ではあるが決して不可能ではない。

「では、目的地はやはり南鮮ですか」

「違う」

東月はきっぱりと言った。

「日本だ」

一同の間にざわめきが広がる。

それを見すましたように、東月は将校居住区画を抜ける通路に向かって声をかけた。

「もう隠れる必要はない。出てきて下さい」

艦長室のドアが開き、中から初老の婦人が不安そうな面持ちで現われた。

白髪に蒼白い顔色。昨日まで特別招待所にいた女性である。

「紹介しよう。広野珠代さんだ」

乗組員達が顔を見合わせる。何人かは驚愕に目を見開いているが、ほとんどの者は意味が分からずにいるようで、「誰なんだ」「どうして女が」「日本人なのか」といった声が漏れ聞こえた。

東月の目配せで、吉夏が声を張り上げる。

「艦長と協力して計画を練った私は、出港前に彼女をトランクに隠して乗艦させた。彼女は四十五年前、我が国の工作員が日本から拉致した日本人である。情報が遮断されているため諸君の多くは知らぬことと思うが、日本は彼女を拉致被害者の象徴と位置づけている。それこそが我々の勝算なのだ」

押し黙る一同を見回し、吉夏は不敵に続けた。

「いいか。南鮮に行こうと他のどの国に行こうと、我々が受け入れられるという保証はない。むしろ、政治的駆け引きにより我々が〈消されてしまう〉可能性の方がはるかに大きい。だが本艦に広野珠代が乗っていることを無線で日本人に知らせることができればどうだ。たとえ日本政府が金正恩と取引しようとしても、日本国民は必ず本艦を受け入れる。少なくとも広野珠代を犠牲にするような決定を日本人は絶対に認めない」

大軍団を前にした将軍の如く、吉夏は陶酔の面持ちで語っている。

その間、日本からの拉致被害者であるという当の婦人は、放置されている清敬の死体を痛ましげに見つめていた。

(続きは書籍『脱北航路』でお楽しみください)