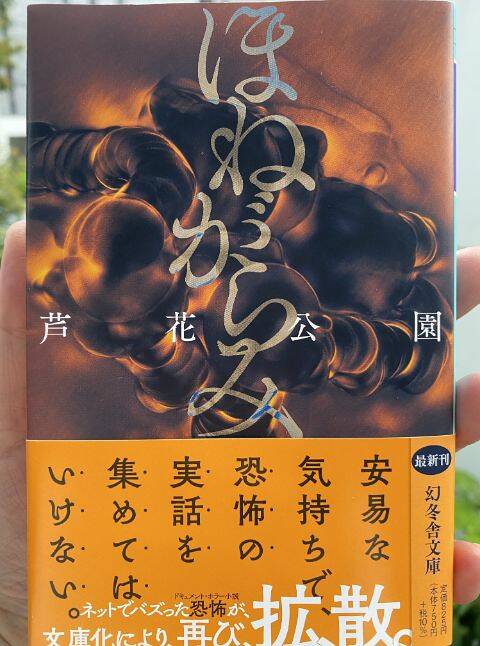

「怖すぎる」とネットでバズったホラー小説『ほねがらみ』がこのたび文庫本になりました。恐怖の拡散スピードが、ますます加速しそうな気配です!

「怖すぎる」とネットでバズったホラー小説『ほねがらみ』がこのたび文庫本になりました。恐怖の拡散スピードが、ますます加速しそうな気配です!

文庫化にあたり、朝宮運河さんが、素晴らしい解説をくださいました。特別にこちらに公開いたします。

* * *

新世代ホラーの旗手、芦花公園の原点

朝宮運河(ライター・書評家)

近年日本のホラー小説がますます面白くなってきた。そう実感しているのは私だけではないだろう。長いキャリアを誇る中堅・ベテラン作家からここ数年でデビューした新鋭まで、多様な書き手がそれぞれ力のこもったホラー小説を毎月のように発表しており、書店に出か けると目移りがしてしまうほどだ。

個人的感触によると、潮目が変わったのは二〇一五年、澤村伊智が『ぼぎわんが、来る』で鮮烈なデビューを飾ったあたりである。その前後から実力と個性をそなえた書き手がホラー界に続々参入し、ジャンル内部を活性化させるとともに、読者の裾野を大きく押し広げたのだ。日本のホラーは今まさに、豊かな実りの季節を迎えている。

芦花公園はそんなホラーの新時代を象徴するような書き手である。

東京に実在する都立公園と同じペンネームをもつこの作家は、二〇一八年ウェブ小説サイト〈カクヨム〉にて執筆活動をスタート。ホラーを中心に複数の作品を投稿していたが、二〇二〇年夏にそのうちの一編である「ほねがらみ─某所怪談レポート─」がツイッター上などで大きな話題となったことから、商業作家としてデビューを果たした。同作は二〇二一年四月に幻冬舎より『ほねがらみ』として書籍化。私たちが今手にしているこの文庫版は、単行本版にさらなる加筆修正を施した最新バージョンだ。

現代のホラーシーンにあって、芦花公園という作家の存在を際立たせているのは、ホラージャンル全般へのリテラシーの高さだろう。今日活躍する若手ホラー作家の多くは、自らが活躍するジャンルへのこだわりを公言しているが、そんな中でも芦花公園のホラーマニアぶりは際立っている。

『ほねがらみ』の「はじめに」において著者は語り手〈私〉の口を借り、自らのホラー遍歴を語っている。『学校の怪談』などの児童書から『新耳袋』などの怪談実話本、貴志祐介、三津田信三などのホラー小説に、伊藤潤二らのホラー漫画、そして「くねくね」に代表されるネット怪談──。

幼い頃から怖い話に惹きつけられ、今では怪談の収集を趣味にしているという〈私〉の熱を帯びた語りは、そのまま芦花公園のホラーへの信仰告白といっていいものだ。単行本版でこのくだりを読んだ際には、ホラー至上主義的な著者のスタンスを 微笑えましく感じるとともに、いつの時代も変わらぬお化け好きの姿に共感を覚えたものだった。

ここで注目しておきたいのは、〈私〉=芦花公園がホラー小説やホラー漫画と並んで、怪談実話やネット怪談の影響を公言していることだ。フィクションに怪談実話の要素を取り入れることは、近年のホラー小説界の大きなトレンドであり、芦花公園のホラー遍歴はそうした潮流とぴったり重なり合う。創作と実話、紙媒体とウェブ空間が相互影響しあう現代日本のホラー文化が、芦花公園という異才を生み落としたと表現することもできよう。

では、無数のツイッターユーザーを震えあがらせた『ほねがらみ』とは一体どんな小説なのか。ネタばらしに留意しつつ、簡単に内容を紹介しておこう。

語り手の〈私〉は大学病院に勤務する男性の医師。怪談収集を趣味とする彼のもとには、メールや手記、テープ起こしなどの形で、いくつもの恐怖体験談が寄せられてくる。『ほねがらみ』はそれらの原稿と〈私〉による考察を掲載したドキュメンタリータッチの小説だ。「読」と題された第一章では、ホラー好きの兼業漫画家・木村沙織がオフ会で知り合った主婦・由美子から提供されたという、四つの怪談が収められている。中学生の体験談や学生サークルの日記、民俗学者の手記など、由美子から送られてきた四つの文章を読み終えた沙織は、そこにある共通点があることに気づく。

続く「語」の章は、〈私〉の先輩にあたる精神科医が記録した症例研究資料を、小説風に書き起こしたものだ。語り手の佐野道治は出版社に勤務している友人の雅臣から、「実話系怪談コンテスト」の応募原稿を託される。そこにはある家に伝わる奇怪な埋葬法や、呪われた小屋にまつわる怪談が記されており、それを読んだ道治の周囲でも妙なことが起こり始める。第三章の「見」では、喘息の娘のために空気のいい田舎に移住したシングルマザー・鈴木舞花を見舞った悲劇が、ある人物の手によって記されていた。

一見繋がりがないように思えるこれらの原稿は、実はさまざまな部分でリンクしており、ひと連なりの大きな怪異譚として読むことが可能だった。作中の言葉を借りるなら、本書は「ひとつの映画をバラバラに見せられているような感覚」を味わえるメタフィクション的なホラーであり、怪談の謎解きに挑むことで新たな恐怖が浮かび上がってくるという、考察系のホラーミステリーになっているのだ。

もっともこうした試みに先例がないわけではない。複数の書簡や手記によって長編を構成するという手法は、ブラム・ストーカーの『吸血鬼ドラキュラ』以来古典的なものだし、近年では『どこの家にも怖いものはいる』の三津田信三や『出版禁止』の長江俊和などの書き手が、断片的なテクストの裏側から真相が浮かんでくる考察系のホラーやサスペンスを得意としている。作中で言及されている阿澄思惟の電子書籍『忌録:document X』もこの系統に属する作品だ。

『ほねがらみ』はこうした先行作品の手法を引き継ぎながら、よりスケールの大きい伝奇的・土俗的な闇の領域を表現したところに特徴がある。作品全体を貫くキーワードは〈蛇〉と〈贄〉。後半の三章で明らかにされるおぞましい真相には、誰しも驚かされるはずである。

驚くといえば本書が小説でありながら、ノンフィクションに近いスタイルで書かれていることに驚かれた方もいるかもしれない。これも近年のホラー小説では比較的よく見られる手法だ。

たとえば小野不由美『残穢』や澤村伊智『恐怖小説 キリカ』、芦沢央『火のないところに煙は』などの作品では、作者自身を思わせる語り手が登場し、怪異の体験者や記録者となることで、虚実のあわいに生まれる生々しい恐怖を表現している。

『ほねがらみ』が扱っているのも、まさにこの種類の怖さである。作者はドキュメンタリー的な叙述を採用し、そこにさまざまな視点や声を織り交ぜることで、〈私〉を取り巻く現実をリアルに再現する。その一方で、彼の日常が超自然的なものに侵犯されていくさまを、克明に描いていく。

趣味として怪談を集め、考察する立場だったはずの〈私〉が、いつしか怪異の当事者となっていく不気味さ。『ほねがらみ』全編に漂う禁忌に触れているような感覚は、この虚実のあやういバランスに因るところが大きいはずだ。そしてこの恐怖は、私たち読者にとっても決して他人事ではない。

というのも、傍観者だったはずの〈私〉が考察によって怪異に巻き込まれたのなら、その告白を読んでいる私たちもまた、怪異の当事者となる可能性が十分にあるからだ。虚実の境を超越し、ウイルスのように拡大し続ける怪異。『ほねがらみ』は読者自身が体験者となることで初めて完成する、危険で 洒落(しゃれ)にならないフィクションなのである。

これらの特徴と並んで個人的に印象的だったのは、個々の怪談のクオリティの高さである。

たとえば「語」の章に収められている子供の葬儀にまつわるエピソード。田舎の旧家に伝えられる秘密の儀礼、という着想自体はネット怪談でおなじみのものだが、葬儀の最中にやってくるモノとそれを見た人々の反応がなんとも恐ろしい。著者のインタビューによると実話がベースにあるらしいが、こんな怪談はなかなか書けるものではない。

あるいは幽霊物件怪談として一読忘れがたい、凄絶な鈴木母子のエピソード。〈私〉の病院に異様な患者が訪ねてくるシーンにいたっては、思わず悲鳴をあげてしまうほどだった。その他の作中作でも不条理な展開とディテールが効果を上げており、作者の怪談マニアぶりと天性のセンスを感じさせる。

そしてもうひとつ印象的だったのは、次々に登場する常軌を逸したキャラクターたちである。「ですからねぇ」という特徴的な語尾で話す主婦の由美子、どこか信頼できない語り手である道治、豹変した姿で〈私〉の前に現れる元医大生・水谷。こうしたキャラクターたちの言動が、ただでさえ恐ろしい本書をより不穏なムードで覆っている。異常なキャラクターの言動を描かせると、この作者は抜群に上手い。

その他にも、字面やフォントを用いた恐怖表現や、民俗学的考証の面白さなど、指摘したい長所は多々あるが、重要なのはそれら大小のテクニックが、すべて“怖さ”に奉仕しているという点である。作者は読者を恐怖させるというゴールに向かって、ただ闇雲に突っ走っている。私が『ほねがらみ』にもっとも感銘を受けたのはこの部分だった。

単行本刊行時、私はそうした芦花公園のスタンスを頼もしく思う一方で、この作者はデビュー作で書きたいことを書き尽くしてしまったのではないか、との不安も抱いていた。しかしまったくの杞憂だった。

二〇二一年五月、芦花公園は早くもデビュー第二作となる『異端の祝祭』を発表。実話テイストの『ほねがらみ』とは対照的にキャラクターを立てたエンタメ色の強い作風で、“和製ミッドサマー”として話題を呼んだのは記憶に新しい。今年(二〇二二年)二月には、『異端の祝祭』の続編にあたる『漆黒の慕情』も刊行されている。デビューから一年あまり、芦花公園の名前はエンタメホラー小説の書き手として、すでに広く認知されたといっていいだろう。

本作はそんな新世代ホラーの旗手・芦花公園の原点として、今後も読み継がれていくはずである。鈴木光司の『リング』から三十年、三津田信三の『ホラー作家の棲む家』から二十年後に誕生した日本ホラー小説の重要作を、ぜひじっくりと味わっていただきたい。

朝宮運河

1977年北海道生まれ。得意分野であるホラーや怪談・幻想小説を中心に、本の情報誌「ダ・ヴィンチ」や怪談専門誌「幽」など各社媒体に書評・ブックガイドなどを執筆。小説家へのインタビューも多数こなしている。朝日新聞のブックサイト好書好日にて「朝宮運河のホラーワールド渉猟」連載中。編纂アンソロジーに『家が呼ぶ』『再生』『宿で死ぬ』『恐怖』など。Twitter@Unga_Asamiya。ブログはこちらhttp://tocroponto.blogspot.com/。

ほねがらみの記事をもっと読む

ほねがらみ

大学病院勤めの「私」の趣味は、怪談の収集だ。

手元に集まって来る、知人のメール、民俗学者の手記、インタビューのテープ起こし。その数々の記録に登場する、呪われた村、手足のない体、白蛇の伝説。そして――。

一見、バラバラのように思われたそれらが、徐々に一つの線でつながっていき、気づけば恐怖の沼に引きずり込まれている!

「読んだら眠れなくなった」「最近読んだ中でも、指折りに最悪で最高」「いろんなジャンルのホラー小説が集まって、徐々にひとつの流れとなる様は圧巻」など、ネット連載中から評判を集めた、期待の才能・芦花公園のデビュー作。

- バックナンバー

-

- 「読者自身が体験者となることで初めて完成...

- その家系の当主は、手足を捥(も)がれて埋...

- ――以上が、先輩医師の症例研究資料に書か...

- 立ってはいけない。話してはいけない。でも...

- 「これはワタシがある場所で体験した話です...

- 『実話系怪談コンテスト』に届く原稿を読む...

- 以上が、SNSで仲良くなった木村さん(仮...

- 最後まで読めっ読めっ読めっ読めっ読め読め...

- 連日届いた、一見バラバラな4つの不気味な...

- 連日メールで届く不気味な話。読むたびにか...

- 今度届いたのは、大学生の交換日記。楽しげ...

- ねえちゃんがゆらゆらと揺れるたびに艶やか...

- 主人公のもとに、いったいどんな怖い実話が...

- 「最悪で最高」の賛辞を得たホラー小説『ほ...

- 読んだら呪われる…!?SNSを騒然とさせ...

- 「どこまで本当!?」「怖すぎる!」――2...