人気歴史作家が、戦国史の転機となった十二の野戦に着目、新史実を踏まえて勝因・敗因を徹底分析した『合戦で読む戦国史』の試し読みをお届けします。第2回は、天文15年(1546)4月に行われた「北条氏康と河越の戦い」の後編をお送りします。

* * *

河越の戦いの実際

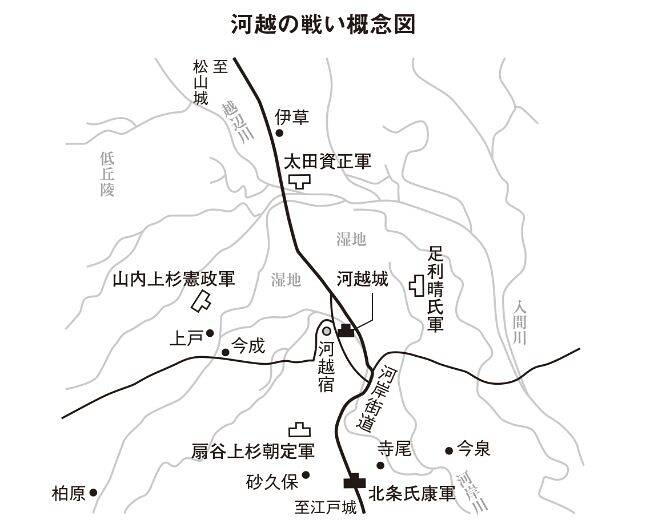

天文十五年(一五四六)四月、満を持して氏康は河越へと向かった。江戸城からも兵が出ているのは、江戸から河越への道を遮る形になっていた岩付の太田全鑑への調略が成功したからだろう。

氏康率いる北条氏主力部隊は鎌倉街道上道(かみつみち)を通って武蔵府中に至った。しかし、北条方の河越籠城衆は三千にすぎず、これに氏康率いる主力勢や江戸衆の五千を加えても八千にしかならず、連合軍の十分の一ほどの兵力で戦わねばならない。

四月二十日、砂久保の南に着陣した氏康は、公方晴氏に兵を引くよう「詫び言」をやめなかった。それが実らないと分かると、再び憲政に河越城を明け渡す代わりに城兵の解放を求めた。

しかし連合軍としては、ここまで追い込んでしまえば勝利は目前であり、「詫び言」などに耳を傾けるわけがない。晴氏に至っては、「御逆鱗(ごげきりん)以ての外」という有様だったという。

こうした氏康の弱気な姿勢は、あえて下手に出ることで相手を油断させる策略だったとされるが、実際はどうだろう。

おそらくこうした「詫び言」や開城交渉は油断を誘うためだけではなく、本心からだったのではないか。少なくとも交渉や調略が行われていることを敵に知らしめ、疑心暗鬼を生じさせようという狙いはあったのかもしれないが、この場は「戦わない方が得策」という判断を下したとしてもおかしくない。

だが氏康は「和戦両様」の構えを解いてはいなかった。何人もの物見を出して敵の士気や兵糧の枯渇具合を確かめ、決戦の可否を探っていたと思われる。

そして集まってきた情報を吟味した末、遂に氏康は奇襲攻撃を決意する。

氏康は夜目にも敵味方が瞬時に識別できるように、合印として将兵すべてに白い陣羽織を着用させた。また行動を秘匿するため松明(たいまつ)や指物(さしもの)の使用を禁じ、敵の首級は取らずに打ち捨てるように命じた。

さらに八千の兵を四つに分割し、突入部隊を三隊だけとし、残り一隊は予備隊として控えさせた。敵の反撃に備えるというより、最後の決定的場面で使うつもりだったのだろう。

こうした場合、どこか一点に兵を集中させ、そこを壊滅させる一点集中攻撃が有効だ。不退転の覚悟で出陣してきていない敵は、一つの陣が崩れると瓦解しやすいからだ。

氏康は、まず城の南西の柏原に布陣する山内上杉憲政の陣を襲った。油断しきっていた山内方は甲冑を脱いで寝入っていたという。

こうしたことは、和睦交渉が行われているという噂が末端まで広がっているとありがちな話で、人が長い間の緊張に耐えられないことの証左だろう。また将兵の経験も、それを後押ししていたに違いない。すなわちこれまで多くの戦いが、和睦やにらみ合いで終わっていたからだ。

ただし柏原を攻撃したというのは軍記物の記載で、わずかに残された氏康の書状と地理的関係から、奇襲部隊は南の砂久保の扇谷上杉朝定の陣を襲ったと考えるのが妥当だろう。

砂久保の敵を一掃すれば、河越城との連絡が取れるので、最優先課題である籠城衆の救援ができるからだ。氏康は戦後に書かれた古河公方あての書状で、河越合戦を「砂久保の戦い」と認識しており、砂久保で激戦が展開されたと見るべきだろう。

北条方の狙い

北条方は戦いの目標が明白だった。必成目標が河越城への打通(だつう)。次に河越城周辺からの敵の掃討、可能ならば敵に打撃を与えることだったのではないか。

話は戻るが、砂久保への奇襲攻撃により、扇谷上杉勢だけでなく山内上杉勢にも混乱が波及し、戦わずして全軍の敗走が始まったと思われる。つまり寄せ集め部隊の弱点を露呈してしまったのだ。

この様子を知った河越籠城衆も城を打って出た。氏康主力と河越籠城衆の両方から斬り立てられ、連合軍は大混乱に陥った。

上杉方の死傷者は一万六千名を数えたとする記述もあるが、その実数は不明だ。いずれにせよ連合軍が未曽有の損害を出したことだけは間違いないだろう。

山内上杉憲政は本拠の上野へと潰走(かいそう)し、足利晴氏も古河へ逃走できたが、扇谷上杉朝定は討ち死にを遂げた。

太田資正は兄の全鑑から戦わずに撤退せよとの指示を受けていたと思われ、開戦と同時に退き陣に移ったと思われる。『太田資武書状』という史料では資正が奮戦したと記されているが、真偽のほどは定かでない。

かくして氏康は河越城を救うという第一の目的のみならず、第二、第三の目標まで達成したのだ。

勝敗の分岐点

この戦いにおける氏康の勝因は、どこにあったのだろう。

河越城を取り巻く湿地帯は大軍を進退させるには至って不利で、味方同士の連携もままならない。そうした状況下での戦いは、奇襲による緒戦の勝利が鍵を握る。おそらく北条方の奇襲成功によって連合軍は浮足立ち、恐怖が恐怖を呼んで逃げ腰になったというのが、この合戦の実像ではないか。

また士気や戦意というのは長く維持できるものではない。半年に及ぶ包囲が連合軍側に弛緩(しかん)した空気を生んでいたのは間違いないだろう。それとは逆に北条方は、士気旺盛の状態で戦いに突入できた。

さらに糧食の問題もある。大軍というのは諸刃の剣であり、一気に勝負を決せられる戦いには強いが、持久戦となると兵糧が枯渇することが多い。この戦いでも兵糧の問題がなかったとは考えにくく、兵は戦うことよりも、兵糧の確保に躍起になっていたのではないだろうか。

こうした様々な要因が絡み合い、北条方は大勝利をものにした。

最後に夜戦だったか否かについての考察だが、鍵となるのは、氏康着陣と同日に戦いが始まったことだ。定説では「夜戦ではなかった」とされる河越合戦だが、氏康着陣→氏康と晴氏の使者の行き来→憲政の状況把握→山内上杉勢の出陣準備と柏原からの移動といった時間的経過を勘案すると、夜戦となった可能性は否定できない。むろん奇襲をするなら夜の方が効果的であり、夜戦になった可能性は高いと思われる。

河越合戦の結果は関東の政治秩序と勢力図を一変させた。関東公方と関東管領は、それまで営々と築き上げてきた権力と権威を失墜させ、逆に北条氏は関東制圧のきっかけを摑んだ。これにより関東の戦乱は北条氏を中心に動いていく。

氏康の勝負眼

北条方は氏康の指揮の下に一糸乱れぬ連携を見せた。ここ一番で「勝てる」と踏んだ時の氏康の勝負眼は秀でており、様々な情報を総合し、「奇襲攻撃に勝算あり」という結論を導き出したのだろう。

後のことだが、謙信(けんしん)や信玄(しんげん)の関東侵攻があった際、氏康は戦っても勝機が見出せないと思えば、城に引き籠もることもした。ただ勇猛なだけでなく、「引くところは引く」ことができてこそ名将と呼ばれるのだ。

この戦いは、氏康の指揮と統率、家臣たちの団結と士気、さらに周到な情報収集と自領の有利さ(とくに兵站面)といった諸点から、兵力を別にすれば、北条方が「勝つべくして勝った」と言えるものだろう。

一方、連合軍は何をしたかったのか分からない。河越城を囮にして氏康をおびき出し、雌雄を決するつもりなら、漫然と城を囲んでいるだけでなく、別働隊(伏兵)を使って奇襲を掛けるとか、西武蔵の国衆と連携し、氏康の背後の鎌倉街道を塞ぐといった工夫が必要だったのではないか。

また長陣による疲労や緊張の欠如、兵糧の不足を考えていなかったのも明らかで、短期決戦か包囲長期戦か、方針を決めていなかったに違いない。

最も分からないのは、誰が指揮を執っていたかだ。序列的には古河公方晴氏だが、古河公方勢は援軍にすぎない。では山内上杉憲政かというと、憲政も「手伝い戦」の域を出ない出兵だ。となると河越城を奪回したい扇谷上杉朝定だが、朝定は三人の中では序列が最も低く、また若くて経験も浅いので、指揮官が務まるはずがない。

氏康も誰を交渉相手にしていいか分からず、とりあえず憲政とコンタクトしているが、憲政も立場上、「自分は知らん」とは言えず、「詫び言」はすべて拒否というスタンスを取らざるを得なかった。

結局、河越合戦における連合軍は、誰が主将か不明確で、それぞれの部隊も明確な目標を設定されていないまま戦いが始まったため、その弱みを露呈した形となった。

戦というのは凡事を徹底することで、それが欠如した軍団が勝つことは、極めて困難なのだ。