人気歴史作家が、戦国史の転機となった十二の野戦に着目、新史実を踏まえて勝因・敗因を徹底分析した『合戦で読む戦国史』の試し読みをお届けします。第3回は、永禄3年(1560)5月に行われた「織田信長と桶狭間の戦い」の前編をお送りします。

* * *

今川義元の目的

桶狭間の戦いと言えば、織田信長の天下取りの端緒の戦いとして有名であり、また足利一門に連なる守旧勢力の代表的存在の今川義元を討ち取ったことで、新旧交代という印象の強い戦いでもある。

この章では最新の研究成果を基に、桶狭間の戦いとは何だったのかを検証していく。

なお桶狭間の戦いと言うと「正面ルート説」と「迂回ルート説」の話になりがちだが、すでに迂回ルート説はあり得ないという共通認識が形成されているので、それには言及しない。

永禄二年(一五五九)の春、信長は尾張上四郡を支配する守護代・織田信賢(のぶかた)の岩倉城を攻略した。これにより信長は尾張国の約半分を手中に収めた。続いて信長は、尾張国の東方の愛知(あいち)郡から知多(ちた)郡にかけて、いまだ今川方の勢力下にある諸城の攻略に乗り出した。

同年、信長は知多半島北部にある今川方の鳴海(なるみ)・大高(おおだか)両城を奪取しようと、鳴海城の付城として丹下(たんげ)・善照寺(ぜんしょうじ)・中島(なかしま)の三砦を、大高城の付城として鷲津(わしづ)・丸根(まるね)・正光寺(しようこうじ/証光寺)・向山(むかいやま)・氷上山(ひかみやま)の五砦を築いた。

そもそも鳴海・大高両城は、信長の経済基盤の伊勢湾交易網を牽制する目的で、元々そこにあった古い城を義元が修築したもので、今川家による伊勢湾支配を念頭に置いたものだった。

この一報を駿府(すんぷ)館で受けた義元は五月十二日、陣触れ(動員令)を発して西上の途に就く。

義元としては自ら後詰勢となって鳴海・大高両城の包囲を解くことが目的で、あわよくば熱田辺りまで勢力を拡大したいと思っていたのではないだろうか。つまり三河国西部の支配を強固にすると同時に、尾張東部の併呑(へいどん)を目指していたと考えるのが自然だろう。

この時代、最前線拠点が危機に陥った際に後詰勢を救援に差し向けるのは、極めて多い出兵動機で、義元もそのセオリーに従っただけだ。しかもこの二城は伊勢湾に通じる城で、織田氏の伊勢湾交易網を牽制し、さらに伊勢湾に出没する服部水軍ら今川方水軍との連携を維持するために、どうしても確保しておきたい二城だった。

『信長公記(しんちょうこうき)』には、尾張国の海西郡を勢力基盤とする服部友貞(はっとりともさだ)率いる服部水軍が、二千艘もの軍船で扇川河口まで来ていたという記述がある。義元は服部水軍に大高城への兵糧搬入を依頼していたのだ。

すでに義元は、傘下国衆の松平元康(まつだいらもとやす/後の徳川家康〈とくがわいえやす〉)に陸路からの兵糧搬入を命じていたが、それがうまくいかない場合も考慮していたのだろう。

いずれにせよ義元最大の目的は、鳴海・大高両城の包囲解除だったことは間違いない。

なお鳴海・大高両城のどちらが重要だったかだが、鳴海城は大高城の二・五倍の規模があり、また要害性も高かったが、後に義元が大高城の解囲を優先したことから分かるように、この作戦の最重要目的は大高城の解囲にあった。というのも鳴海城が入江の内懐にあって海上封鎖されやすいのに比べ、大高城は伊勢湾に面しているので封鎖されにくく、また信長やその与党国衆の勢力下から遠いこともあったからだろう。

さらに視点を変えれば、今川方の鳴海城は最前線拠点であり、大高城はそれを支える第二線拠点という考え方もできる。つまり対織田戦の場合、北が最前線で南が第二線になる。つまり第二線拠点を確保してから、最前線拠点の解囲を目指すのはセオリー通りなのだ。

両軍の兵力

最近、今川氏の総兵力はたいしたことがなかったという説が罷(まか)り通るようになってきた。では、それが事実なのか検証してみよう。

今川氏の桶狭間遠征部隊の兵力は、『信長公記』では四万五千、『総見記』と『三河記』では四万、『北条五代記』では二万五千、『甲陽軍鑑(こうようぐんかん)』『享禄以来年代記』では二万、『足利季世記(きせいき)』『定光寺年代記』では一万と記されている。ただしこれらの数が総勢なのか騎馬武者のみをカウントしているのかは分からない。

旧参謀本部や小和田哲男(おわだてつお)氏の試算によると、遠征部隊の総勢は二万五千となるが、その数字の根拠はどこにあるのだろう。

今川氏の領国の駿河(するが)・遠江(とおとうみ)・三河半国の石高を概算すると五十五万石になる。これに一万石あたりの騎馬武者動員数の二百五十人をかけると、一万三千~一万四千になる。これに徒士や足軽・小者を加算すべく五倍すると、総数は六万五千~七万人となる。ベースとなる五十五万石は秀吉の慶長検地のものなので、これよりは少ない数が総兵力となる。

また動員力は石高だけでは測れない。そこには「統治者としての正統性」「領国支配の浸透度合い」「動員の仕組み」などがあるからだ。今川家はこの三点を十分に満たしており、定説の「遠征部隊は二万五千人」という数字は妥当と考えるべきだろう。

一方、尾張一国で約五十万石とは言うものの、織田氏の版図は尾張統一前なので二十万石ほどで、上記の三点でも今川氏に劣る。旧参謀本部の推定総動員数は三千から五千となり、さらに今川勢に隙を突かれた形になるので、桶狭間に連れてきた兵力二千という『信長公記』の記載は、まずは妥当な線ではないだろうか。また『三河記』では三千とあるので、二千から三千というのが実数だったのではあるまいか。すなわち二万五千の今川勢に対し、信長はその十分の一の兵力で立ち向かったことになる。

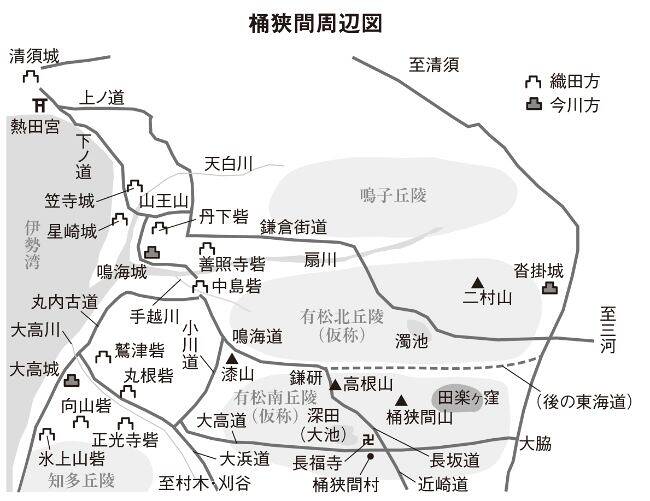

では合戦の時間的経過を追う前に、桶狭間周辺の地形を確認しておこう。

桶狭間周辺の地形と道

桶狭間周辺部は南に延びる知多半島の付け根に当たる部分にあたり、西は伊勢湾に面している。当時の海岸線は現在と大きく異なり、伊勢湾が内陸部まで入り込んでおり、桶狭間の戦いの焦点となる鳴海・大高両城は船溜り(港)もある海城だった。

この地域を流れる河川だが、扇川は河口付近で幅広になり、あたかも桶狭間地域を南北に分かつ境界線のような役割を果たしていた。つまり今川方の鳴海・大高両城の間には、扇川と手越川(てごしがわ)、さらに大高城の北を流れる大高川の三つの中規模河川が横たわり、南北の連携が取りにくい一帯となっていた。

続いて地形だが、桶狭間一帯はなだらかな低丘陵地帯で、標高五十~八十メートル(比高二十~三十メートル)の小山が点在しており、低地に下ると見通しが悪い上、伊勢湾に流れ込む扇川と手越川の流路が地峡を形成しているので、南北の連絡は悪かった。また海に近い地の常として、耕作地よりも泥湿地(でいしっち)に葦などの茂った深い藪が広がっているという状況だった。

扇川の北側には、鳴子(なるこ)丘陵という名の丘陵地帯が広がり、それが西に延びきって平地になり、その西端に伊勢湾に面した鳴海城があった。

一方、扇川の南側には、有松(ありまつ)丘陵と呼ばれる丘陵地帯が広がっていた。ただしこちらは、手越川の造り出した地峡によって南北に分断されているので、便宜的に有松北丘陵と同南丘陵と呼ばせていただく。

桶狭間一帯の城と街道

続いて、この一帯の城と街道について触れておきたい。

この辺りは、なだらかな丘陵の間を縫うようにして、北から鎌倉街道、東海道、大高道という三本の街道が、ほぼ東西に走っている。

鎌倉街道と東海道が伊勢湾に達しようとするところに鳴海城が、同じく大高道の終点に大高城が築かれていた。また義元の兵站基地になる沓掛(くつかけ)城は、有松北丘陵にある二村山(ふたむらやま)(標高七十一・八メートル)の東麓にあり、鎌倉街道を管制していた。

ただし後に南北有松丘陵の地峡を通ることになる東海道は、この時代は道筋がはっきりしておらず、三河から鳴海間の本道は鎌倉街道になる。

鎌倉街道は二村山南麓と濁池(にごりいけ)の北辺を通っており、有松北丘陵を南から北に越えて扇川を渡河して真西に進み、海に出る前に北に進路を変えて熱田方面に向かっていた。

大高道は沓掛城の南の大脇を発し、有松南丘陵を東から西へと突っ切る形で進み、大高川に突き当たったところで北西に進路を変えて伊勢湾に至っている。

このほかにも重要な道として、鳴海の北の山王山(さんのうやま)で鎌倉街道と分岐して南に向かう鳴海道がある。この道は扇川を渡河した後、手越川沿いに後の東海道に沿って進み、鎌研(かまとぎ)で南に折れて長坂道に接続し、有松南丘陵を北から南に突っ切る形で越えた後に近崎(ちかざき)道となる。

もう一つ重要な道としては、鳴海道を中島から分岐して大高城の西側をかすめて知多半島を南下していく丸内(まるうち)古道がある。

桶狭間は、こうした道以外は深い藪と泥湿地が取り巻いており、いかに大軍に守られていようと、一軍の大将が踏み入ってはならない危険地帯だった。

戦い直前までの両軍の動向

永禄三年(一五六〇)五月十二日、駿府を発した義元は十八日に沓掛城に入った。ここで軍議を開いた義元は、松平元康に大高城に兵糧を搬入し、それが終わった後、大高城在番となり、後続する朝比奈泰朝(あさひなやすとも)と共に鷲津・丸根の両砦を攻めるよう命じた。

一方、義元率いる主力勢は鳴海城の救援に向かい、中島・善照寺・丹下の三砦を攻略して鳴海城の包囲を解除する。もしも信長が出てきたら、砦攻めを中止して後詰決戦に切り替えるという両面作戦を指示した。

二つの目標を持たせる両面作戦は、大将の決断が末端まで伝わりにくく、前線の部隊は戸惑うことが多い。では、義元はどうすればよかったかと言うと、解囲部隊と警戒部隊を明確に分け、それぞれの役割を徹底させるべきではなかったか。もしくは信長を追い払った後、解囲を図るという手順を踏むべきだった。

十八日の夜、義元が沓掛城に入ったと聞いた信長は、意表を突かれる形になった。しかも今川方は二万五千の大軍だ。それに対して、すぐに出せる兵力が二千~三千の織田勢が出ていっても勝ち目は薄い。おそらく信長は、今川勢が後詰にやってくる前に鳴海・大高両城を落とすつもりでいたので、予想外の事態が出来したのだろう。

翌朝、鷲津・丸根両砦から救援要請が届くや、信長は「人間五十年」で始まる『敦盛(あつもり)』を舞うと清須(きよす)城を後にした。これに付き従うのは五人の小姓だけで、それを見た馬廻衆らが後を追う形になる。

この時、信長は「走りながら考える」つもりでいたのではないだろうか。とにかく後詰に急行しないと、去就(きょしゅう)定かでない知多半島近辺の国衆の信用を失うからだ。そして馬を飛ばしながら、子飼いの兵たちの突進力を駆使した戦い方をしようと決意したに違いない。信長の周辺には死をも厭わぬ若者たちが数多くおり、そのモチベーションの高さは、すでに稲生(いのう)の戦いや村木砦(むらきとりで)の戦いでいかんなく発揮されていたからだ。

村木砦の戦いで「御小姓衆の主立った者たちが無数に戦死や戦傷し、目も当てられない有様になった」と『信長公記』に記されるほどの損害を出したにもかかわらず、信長には、村木砦を攻略したという成功体験がある。つまり信長は軍略や駆け引きよりも、自軍の強みの突進力を駆使した戦い方を行おうとしていたに違いない。

* * *

「織田信長と桶狭間の戦い」の後編は、7月22日に配信します。