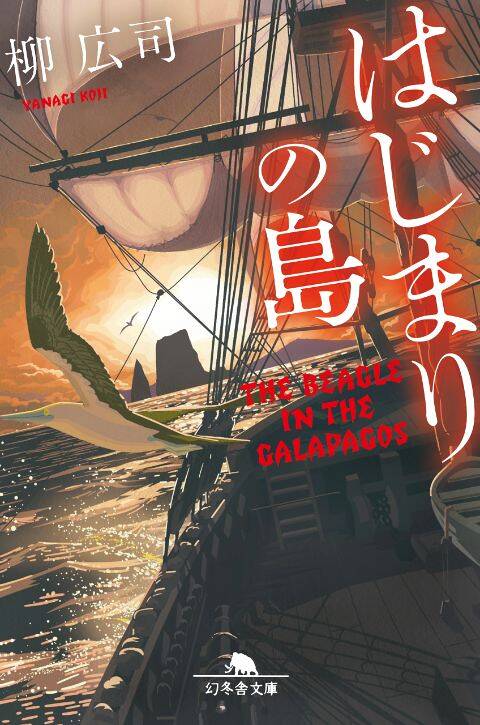

『進化論』の提唱者として知られる天才学者チャールズ・ダーウィンが、ガラパゴス諸島で起きた不可能犯罪の謎に挑む――。10月6日に柳広司さんの本格ミステリ『はじまりの島』(幻冬舎文庫)が刊行。それを記念して著者本人による本書の解説を2回にわたってお届けします。

* * *

ダーウィンとイグアナたち

「なんという奇妙な生き物だろう!」

彼はその島に着いてまずそう叫んだという。

”彼”――つまり、チャールズ・ダーウィンが、英国の軍艦ビーグル号に乗り、”その島” ――つまり、南米大陸の西方一千キロ、赤道直下の洋上に浮かぶ、ガラパゴス諸島を訪れたのは、一八三五年九月のことであった。

当時ダーウィンは二十六歳。将来自分が『種の起源』を著し、世界に一大センセーションを巻き起こすことになろうとは、まだ知るよしもない。

とはいえ、青年ダーウィンはすでにしておそろしく好奇心の強い人物であった。彼はそれまでも、ビーグル号が途中で立ち寄った南米大陸において、新奇なものを手当たり次第船に持ち帰っては、周囲の者を呆れさせている。

そのダーウィンにとって、ガラパゴス諸島は、まさに宝の山に思えたことであろう。

のちに彼自身の功績によって”進化論の島”として知られることになるガラパゴスには、ここでしか見ることのできない、さまざまな動物たちが生息していた。例えばそれは、巨大な体軀と驚異的な寿命を誇るガラパゴス・ゾウガメであり、さまざまな嘴(くちばし)の形をしたガラパゴス・フィンチ、また矮小な羽しか持たないガラパゴス・コバネワ、といったものたちである。

なかでもダーウィンの興味を引きつけたのは、この島にすむ巨大な二種類のトカゲたち――リクイグアナとウミイグアナであった。

ダーウィンはまず、ウミイグアナを調べ、彼らの指の間に水搔(か)きがあること、また尾が両側から扁平し泳ぐ際に適した形であることを発見した。と、同時に、彼は妙なことにも気がついた。

「(水棲の習慣があるにもかかわらず)この動物は、少しでも恐怖を感じると、けっして水にはいろうとはしない」

ダーウィンは自分の仮説を証明するために、ウミイグアナを捕まえては、何度となく海になげこんだ。その結果を、彼は満足げにこう書いている。「彼らはいつも私の立っている場所に真っすぐ戻って来た」。ダーウィンは結局「彼らが水に入らないのは、サメが怖いせいだろう」と結論した。

その一方で彼は、船の水兵たちが面白半分にウミイグアナを捕まえ、ロープに結び、重りをつけて海に沈めたのを知った時、血相を変えて水兵たちを叱りつけた。水兵たちがロープをひきあげてみると、幸いなことにイグアナはまだ生きていた。

「こいつはどのくらいの時間、水の中にいたんだい?」

ダーウィンは、神妙な顔でロープをほどいている水兵に尋ねた。

「さあ、かれこれ三十分ほどですかね」

「じゃあ、今度は一時間でやってみよう」

あわれイグアナ君はふたたび海中に投じられることになった。

ダーウィンの興味はもちろん、リクイグアナたちにも向けられた。

「彼らは穴を掘って、そこに棲む。この動物が穴を掘る方法は……片方の前足がわずかな間に土をつかみあげて、それを後足の方に投げ、後足はこれを穴の入り口に積み上げる。体の一方が疲れると、他の側が仕事を引き受けてつづけ、体の両側が交替にはたらく」

とダーウィンは書き、続けて、

「私は長い間、その様子を見ていた」

そう自慢げに記している。

ダーウィンは、一通りの観察を終えると、例のごとく行動に移った。彼は体が半分隠れるまで穴を掘ったイグアナにおもむろに歩み寄り、尻尾をつかんで、穴から引っぱり出したのだ。結果は――

「トカゲはこれにはひどく驚いたとみえて、何が起こったのかと振り返り、それから私の方をじっとみつめた。『どうしてお前さんは私の尾をひっぱるのかね?』といわんばかりに」

さっぱり分からない。

ダーウィンを乗せたビーグル号は、かくして一カ月近い滞在の後、ガラパゴス諸島をあとにした。

その時、あの島で起こった奇怪な連続殺人事件の顚末、さらに事件の不可解な謎に挑んだ若きチャールズ・ダーウィンの活躍などについては、拙者新刊『はじまりの島』を読んでいただければ分かることだ。

ともあれ――

遠ざかる船影を見送りつつ、イグアナたちは、さぞや安堵の息を漏らしたことであろう。そして、もし彼らが言葉を喋ることができたなら、口をそろえてこう言ったに違いない。

「なんという奇妙な生き物だろう!」

(この文章は「一冊の本」2002年7月号に掲載、その後『柳屋商店開店中』(原書房 2016)に収録されたものです)