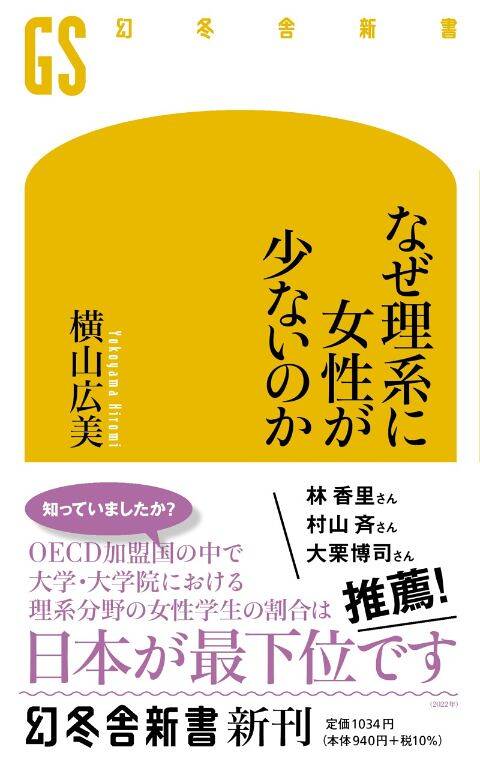

「理系に女性が少ない」のを、当たり前のように思っていませんか? じつは大学・大学院における理系女性の割合は、OECD加盟国で日本が最下位。「理系に女性が少ない」のは、日本特有の現象だったのです。そこには一体、どのような要因が働いているのか……。著書『なぜ理系に女性が少ないのか』を上梓した、東京大学教授の横山広美さんにうかがいました。

※本記事は、 Amazonオーディブル『武器になる教養30min.by 幻冬舎新書』より、〈【前編】横山広美と語る「『なぜ理系に女性が少ないのか』から学ぶジェンダー意識」〉の内容を一部抜粋、再構成したものです。

* * *

理系に女性が少ない4つの要因

── 「理系に女性が少ない」のを当たり前のように考える人は多いと思うのですが、世界的に見ると特殊な状況だそうですね。

はい、日本は世界の中できわめて理系女性が少ない国です。OECD(経済協力開発機構)加盟国の中では最低で、崖っぷちどころか、すでに崖から落ちているような状況です。

理系といっても医学部、農学部、工学部など、いろんな学部がありますが、たとえば理学部で女性が少ないのが数学と物理学です。物理学科の場合、学生の女性率は17パーセントくらい。数学科も20パーセントを切っています。

私が在籍している東京大学のカブリIPMU(数物連携宇宙研究機構)には、世界中から優秀な研究者が集まってきます。もちろん、女性の研究者もたくさんいます。そんな彼らが日本に来ると、「なぜ日本の研究所は、こんなに女性が少ないの?」とみんな驚きます。

ところが、そんな世界から驚かれるような状況であることに、私たち日本人は気づいていません。この状況をなんとかしなくてはいけません。

── そもそも日本は、女性の大学進学率も低いとうかがいました。

研究集会などでいろんな国の大学に行きましたが、どこのキャンパスを歩いても男性より女性のほうが多いんです。先進国の多くはそれが普通で、かえって男性が少ないことが問題になっています。

ところが、日本の大学進学率は、女性のほうが少ない。これは世界と比較して、きわめて珍しい状況なんです。つまり、日本の社会になんらかの問題があると考えざるを得ません。

── 日本には、「数学と物理学は男性的」というイメージが存在します。このイメージはどう形成されたのでしょうか?

研究を進めるうえで、一番参考にさせていただいたのは、米国の社会心理学者・チェリアン先生の論文です。そこでは3つの要因が挙げられています。

1つめは、「男性的カルチャーの存在」。この分野は男性が担うものというステレオタイプや、女性の能力に対してのネガティブなイメージ、あるいは女性のロールモデルが少ないことが関係しています。

2つめは、「幼少時の経験」。女の子は小さいころ、数学や物理学を学ぶ機会が少ない傾向があり、それが成長してからの進路にも影響します。

3つめは、「自己効力感の男女差」。女の子のほうが慎重で、自信を持ちにくい傾向があり、自分は理系の勉強ができないと思ってしまいがちです。

さらに私は、科学技術社会論の立場から、「社会風土の影響」という4つめの要因を加える必要があると考えました。日本の社会全体がつくり出している、「優秀さは男性のものであり、女性には不要である」という風土です。

「数学ステレオタイプ」がまん延している

── 4つの要因の中で、どれが一番影響を与えていたのでしょうか?

1つめの、「男性的カルチャーの存在」が大きいことがわかりました。大学で数学や物理学を勉強しても、その先にある就職が男性的な世界で入りにくい、入ってもなじめないというイメージが強い。それが、数学や物理学の男性イメージに結びついているようです。

また、非常に大事なのが「数学ステレオタイプ」というものです。「数学は男子のほうができる」という思い込みは多くの人が受け入れてしまっているようですが、それが私たちの行動に強く影響しています。

「数学ステレオタイプ」は、なんと5~6歳くらいで形成されてしまうそうです。しかし私は、男子だろうが、女子だろうが、算数はちゃんとやればできると思っています。「数学ステレオタイプ」は絶対に打ち消さなければいけない、とても重要な課題だと思っています。

── 大人が積極的に「そんなことはないんだよ」と言っていかないと、偏見が染みついてしまうということですね。

おっしゃる通りです。偏見がまん延している中で育ち、誰も是正してくれる人がいなかったら、そうなるのも当然でしょう。社会全体で改善しなくてはいけない問題だと思います。

比較調査のため、イングランドでもデータを取ったのですが、日本と比べて「数学ステレオタイプ」がかなり弱いんです。とくに女性が「そんなことはない」と強く否定するという結果が得られました。

ところが日本は、男性も女性も「(数学は男子のほうができるという事実は)あるかもしれない」「あるかないかわからない」という中途半端な答えが多く、全体として「数学ステレオタイプ」が強いという結果が出ています。

大人の意識を改善すると同時に、子どもたちに教育をしていく。この2つが、きわめて重要であると考えています。

Amazonオーディブル『武器になる教養30min.by 幻冬舎新書』はこちら

書籍『なぜ理系に女性が少ないのか』はこちら

武器になる教養30min.by 幻冬舎新書の記事をもっと読む

武器になる教養30min.by 幻冬舎新書

AIの台頭やDX(デジタルトランスフォーメーション)の進化で、世界は急速な変化を遂げています。新型コロナ・パンデミックによって、そのスピードはさらに加速しました。生き方・働き方を変えることは、多かれ少なかれ不安を伴うもの。その不安を克服し「変化」を楽しむために、大きな力になってくれるのが「教養」。

『武器になる教養30min.by 幻冬舎新書』は、“変化を生き抜く武器になる、さらに人生を面白くしてくれる多彩な「教養」を、30分で身につけられる”をコンセプトにしたAmazonオーディブルのオリジナルPodcast番組です。

幻冬舎新書新刊の著者をゲストにお招きし、内容をダイジェストでご紹介するとともに、とっておきの執筆秘話や、著者の勉強法・読書法などについてお話しいただきます。

この連載では『武器になる教養30min.by 幻冬舎新書』の中から気になる部分をピックアップ! ダイジェストにしてお届けします。

番組はこちらから『武器になる教養30min.by 幻冬舎新書』

- バックナンバー

-

- 「いつかやろう」のいつかは永遠に来ない…...

- 生命科学の第一人者がベストセラー『キッパ...

- 日米関係の「不都合な7年間」…占領期を知...

- 日本人が知らない占領期の「3つの闇」…今...

- 世界で盛り上がる「合法大麻ビジネス」…日...

- 大麻を「違法薬物」にしたのはGHQだった...

- ファッション文化論の第一人者が語る、故・...

- 日本人にかけられた魔法を解いた? 「ユニ...

- 自分の母親が読んでわかるレベル感で書く…...

- ファスト映画、倍速視聴…現代消費文化論か...

- 「どうしてできないんだ?」「こうするとい...

- 「ありがとう」「いい顔」「チャレンジ精神...

- 「働けない」のは甘え、サボりではない…誰...

- 貧困は自己責任ではなく「働けない脳」のせ...

- 「直感」は脳が出した最適解…最先端研究で...

- 「ひらめき」は寝ている間につくられる…脳...

- トルコからの石油を止める、ネタニヤフ政権...

- イスラエルとハマスの衝突は「宗教対立」で...

- ついに日本でも始まった、元金融庁官僚が手...

- 「インデックス投資信託」以外は見向きもし...

- もっと見る