新刊『2040年の日本』を上梓した、経済学者で一橋大学名誉教授の野口悠紀雄さん。ミリオンセラーを記録した『「超」整理法』をはじめ、学びに関する著作でも多くの読者の心をつかんできました。そんな野口さんは、読書法として「古典を読むのがもっとも効率的」と断言します。その納得の理由とは? ご本人にうかがいました。

* * *

一日中、仕事ができることが幸せ

── 先生は書籍を年間6冊ほど執筆し、それ以外にも連載を抱え、講演会やテレビ出演などにも精力的に取り組まれています。大変な仕事量だと思うのですが、一日のタイムスケジュールはどうされているのでしょう。

朝起きて仕事をして、昼まで仕事をし、午後も仕事をし、寝るまで仕事をする。つまり一日中、仕事をしています。

言い換えれば、無駄なことをしていないということです。たとえば、委員会に出席して何時間も時間をとられるようなことは、昔から一切していません。テレビもまったく見ません。せっかちなので、見たいニュースが出てくるまで待っていられないからです。

一日中、仕事をしていられるのが、私にとってもっとも楽しいことです。制約なしに、そうした時間の使い方ができることを、大変ありがたいことだと感謝しています。

── ご飯を食べたり、お風呂に入ったりする以外は、ずっと仕事をしているということですね。

いえ、食事や風呂の時間も仕事をしています。たとえばノートパソコンやタブレットがあれば、食事をしながら画面を見ることができます。新聞を読むことだってできます。消化にはよくなさそうなので、あまりおすすめはできませんが、私はたまにやっています。

また、風呂はものを考える絶好の環境です。私は風呂に入ってる間に、必ずひとつはアイデアを思いつきます。風呂に入っている時間は、大変重要な仕事の時間です。

ただし、何もしないでアイデアが天から振ってくるわけではありません。ふだんからつねに考えているからこそ、環境が変わったときにひらめく。机に向かっているときとは違いますから、脳が刺激されるのでしょうね。

私が強調したいのは、一日中仕事をしてるからこそアイデアが出てくるということです。これを私は、「ラーニング・バイ・ドゥーイング」をもじって「クリエイティング・バイ・ドゥーイング」と言っています。

私の造語なのですが、「仕事をしながらつくり出す」ということです。これは間違いなく、一番正しい仕事の方法だと思っています。

── しかし好きとはいえ、一日中仕事をしていると疲れませんか?

目が疲れるときはありますが、対処の方法はいろいろあります。たとえば私は、ノートパソコンを大きなディスプレイにつないで使っています。それで文字はいくらでも大きくできる。

さらに、画面のバックグラウンドを暗くして、文字を明るくしています。ふつうは白地に黒文字ですが、逆転させる。私が使っているテキストエディタでは、バックを濃い青に設定しています。こうすると、目が疲れにくくなります。

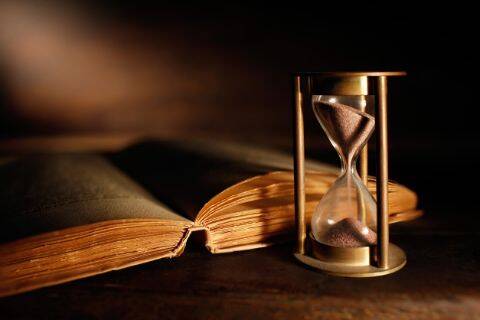

古典を読むのがもっとも効率的

── 以前、先生には『だから古典は面白い』という本を書いていただきましたが、なぜ古典を読むのがいいのでしょうか。

『だから古典は面白い』では、おもに文学書を取り上げましたが、そのほとんどは高校生のときに読んだものです。若いうちに文学書を読むことは、大変重要だと思っています。なぜなら、主人公が自分より年上だからです。

たとえばドストエフスキーの『カラマーゾフの兄弟』には、イヴァンという主人公が出てきます。高校生の自分にとって、イヴァンは年上でした。だからこそ、イヴァンが展開する高遠な理論を一所懸命、理解しようと思って読みました。

大人になって初めて『カラマーゾフの兄弟』を読むとしたら、同じような気持ちで読むのは難しいと思います。高校生にとっては目上の人ですが、大人からすると「なんだ、この若造が」と思ってしまうかもしれない。

だからこそ、高校生のときに文学書を読むことが、大変重要だと思っています。

── でも、最近の若い人を見ていると、古典を読む文化がどんどんなくなっている気がします。

古典というのは何百年もの間、人々の批判にさらされてきた本です。それをくぐり抜けて今日まで残ってきた本なのですから、読む価値があると考えて間違いありません。古典を読むことは、もっとも効率的な方法です。

── でも、高校生のときの先生は、そういうことを考えずに古典を読んでいたわけですよね。

当時、古典を読んでいたのは、通っていた高校が、特殊な環境だったからだと思います。たとえば私は、ロマン・ロランの『ジャン・クリストフ』を高校一年生のときに読んだのですが、それを友人に話したらバカにされた。「いまごろそんなの読んでいるのか。オレは小学生のときに読んだぞ」と。

友人と屋上に上がって、ドストエフスキーについて一所懸命、議論したことをいまでも思い出します。このような背伸びをする雰囲気があったことは、大変ありがたいことだったと思います。

※本記事は、 Amazonオーディブル『武器になる教養30min.by 幻冬舎新書』より、〈【後編】野口悠紀雄と語る「『2040年の日本』から学ぶ日本の危機」〉の内容を一部抜粋、再構成したものです。

Amazonオーディブル『武器になる教養30min.by 幻冬舎新書』はこちら

書籍『2040年の日本』はこちら

武器になる教養30min.by 幻冬舎新書の記事をもっと読む

武器になる教養30min.by 幻冬舎新書

AIの台頭やDX(デジタルトランスフォーメーション)の進化で、世界は急速な変化を遂げています。新型コロナ・パンデミックによって、そのスピードはさらに加速しました。生き方・働き方を変えることは、多かれ少なかれ不安を伴うもの。その不安を克服し「変化」を楽しむために、大きな力になってくれるのが「教養」。

『武器になる教養30min.by 幻冬舎新書』は、“変化を生き抜く武器になる、さらに人生を面白くしてくれる多彩な「教養」を、30分で身につけられる”をコンセプトにしたAmazonオーディブルのオリジナルPodcast番組です。

幻冬舎新書新刊の著者をゲストにお招きし、内容をダイジェストでご紹介するとともに、とっておきの執筆秘話や、著者の勉強法・読書法などについてお話しいただきます。

この連載では『武器になる教養30min.by 幻冬舎新書』の中から気になる部分をピックアップ! ダイジェストにしてお届けします。

番組はこちらから『武器になる教養30min.by 幻冬舎新書』

- バックナンバー

-

- 生命科学の第一人者がベストセラー『キッパ...

- 日米関係の「不都合な7年間」…占領期を知...

- 日本人が知らない占領期の「3つの闇」…今...

- 世界で盛り上がる「合法大麻ビジネス」…日...

- 大麻を「違法薬物」にしたのはGHQだった...

- ファッション文化論の第一人者が語る、故・...

- 日本人にかけられた魔法を解いた? 「ユニ...

- 自分の母親が読んでわかるレベル感で書く…...

- ファスト映画、倍速視聴…現代消費文化論か...

- 「どうしてできないんだ?」「こうするとい...

- 「ありがとう」「いい顔」「チャレンジ精神...

- 「働けない」のは甘え、サボりではない…誰...

- 貧困は自己責任ではなく「働けない脳」のせ...

- 「直感」は脳が出した最適解…最先端研究で...

- 「ひらめき」は寝ている間につくられる…脳...

- トルコからの石油を止める、ネタニヤフ政権...

- イスラエルとハマスの衝突は「宗教対立」で...

- ついに日本でも始まった、元金融庁官僚が手...

- 「インデックス投資信託」以外は見向きもし...

- 情報はイベントではなく人間から理解せよ…...

- もっと見る