夫婦同姓が法律で規定されている日本(民法750条及び戸籍法74条1号)。別姓にするなら、いまは「事実婚」にならざるを得ませんが、「“選択的”夫婦別姓」でも法改正がなかなか進まないのはなぜなのか。その背景にある様々な議論の枠組を分析・整理し、議論のもつれをやさしくほぐした書籍『事実婚と夫婦別姓の社会学』(阪井裕一郎著、白澤社刊)より、一部を抜粋してお届けします。

※記事中に出てくる表記——(名前、年代、ページ数)は、本書の引用参考文献です。幻冬舎plusの記事内では文献掲載を省略しています。/本書の注釈も省略しています。/太字は幻冬舎plus編集部によります。

* * *

選択的夫婦別姓制度は「男女平等」の要求か?

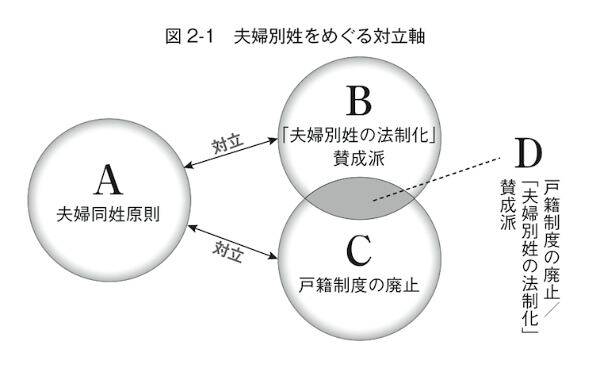

「姓を選択する自由」を語るために姓の本質主義は回避しなければならない。次に検討したいのは「夫婦別姓の法制化」の要求は、男女平等の要求なのかという問題である。同姓原則を主張する人々【A】がたびたび論敵として措定しているのがフェミニストであるが、現実にはフェミニストが必ずしも夫婦別姓を主張しているわけではないことはすでに確認した。

最も影響力を持つフェミニストといえる上野千鶴子と小倉千加子の二人の対談では、「世の中の枠組みを壊さない(……)世の中の枠組みそのものは問わない」ような夫婦別姓論者は批判の的になっている(上野・小倉[2002]2005: 249-250)。夫婦別姓とは異なる理由に基づき多様なパートナーシップを実践する人にとっては、夫婦別姓の法制化は“脅威”にさえなりうるということである。ここでは、少なくとも夫婦別姓に対するフェミニストの主張が一様ではないことだけは確認しておこう。

しかしながら、多くの同姓原則論者は「夫婦別姓=男女平等思想」を前提に自らの主張を展開する。

日本の女権運動には左翼イデオロギーが流れ込んでいる。(……)男女の区別をすみずみから抹殺することによって家族制度と社会制度の解体を図る、これが女権団体の本質にほかならない。彼らの活動の現下の最大目標が夫婦別姓法制化である。(千葉1996: 27)

男女平等に不都合であると言う前提のもとに彼らは夫婦別姓を唱えているのだ。(……)夫婦別姓論を唱える人は例えその論が選択制であったとしても夫婦別姓を選択した場合に男女平等にプラスに作用するということを説明する責任がある。(鎌田2007: 29)

彼らは自らの論理の一貫性を主張し、夫婦別姓論者の矛盾をついていると自負するのだが、これは「夫婦別姓」と「男女平等」を同一視したうえでしか成立しない(例えば、加地1998; 八木1996; 高市1996; 鎌田2007など)。そして、夫婦同姓原則を保持すべきことの合理的な根拠にはなっていない。繰り返すが、「夫婦別姓が必ずしも男女平等ではないこと」と「法律婚で夫婦別姓を選択できるようにすること」は全く次元の異なる話である。

同姓原則論者たちは、「日本では法律的に男女平等が既に実現している。それを、どうしていまさら変える必要があるのであろうか?」(千葉1996: 28)、「民法はすでに平等であるのに、なぜ夫婦別姓が男女平等の問題につながるのだろうか」(木村1996: 205)と戦後民法は「男女平等」を実現しているため「改正の必要はない」と主張する。「法律的に男女平等である」という主張は間違っているとはいえない。しかしだからといって「変える必要がない」ことの論拠にはならない。この複雑な問題を考察していかねばならない。

同姓原則論者【A】の述べるとおり、姓の男女不平等は法の次元では戦後民法によって解消されている。法律的にはどちらの姓を選ぶかは双方に等しく権利が与えられているのであり、女性が男性の姓へと変わる慣習が根強く存在しているとすれば、社会規範や社会意識の問題だからである。現在の法律によって困難を抱えている当事者には、当然のことながら、男性もいるのである。

一九八九年、『ジュリスト』に掲載された「〈座談会〉夫婦別姓の検討課題」で、法学者の鳥居淳子が、同姓原則を批判する立場から次のように述べている。少々長くなるが、重要なので引用しておこう。

真正面からいくと、夫婦のうちのどちらの氏を称するかは合意で決めるわけですから、男女差別とはいえないでしょう。むしろ自分の意思にかかわらず、どちらか一方が強制的に変えさせられるという点が問題なのだと思います。自分が続けて持っていたい氏を、ともかく変えなければいけない。これは、男、女の問題ではないと思います。女の人の力が強くなったら、今度は男が同じ憂目を見るわけですから。もちろん、現在は慣行的に女のほうにそれがシワ寄せられていて、結果的に差別が起きているとは言えると思います。ただ、条文に平等な機会が与えられているわけですから、民法七五〇条即男女平等違反とはいえないと思います。(……)女の人が強くなればこの議論はなくなって、問題がなくなるかといえば、そうではない。常にこの規定で、男も女も、氏を変えさせられるほうはそれを苦痛に思うことがあるのだから、この規定そのものがそもそもおかしいのだ。男女平等論とは離れておかしいのだ、ということが言いたいわけですね。(加藤ほか 1989: 97-98)

鳥居のこの発言は座談会のなかではさほど重視されることがないのだが、彼女の見解こそが的を射ている。

つまり、押さえておきたいのは、別姓を選択する自由(双方が姓を変えない自由)を希求することは、法に「個人の自由」を求めるものであって、決して「男女平等」を求めるものではないということである。それゆえ、「夫婦同氏は、夫が対外的な所得活動をし妻が専業主婦であるという、近代家族の形態においては適合的な制度であった。しかし、女性も当然に職業活動に従事する社会においては、夫婦同氏は不適切な制度である」(富田2003: 54)という指摘が妥当だとしても、男女平等を法改正の正当性の論拠にすることはできない。法的には平等にもかかわらず、結婚後に改姓するのは現在も九六%以上が女性であるという「実態」を考慮して、「法における平等」を歪めている文化的コンテクストを問題化するという視点は間違いなく重要であるが、現行法の正当性を否定するために男女平等を持ち出すことはできないのである。

選択的夫婦別姓制度の正当性を論じる際に注意すべきことは、法次元における男女不平等と、社会規範・社会意識の次元における男女不平等を明確に区別することである。もちろん、法と社会意識が密接に関係していることは言うまでもない。法改正が男女平等にプラスに働くことは大いに期待される。しかし、それならば法と意識の関連そのものを問題化すべきであって、法改正の論拠を「男女平等」に求めることはできない。

もちろん、現行の夫婦同姓制度と密接に結びついたジェンダー規範を問題化することが重要なのは言うまでもないことである。姓(surname)に関する欧米の研究では、法的に姓の男女平等が承認されてもなお多くの女性が結婚後、夫の姓に改姓することについて、「姓」と「家父長制」のつながりや世代間再生産の観点から問題化するものが多く存在する(Stodder 1998; Lieberson 2000; Hoffnung 2006; Nugent 2010)。

例えば、西洋諸国の制度では、夫婦が同姓、別姓、複合姓のいずれかを選択することができ、一九七〇年ごろより婚姻後も出自の姓を名乗る女性が増加した。しかしながら、近年のデータでも、アメリカ女性のおよそ七〇%、イギリス女性のおよそ九〇%が結婚した際に夫の姓を選択していることが明らかにされている。夫婦同姓の他に、別姓や連結姓の選択が可能になったドイツでも、二〇一八年時点で結婚したカップルの姓は夫の姓による同姓が七四%、妻の姓による同姓が六%、別姓が一二%、連結姓が八%であり、男性の九三%が姓を変えず、女性の八割は変えている(栗田ほか 2021: 100)。依然として夫婦同姓や父姓継承の規範は根強く、この問題にジェンダーの視点から批判的研究が蓄積されている(Goldin and Shim 2004)。これらの研究によれば、法的には平等な選択肢が与えられているにもかかわらず、「多くの個人が家父長制的な姓の選択をおこなうことにより、意図せざる結果として、子どもには父親の姓を与えるべきであることが唯一正しい選択であるかのような文化的な思い込みは維持され補強されていく」(Nugent 2010: 519)。

こうした海外の状況を踏まえれば、たとえ今後日本で選択的夫婦別姓制度が実現したとしても、夫婦の姓をめぐるジェンダー不平等の問題がただちに解消されるわけではないことがわかるだろう。民法改正とは離れて姓の選択をめぐる男女不平等は問題化されるべきなのである。

しかし、当然ながら、このことをもって選択的夫婦別姓制度を批判する人々【A】の見解が正当だということにはならない。彼らの論理の正当性は「夫婦別姓=男女平等」という前提に乗ったうえで、一部の意見の矛盾をつく場面においてのみ有効なのであって、夫婦別姓の法制化そのものを批判する論拠にはなっていないからである。さらに言えば、そもそも彼らが固持しようとする現在の夫婦同姓原則が男女平等とどのような関係にあるのかについては一切語ろうともしていないのである。

以上、ここでは、同姓原則論者【A】が「夫婦別姓=男女平等」であるという前提から議論を繰り出すことの問題と、賛成派が男女平等の実現を法改正の論拠にすることの問題を指摘した。これまで、先の鳥居のような「夫婦別姓は男女平等の要求ではない」と主張する賛成派が少なかったとすれば、このように述べることが「男女平等の否定」と同義であるかのように誤解されたからではないだろうか。だが、この誤った前提こそが夫婦別姓論争が堂々巡りに陥る一因だと思われる。ここから得られる知見とは、夫婦別姓の法制化は、法的には「男女の平等化」を志向するものではなく、「個人の自由」の承認を志向するものだということである。

繰り返すが、夫婦同姓と夫婦別姓のどちらが“正しい”とか“男女平等”なのかと決めることは不可能であるし、どちらが“正しい伝統”なのかを議論したところでそれ自体が正当性の根拠になるわけでもない。実際のところ、選択的夫婦別姓制度を求めている人たちは決してそのような主張をしているわけではない。あくまで別姓(改姓しない)という「選択肢」を法律婚の枠組みのなかで認めるべきだと主張しているのであり、その正当性を訴えているにすぎない。

真の問題は、「同姓か別姓か」ではなく、「強制か選択か」なのだと強調しておかなければならない。賛成派も、「同姓か別姓か」という反対派が設定する枠組みに乗るべきではなく、「夫婦同姓強制の妥当性」こそが真の論点であるという枠組みを崩さず議論を展開すべきだろう。その意味では、厳密に言うならば、「別姓を認めるか否か」というのは誤った問題設定であり、「選択的夫婦姓(同姓/別姓)制度」がより正当なネーミングだともいえるだろう。

事実婚と夫婦別姓の社会学

そろそろ実現? 同姓・別姓、どちらも!!

事実婚と夫婦別姓を巡る議論の枠組を分析、二項対立的な議論のもつれをほぐし、真に問うべき問題とは何なのかを提示。事実婚当事者へのインタビューを通して、「事実婚」に至った事情やそれぞれの多様な価値観を浮き彫りにする。