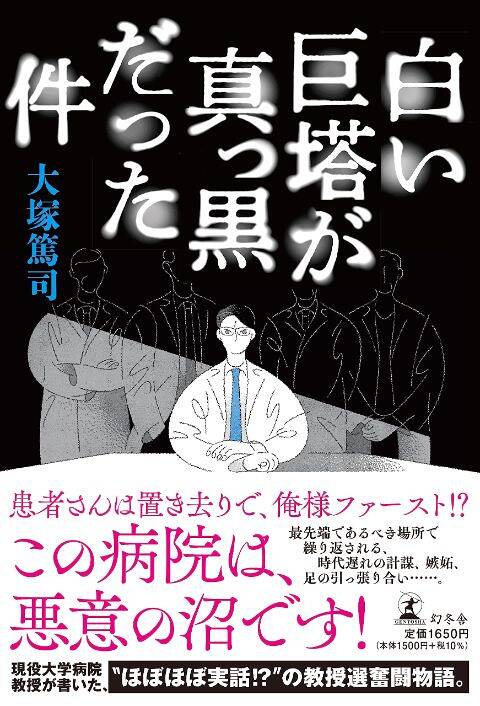

現役の大学病院教授が書いた、教授選奮闘物語『白い巨塔が真っ黒だった件』。どこまでが実話なの⁉…リアルな描写に、ドキっとします。

発売を記念して、第1章「暗闇の中で」を5回に分けて公開します。

発売を記念して、第1章「暗闇の中で」を5回に分けて公開します。

* * *

暗闇の中の記憶というものがある。

ぼくの場合は、小児喘息で初めて入院した三歳のときの記憶がそれに当たる。

映画のワンシーンのような光輝く病室の入り口に、顔のはっきり見えない訪問客が小さな花を抱え立っていた。

「篤司の様子はどう?」

訪問客の問いかけに、父親が答える。

「しばらくは予断を許さない状況だと先生から言われてる」

「そうか、まだ小さいのに、かわいそうに」

「このまま点滴がよく効いてくれることを祈っているよ」

ぼくは息を潜めたまま二人の会話を聞き、寝たふりを続けた。

二歳で発症した小児喘息は、三歳のとき大発作を起こし、ぼくは近くの総合病院に入院することとなった。

喘息の発作は主に夜間に起きるので、そのたびに母親は一晩中ぼくの背中をさすり発作が治まるまで寝ずに待ってくれた。小さな子供がゼコゼコゴホゴホと何時間も繰り返す様は、見ている親にとっても辛いものだったろう。発作の翌朝、元気になって飛び回るぼくに対し、母親は布団で「少し寝させて」と言って、穏やかな眠りにつくのが習慣であった。

当の本人はというと、確かに喘息の発作は辛いものの、物心つく前から付き合ってきたもので、辛いのが当たり前になっていた節がある。したがって、そう熱心に喘息を治そうと思うこともなく、逆に、軽い発作に便乗すれば学校をズル休みできると狡賢く利用していた。

喘息の発作は年中起きるというわけではなかった。大抵は季節の変わり目に一カ月ほど続き、また元気な期間を経てから発作の時期に突入する。ただし、病院通いは一年を通して、二週間に一度、または一カ月に一度はしなければいけない状況だった。

一進一退を繰り返していた喘息の症状は、小学校五年生のときに大崩れしてしまう。連日の発作で痰が絡み、普段は元気なはずの日中もヒューヒューゼーゼーが治まらなくなってしまったのだ。母親の車で担ぎ込まれた病院では、すぐさま入院の手続きが進められた。こうしてぼくは、人生二度目の喘息入院を経験することとなる。

小学校高学年での入院は心細いものだった。症状が重いことから一人部屋に隔離され、母親は小さな妹たちがいる我が家を空けることができず、ぼくはエタノールの臭いがツンと鼻に沁みる暗い病室で、一人夜を過ごさなければならなかった。

幸い、三日目の朝には点滴の効果が出始め、ぼくは小児病棟の一角にある遊び場に出入りすることを許可されるまでになった。

小児喘息を専門とするその病院には、同じように入院している小学生や中学生が十数人いた。数日ぶりに同世代と会えた嬉しさにぼくは大はしゃぎをして、その夜、また発作を起こしてしまう。当然、翌日の遊び場への出入りは禁止となり、また点滴につながれた管を眺めるだけの一日を過ごすことになった。

一九八〇年代、携帯電話やスマホがない時代にぼくら子供たちが熱狂したのは、「週刊少年ジャンプ」に連載されていた漫画たちであった。ぼくは中でも『キン肉マン』が大のお気に入りで、病室に持ち込んだノートに絵を描き込み、オリジナルの物語を作っては妄想に耽った。ヒューヒュー音をたてる呼吸をリズミカルに刻みながら鉛筆を走らせ、いつか自分の本が書店に並ぶのを夢見ていた。

改めて遊び場への出入りが許されたのはその数日後だった。前回の失敗を踏まえて大人しく……とはいかないのが小学生の男の子である。ぼくはまた嬉しさのあまり友達と走り回っていた。 大笑いをして立ち止まったその瞬間、すーっとぼくの体は宙に浮いた。そしてまた静かに地面に着地した。

驚いて振り返ると、そこには口髭をたっぷり蓄え、満面の笑みを浮かべた白衣姿の主治医がいた。その笑顔の優しさと抱き上げられたときに感じた手のひらの温かさに、ぼくは医者になろうと決意したような気がする。

●

その後、順調に医者になれた、というわけではない。勉強ばかり続けてきた中学時代の反動か、高校に入ると一転して不真面目な学生生活を送った。遅刻と早退を繰り返し、たまに行った学校では授業も聞かず友達と雑談に耽った。見るに見かねた母親が「ちゃんと高校は卒業しなさい」と注意すれば「あんたのせいでオレは喘息になった」と言い返し、母親を泣かす始末であった。

そんなぼくが改めて医者になろうと決意したのが、高校三年生になったばかりの春。

母親が大慌てで家の玄関をガラガラと開けたところから始まる。「お父さんが大変なことになった」

その日は妹の学校の運動会が行われていた。大勢の保護者が集まった校庭には、我が子を肉眼でしっかりと目に焼き付けようと、グラウンド周辺のせり上がった土手に陣取る男性陣がいた。その中にいた父親は、運動会最後の紅白対抗リレーで妹がバトンをつないだ瞬間にバランスを崩し、その小高い土手から転げ落ちてしまったというのである。

「左手首の複雑骨折だって」

息を切らした母親が玄関口からぼくに叫んだ。

「一緒に病院に行こう」

慌てて、母親が運転する軽自動車に乗り込んだのである。

病室では苦痛に顔を歪める父親がベッドに横たわっていた。見上げるほどに大きかったはずの父が、ベッドの上では小さく見えた。改めてじっくりと見る父親は、思っていたより白髪が多く、皺で顔がたるみ、すっかり歳をとっていた。

病院からの帰り道、母親はポツリとぼくにつぶやいた。「篤司、あんたやっぱり医者になりなよ。医者になって困っている人たちを助けてあげなよ」

胸の奥底に眠っていた医者になりたいという気持ちが改めて呼び戻された瞬間だ。それからぼくは文字通り血を吐くほど勉強し、二年の浪人生活を経てS大学医学部に無事入学することができたのである。

(つづく)

白い巨塔が真っ黒だった件

実績よりも派閥が重要? SNSをやる医師は嫌われる?

教授選に参戦して初めて知った、大学病院のカオスな裏側。

悪意の炎の中で確かに感じる、顔の見えない古参の教授陣の思惑。

最先端であるべき場所で繰り返される、時代遅れの計謀、嫉妬、脚の引っ張り合い……。

「医局というチームで大きな仕事がしたい。そして患者さんに希望を」――その一心で、教授になろうと決めた皮膚科医が、“白い巨塔”の悪意に翻弄されながらも、純粋な医療への情熱を捨てず、教授選に立ち向かう!

ーー現役大学病院教授が、医局の裏側を赤裸々に書いた、“ほぼほぼ実話!? ”の教授選奮闘物語。

- バックナンバー

-

- 第3章ー6 警察官に促されて死亡宣告を行...

- 第3章ー5 12月の寒い日。いつもは朝一...

- 第3章ー4 教授の目は一切笑っていなかっ...

- 「ここまで暴露してよいのだろうか。生々し...

- 第3章ー3 「自分の後任に、自分より優秀...

- 第3章ー2 苦しくもなく熱くもない、しか...

- 第3章ー1 「変な噂が流れていますよ。大...

- 第2章-6 実は、教授選での選抜方法は、...

- 第2章-5 医局全体がソワソワ…。K大学...

- 第2章-4 「大塚くんの研究内容と似たよ...

- 第2章-3 華やかなエジンバラでの学会。...

- 第2章-2 「夢見て行い、考えて祈る」こ...

- 第2章-1 心と皮膚はつながっている!?...

- 第1章-5 「赤ちゃんの爪が全部取れてま...

- 第1章-4 小児喘息で初めて入院した3歳...

- 第1章-3 「彼女は教授の愛人だったとい...

- 第1章-2 教授から「セクハラを受けてる...

- 第1章-1 研究室には「魔の5時半」が存...

- 大塚篤司先生『白い巨塔が真っ黒だった件』...

- 現役の大学病院教授が書いた、“ほぼほぼ実...

- もっと見る