現役の大学病院教授が書いた、教授選奮闘物語『白い巨塔が真っ黒だった件』。”ほぼほぼ実話”のリアリティに、興奮の声が多数。第1章につづき、第2章「サイエンスの落とし穴」を6回に分けて公開します。

* * *

「そういえば、大塚くんは役に立つ研究をしたいと言っていたね」 皮膚科一年目のあのときに交わした会話を谷口は覚えていた。

「そういえば、大塚くんは役に立つ研究をしたいと言っていたね」 皮膚科一年目のあのときに交わした会話を谷口は覚えていた。

「役に立つ研究をしようと思うと、役に立たなかったときにとてもがっかりする。きっと今回がそうだね」

ぼくは静かにうなずいた。

「基礎研究が役に立つかどうかなんて、ずっと先まで分からない。今回みたいなことだってあるし、もしかしたら全く意味のない発見をしてしまうことだってある」 モニターを見ると、皮膚の写真のページで止まっていた。

「もちろん、将来的に患者さんの役に立つ研究ができたら嬉しいし、ぼくもしたい。でも研究をやっているときは、研究そのものを楽しんだ方がいい。自分が知りたいと思う現象を追究し、それを証明することで喜びを感じるんだ」 改めて谷口は、ぼくの方に体を向けた。

「それでも研究は競争だ。今回負けた悔しさをお互い忘れないように頑張ろう」

谷口は軽くポンポンとぼくの肩を叩き、それからまた競合相手の論文データを、真っ赤になった眼で見返していた。

研究者であれば、世の中の役に立つ研究をしたいと、程度の差はあれみな思うはずだ。ただ、全ての研究が世の中の役に立つわけではない。今のぼくには、「自分の知的好奇心を大事に、研究を楽しむことが重要だ」という言葉が深く沁みた。

悔しさを胸に、ぼくは谷口のもと、その後寝食を惜しんで研究に勤しんだ。

その日から八年後、谷口とぼくは新しいアトピーの薬の開発に成功する。役に立つかどうかはさておき、好奇心に突き動かされた研究、しかし、心の奥底では誰かの役に立つことを祈っていた研究成果は、最高の形で患者に役立つものとなった。

●

エジンバラの学会から十年後、K大学医学部皮膚科学教室の教授選考が始まった。

高橋教授の定年退職に伴うものだった。

投票にて結果が決まるその日は、医局全体がソワソワしていた。

一見普段どおり行われていたカンファレンスも、会話間の沈黙が普段よりわずかに長い気がする。全員が少しだけ遠慮をして発言している。積み重なる小さな気遣いが、医局員全体の緊張を的確に表していた。

この日、新しい教授が決まる。教授選がどのように行われ、ぼくら医局員にどうやって結果を知らされるのか、医局長になったばかりのぼくには分からず、なんなら当事者の谷口すら理解していない様子であった。

そう、本命だと噂されているのが、ぼくらの上司であり先輩である谷口准教授。K大学の生え抜きだ。業績も実績も人望もある。パーフェクトな教授候補だ。

──これで負けるはずがない。 しかし、単純にそう信じられるほど教授選は甘くない。

ぼくらが想像できないようなファクターXが教授選には存在し、時にそれが決定打となり致命傷となることを、ぼくは他大学で起きたいくつかの事例で知っていた。

対抗馬は地方国立大のI教授。五十代前半でグレーヘアが似合うやり手の皮膚科医だ。旧帝大出身であるIは傍から見ても十分に野心的であり、さらなる飛躍のためにやはり旧帝大であるK大学のポストを狙っているようであった。

対抗馬のI教授が教授選で勝った場合、ぼくらのチームはおそらく解散となる。谷口はこの大学を去らざるを得ないだろうし、I教授はぼくら残党の粛清をすぐにでも始めるだろう。勝てば天国、負ければ地獄である。

大穴候補のHも忘れてはいけない。Hは谷口より一歳上のK大学の先輩だ。プレゼンが圧倒的に上手なのは、いくつかの学会で彼の発表を聞いてよく知っていた。知り合いの教授づてに聞いた話では、Hは教授選考委員会で、ぼくらチームの弱点を次々と指摘したらしい。その内容がぼくらをまたビビらせた。なにせHはチーム内のことを詳しくは知らないはずなのに、その指摘は全部当たっていたからだ。

──ひょっとしたらひょっとするかもしれない。次の就職先も考えておこう。 そんなことを考えながら、カンファレンス室の大型スクリーンに映し出された皮膚リンパ腫疑いの表皮を見つめていた。

一七時を回り、カンファレンスも盛り上がらないまま終了し、幹部だけのミーティングが会議室で始まった。

そこにいる全員が今日、これから教授選の結果が出ると知っていた。でも、そのことを口に出す者は誰もいなかった。

結果が何時に出て、ぼくらはいつそれを知ることができるのだろうか。

一八時を回り幹部ミーティングも終了したが、結果はまだ出ていない。

──ちょっと遅すぎやしないか?

教授選の投票が行われる教授会が何時から始まったのか、ぼくは知らない。議論が長引いているのか、投票に手間取っているのか、もしかしたら決選投票になっているのか、いろいろな可能性を考えながらオフィスルームに戻り、パソコンのメールをチェックし始めたとき、部屋の電話が大きな音をたてて鳴った。

「人事係の小川です。准教授の谷口先生はいらっしゃいますでしょうか?」 ぼくは大きく息を呑んだ。

「はい、少々お待ちください」

受話器を左手に持ったまま、斜め後ろの席に座っている谷口に声をかける。

「先生、人事係からお電話です」

谷口の眼に一瞬緊張が走ったのを、ぼくは見逃さなかった。

「もしもし──」

(つづく)

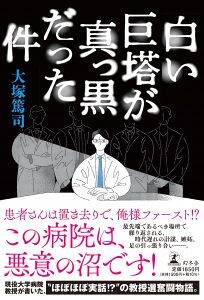

白い巨塔が真っ黒だった件

実績よりも派閥が重要? SNSをやる医師は嫌われる?

教授選に参戦して初めて知った、大学病院のカオスな裏側。

悪意の炎の中で確かに感じる、顔の見えない古参の教授陣の思惑。

最先端であるべき場所で繰り返される、時代遅れの計謀、嫉妬、脚の引っ張り合い……。

「医局というチームで大きな仕事がしたい。そして患者さんに希望を」――その一心で、教授になろうと決めた皮膚科医が、“白い巨塔”の悪意に翻弄されながらも、純粋な医療への情熱を捨てず、教授選に立ち向かう!

ーー現役大学病院教授が、医局の裏側を赤裸々に書いた、“ほぼほぼ実話!? ”の教授選奮闘物語。

- バックナンバー

-

- 第3章ー6 警察官に促されて死亡宣告を行...

- 第3章ー5 12月の寒い日。いつもは朝一...

- 第3章ー4 教授の目は一切笑っていなかっ...

- 「ここまで暴露してよいのだろうか。生々し...

- 第3章ー3 「自分の後任に、自分より優秀...

- 第3章ー2 苦しくもなく熱くもない、しか...

- 第3章ー1 「変な噂が流れていますよ。大...

- 第2章-6 実は、教授選での選抜方法は、...

- 第2章-5 医局全体がソワソワ…。K大学...

- 第2章-4 「大塚くんの研究内容と似たよ...

- 第2章-3 華やかなエジンバラでの学会。...

- 第2章-2 「夢見て行い、考えて祈る」こ...

- 第2章-1 心と皮膚はつながっている!?...

- 第1章-5 「赤ちゃんの爪が全部取れてま...

- 第1章-4 小児喘息で初めて入院した3歳...

- 第1章-3 「彼女は教授の愛人だったとい...

- 第1章-2 教授から「セクハラを受けてる...

- 第1章-1 研究室には「魔の5時半」が存...

- 大塚篤司先生『白い巨塔が真っ黒だった件』...

- 現役の大学病院教授が書いた、“ほぼほぼ実...

- もっと見る