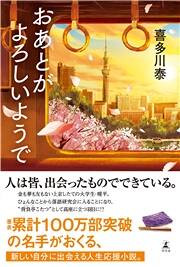

作家の喜多川泰さんが小説『おあとがよろしいようで』を上梓しました。金も夢もなく、友達もいなかった上京したての大学生が、ひょんなことから落語研究会に入り、成長を遂げる青春小説。この作品の執筆の原動力になった、喜多川さんが最も敬愛する落語家が古今亭文菊さんです。刊行を記念して、喜多川さんが文菊さんに落語の真髄を問いかける対談が実現。第三回をお届けします。

* * *

喜多川 文菊さんの師匠だった古今亭圓菊さんには、何人もお弟子さんがいらしたわけですが、自分はこういう噺家になりたいという思いは全員違うわけですよね、きっと。師匠はどのように育てられたのですか? 文菊さんはインタビューなどで理不尽なことがあった、と冗談ぽくおっしゃっていますが。

文菊 これも整理するのがちょっと難しいですね。型を教える芸能であれば、師匠の型をそのまま教えることが成り立ちますが、落語の場合、型がほとんどない。いったい何を教えるのかってことになる。あくまで私の捉え方ですけれど、育てるというのとは少し感覚が違う気がします。

圓菊は、苦労を経験しないと古典落語はできない、泥水をすすって苦しまないと古典落語の空気は出ない、とずっと言ってたんです。師匠は戦後食べるものもなかった時代に噺家になり、いじめられたりもして、すごく圧力を受けてきて、逆境に対して何くそと歯を食いしばって頑張ってきた自負がある。師匠なりの一家言だったわけです。

喜多川 同じことをして、うまくいく人といかない人がいるのではないでしょうか。

文菊 私には師匠の与えてくださる苦しみが自分の問題に向き合うきっかけになりました。お前なんか虫けら以下だって酷い扱いをされる。世間から見れば非常識で、常軌を逸しているような小言であったとしても、そこで私がもし反発したら、もう修業はそこでおしまいです。私はこの苦しみと向き合うところは、貫いたつもりです。

世間には欲望と繋がろうとする人が溢れているのに、山伏の人がわざわざ山にこもるのは、やっぱり理不尽な環境に身を置くためでしょう。噺家はそういう環境には行けないから、何かしらの苦しみや理不尽さに直面して、自分と向き合うのが修業になる。そうやって作られた土台の上に、落語っていうのはただ乗っているだけ。どう表現しようと、どのようなアレンジをしようと、あんまり意味がない。土台さえちゃんと耕しておけば、自然と落語と繋がっていきますから。だから落語の稽古っていう意味では、私はほとんどしたことないです。落語をどうしようって考えたこともないです。

喜多川 師匠に稽古をつけてもらったことはないのですか。

文菊 最初は師匠の噺をカセットテープで覚えて見せました。てめえこの野郎って毎日怒られて口もまともにきけないのに、やってみろと突然言われるわけです。やると、やっぱり怒られるだけで、少ない型すら教えてくれなかった。他の一門だと違っていて、喜多川さんの小説にも稽古のシーンが出てきましたけれど、しゃべっている場所の間取りを考えたり、ご隠居はどのあたりにいるとか、息遣いとか、最初のうちからしっかり学んでいるのかもしれません。だけどうちの師匠は理屈抜きでした。個性が出るといっても、最初は憧れている師匠の真似をきちっとやるしかない。それをなおざりにして前座とか二ツ目のうちから、俺らしく、みたいにやっていくのは、あんまりいいことではないような気がします。もちろん一概に言えませんが。

喜多川 文菊さんも最初はきっちり師匠の真似をされてたんですね。

文菊 私はすごくおじいさんくさい前座だったんです。だっておじいさんの落語だからね、覚えたのが。ずいぶん老成した前座だねって言われてました(笑)。

喜多川 落語って本当に長い歴史があって、いろんな噺家さんがいらっしゃるじゃないですか。でも古典落語の世界の中では、所作も雰囲気も、言い方が悪いかもしれませんが、やり尽くされている感じがする。そんな中で文菊さんだけが全く違う感じがする。

文菊 師匠との別れは大きかったです。落語界で師匠が旅立つのは後ろ盾がいなくなることでもある。不自由なことも多いんですが、私には真打になって自分がこれからどうしていったらいいのか、自分なりに考えるきっかけになったと思います。誰が差配しているのか分からないけど、やっぱりそういう巡り合わせとか流れというか、そういうものがあるとしか思えないです。

喜多川 お弟子さんを育てる際、やっぱりご自分と圓菊師匠との関係とは違っていくと思いますか。

文菊 何人か見習いをとりましたが、最初はうちの師匠にやってもらったことをすべきだと思ってたんですよね。理不尽とか苦しみを与えてあげなくては、と。だけども変化してきて、今は圓菊師匠がやってくれたことをそのまんまやるのは意味がないのではないかと思うようになってます。

私は今、かみさんのことを本当に師匠だと思っています。彼女は人の育て方に関して私よりも何十倍も優れていますので、今度弟子をとることがあれば、一緒に向き合うことになると思いますね。各人が己の課題を見つけられればいい。そこへ導くことができれば、後は当人が向き合うことですから。

喜多川 奥様との修業でご自分が一番変わられた部分は何ですか。

文菊 かみさんの言葉を使えば、思いやりですよね。相手の気持ちを察することと、自分が相手にどういう影響を与えるのかを感じる心。それを総じて思いやりって言うんだと思います。私は社会的に認められるための思いやりはできていたんですよ。例えば電車に乗ってお年寄りがいたら席を譲りたいと思う気持ちとか、人と接したら何かをしてあげたいとか。そういう社会的常識を保つための思いやりは得意だった私の場合、何の損得も何の利害もない思いやりが生まれる環境が家族でした。家族同士で、どれだけ相手のことを思いやれるか、相手の気持ちを察して寄り添えるか。これが私は根本的にゼロだったわけです。やらなくていいという家庭で育ったので、発生させる術が分からない。かみさんに出会うまで、それに気がつかなかったわけです。かみさんのおかげで、家族間での心の交流というものに気づけました。

喜多川 落語も変わりましたか。

文菊 かみさんの小言でボコボコにされてから高座に上がると、全然違ってきました。やっぱり自分という人間に何らかの変化が起きたのだと思いますね。だから落語も変わっていけるんだと思います。

かみさんから逃げていた時期、ある雑誌で柳家小三治師匠と対談を組んでもらったんです。小三治師匠は私を真打に引き上げてくれた方です。それから四、五年経っていた時期の対談ですが、小三治師匠が開口一番、お前は変わってない、落語も変われていないとおっしゃったんです。真打に引き上げた時はあれでよかった。いいと思ったから俺は引き上げた。でも時間が経っているのに同じだって言うんです。私は変わりたくない、だからいいですと内心思っていました。小三治師匠は落語を聞くだけで、変わりたくないって思っている私の心を見抜いたんだと思います。

その後、土下座してかみさんのところに戻り、だんだん自分の変化を感じられるようになってきたけれど、ご一緒する機会もなく小三治師匠は旅立たれた。結局、今の姿を見せることはできませんでした。必死で変わろうとしていますってことは伝えたかったですね。

【対談】古今亭文菊(落語家)×喜多川泰(作家)

作家の喜多川泰さんが小説『おあとがよろしいようで』を上梓しました。金も夢もなく、友達もいなかった上京したての大学生が、ひょんなことから落語研究会に入り、成長を遂げる青春小説。この作品の執筆の原動力になった、喜多川さんが最も敬愛する落語家が古今亭文菊さんです。刊行を記念して、喜多川さんが文菊さんに落語の真髄を問いかける対談が実現しました。