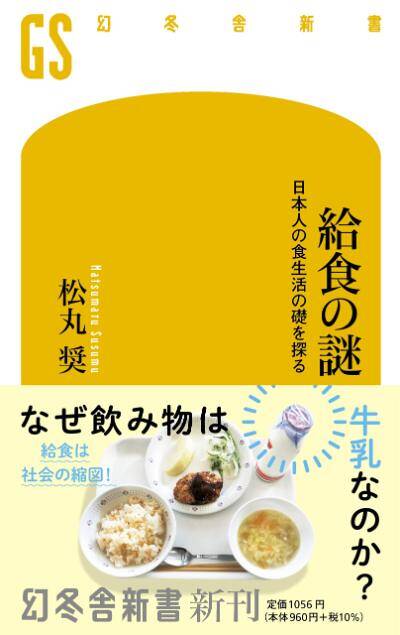

「給食の飲み物は、なぜ牛乳なのか」。そんな疑問を抱いたことはありませんか? 主食が白いごはんでも、おかずが魚でも、飲み物はいつも牛乳でした。いったい、どうしてなのか。裏にはどんな事情があるのか……。給食トリビア満載の著書『給食の謎 日本人の食生活の礎を探る』を上梓した現役の学校栄養士で、給食マニアとしても知られる松丸奨さんに答えを教えてもらいました。

* * *

ここまでやる栄養士はなかなかいない?

── 学校栄養士とは、そもそもどういったお仕事なのでしょうか。

子どもたちの健康と成長を考えた献立をつくるのがメインの仕事です。調理員さんの調理指導をしたり、衛生管理をしたりするのも大事な仕事ですね。ちょっと味が濃すぎるので水を足しましょうとか、混ぜる速度をもう少しゆっくりにしましょうとか。いわば、監督のような立場でしょうか。基本的に、自分で調理をすることはありません。

あとは、子どもたちへの食にまつわる教育ですね。給食の時間になったら教室を回って、正しい盛りつけ方、箸の使い方、含まれている栄養、旬の食材の解説など、食に関するさまざまなことを教えています。

── 松丸先生の給食にかける情熱って、本当にすごいですよね。とくに、ラーメンのエピソードには驚きました。

今は給食でラーメンが出るのは珍しくないのですが、お店と比べるとどうしても味が落ちるなって悩んでいたんです。先生方は、「給食なんだから、これで十分ですよ」と言ってくださるのですが、その「なんだから」がちょっと嫌だったんですね。

それで、いろんなお店に行って、いろんなラーメンを食べて、研究しまくったんです。ちょうど当時、勤めていた学校が「ラーメン激戦区」と呼ばれる池袋の近くだったので、毎日のように通いつめました。

でも、ラーメン屋さんの店長さんって、ちょっと怖そうな人が多いんですよ(笑)。「どうやってつくっているんですか?」ってなかなか聞くことができなくて。そんなとき、お店の裏側に回ってみたら段ボールが捨ててあって、そこに業者さんの名前が書いてあったんです。

心の中で「すみません」と言いながらメモさせてもらって、電話して安くていい材料を教えてもらったんです。こんなふうに突撃スタイルで、昆布とかいろんな食材を手に入れて、つくり方もどんどん工夫していきました。

そうしたら、金色にピカピカと輝く、ものすごくおいしいスープができたんです。給食のラーメンは味噌ラーメンが多いんですが、だしがしっかり取れたので塩ラーメンにして。子どもたちも先生も、みんな「おいしい!」と驚いていました。

普通の栄養士は、きっとここまでしないでしょう。でも、私はそれくらい給食に夢中なんです。

牛乳を出すことは法律で決まっている

── 本書の帯にある「なぜ飲み物は牛乳なのか?」というキャッチコピーですが、やはり聞かれることの多い問題なのでしょうか?

多いですね。私が小学生だった頃は、出されたものは黙って食べるのが当然という時代だったので、問題提起をする人もいませんでした。でも今は、「どうして牛乳を飲まなくてはいけないの?」とか、「和食と合わないじゃないか」といったことをよく言われます。

とくに、翌年から小学校に上がる子どもさんを持つ親御さんからは、毎年恒例のように言われますね。そのたびに、「これはルールなんです」「法律で決まっているんです」ということを説明しています。

「完全給食」という言葉があります。学校給食法の施行時につくられた「学校給食法施行規則」に、「完全給食とは、給食内容がパンまたは米飯(これらに準ずる小麦粉食品、米加工食品その他の食品を含む。)、ミルク及びおかずである給食」と規定されているんです。

「ミルク」としっかり明記されているので、出さなければ「完全給食」になりません。だから、おかずが「鮭の塩麹焼き」であっても必ず牛乳がつくんです。でも、毎日飲んでいると慣れてしまうので、ほとんどの子どもたちは順応してくれていますね。

── あと、ニンジンが「子どもたちにも人気が高い」野菜と書かれていたのが意外でした。

今のニンジンは品種改良されていて、臭みが全然ないんです。昔と比べてずっと食べやすくなりました。今の子どもたちは、「ニンジンはカラフルでかわいい野菜」と思ってくれているようです。

ニンジン、玉ねぎ、キャベツは、子どもたちが喜んで食べてくれるうえに栄養価が高く、なおかつ値段も安くて、年間を通して安定供給されているので、私は「三種の神器」と呼んでいます。

── 食材を「小さく切る」ことも心がけているそうですね。

たとえば、カレーにしても肉じゃがにしても、おそらく多くのお宅では乱切りにすると思うんです。でも、乱切りだと、もし苦手なものがあったときに、子どもの小さな口にはそれしか入りません。

なので、薄いイチョウ切りにすることで、苦手なものがあったとしても、好きなものと一緒に口に入れることができるようにする。そうすると、苦手なものでもおいしく感じられたりするんです。

それくらい、子どもたちの味覚って敏感なんです。しかも、今の時代はみんな食べるものにそこまで困っていません。給食でお腹いっぱいにならなくても、家に帰って食べればいいと思ってしまう子もいます。

私は、給食でお腹いっぱいになってほしいと思っています。だから、切り方ひとつでも「これが当たり前だから」と考えるのではなく、もっといい方法はないかとつねに研究しています。

お子さんの好き嫌いで悩んでいる親御さんは、ぜひ切り方を工夫してみてほしいです。きれいな飾り切りをしたりする必要はないんですよ。「子どもが食べやすいように切る」ということが、何より大事なんです。

※本記事は、 Amazonオーディブル『武器になる教養30min.by 幻冬舎新書』より、〈【前編】松丸奨と語る「『給食の謎 日本人の食生活の礎を探る』から学ぶ給食の裏側」〉の内容を一部抜粋、再構成したものです。

Amazonオーディブル『武器になる教養30min.by 幻冬舎新書』はこちら

書籍『給食の謎 日本人の食生活の礎を探る』はこちら

武器になる教養30min.by 幻冬舎新書の記事をもっと読む

武器になる教養30min.by 幻冬舎新書

AIの台頭やDX(デジタルトランスフォーメーション)の進化で、世界は急速な変化を遂げています。新型コロナ・パンデミックによって、そのスピードはさらに加速しました。生き方・働き方を変えることは、多かれ少なかれ不安を伴うもの。その不安を克服し「変化」を楽しむために、大きな力になってくれるのが「教養」。

『武器になる教養30min.by 幻冬舎新書』は、“変化を生き抜く武器になる、さらに人生を面白くしてくれる多彩な「教養」を、30分で身につけられる”をコンセプトにしたAmazonオーディブルのオリジナルPodcast番組です。

幻冬舎新書新刊の著者をゲストにお招きし、内容をダイジェストでご紹介するとともに、とっておきの執筆秘話や、著者の勉強法・読書法などについてお話しいただきます。

この連載では『武器になる教養30min.by 幻冬舎新書』の中から気になる部分をピックアップ! ダイジェストにしてお届けします。

番組はこちらから『武器になる教養30min.by 幻冬舎新書』

- バックナンバー

-

- 生命科学の第一人者がベストセラー『キッパ...

- 日米関係の「不都合な7年間」…占領期を知...

- 日本人が知らない占領期の「3つの闇」…今...

- 世界で盛り上がる「合法大麻ビジネス」…日...

- 大麻を「違法薬物」にしたのはGHQだった...

- ファッション文化論の第一人者が語る、故・...

- 日本人にかけられた魔法を解いた? 「ユニ...

- 自分の母親が読んでわかるレベル感で書く…...

- ファスト映画、倍速視聴…現代消費文化論か...

- 「どうしてできないんだ?」「こうするとい...

- 「ありがとう」「いい顔」「チャレンジ精神...

- 「働けない」のは甘え、サボりではない…誰...

- 貧困は自己責任ではなく「働けない脳」のせ...

- 「直感」は脳が出した最適解…最先端研究で...

- 「ひらめき」は寝ている間につくられる…脳...

- トルコからの石油を止める、ネタニヤフ政権...

- イスラエルとハマスの衝突は「宗教対立」で...

- ついに日本でも始まった、元金融庁官僚が手...

- 「インデックス投資信託」以外は見向きもし...

- 情報はイベントではなく人間から理解せよ…...

- もっと見る