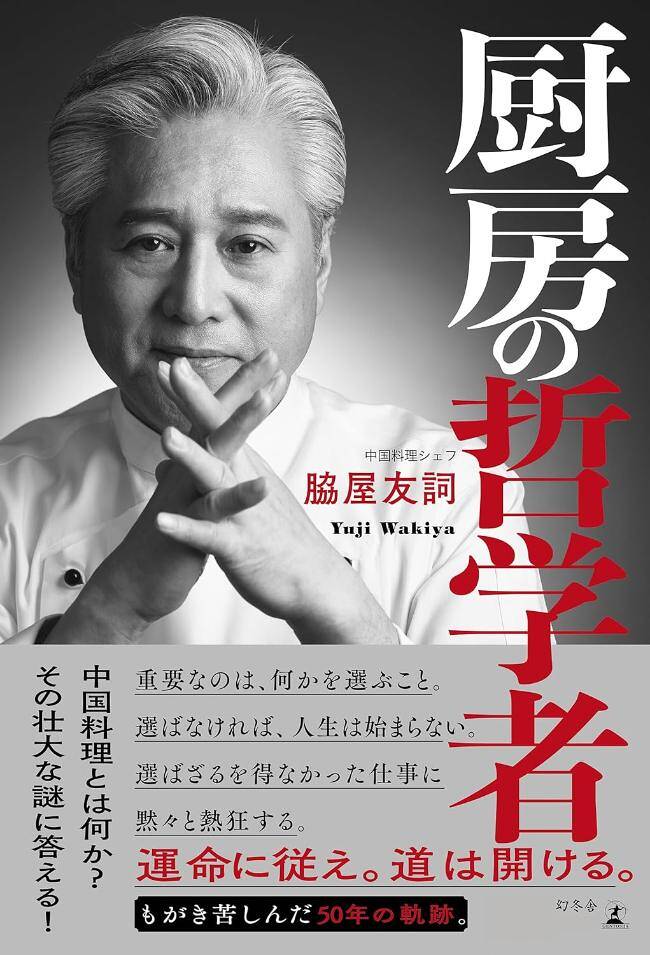

夢がなくても心配することはない――。父親の思いつきで決まった中華料理店への就職。そこから50年、15歳の少年は偉大な中国料理界の巨匠となった。脇屋シェフこと脇屋友詞氏が自らの数奇な人生を綴った『厨房の哲学者』より、一部を抜粋してお届けします。

プロローグ

初めて中華鍋に触れたのは、忘れもしない十五の春だ。

一九七三年三月二十日。その日が誕生日の僕は、大田区立大森第八中学校三年二組のクラスメートの中でいちばん最後に十五歳になった。その日は卒業式でもあった。誕生日が卒業式で、その三日後には赤坂にあった『山王飯店(さんのうはんてん)』の厨房で働き始めた。

自分の意志ではない。

中学校の同級生で、就職するのは僕一人だった。高校に進学するクラスメートが羨ましくてたまらなかった。なんで僕だけ働かなきゃいけないんだ。

理由はわかっている。

親父だ。

脇屋(わきや)家では、親父が絶対だった。その親父が「友詞(ゆうじ)は中学校を卒業したら赤坂の中国料理店で働く」と決めた。何の説明もなく。本人に拒否権はなかった。

卒業式の三日後には、荷物が山王飯店の社員寮に送られた。布団に本など、僕の持ち物すべて。つまり僕は家を追い出された。

その山王飯店の厨房で、初めて中華鍋と出会った。

底がヘルメットのように丸く膨らんだ中華鍋が、異様に大きく見えた。実家の台所で目玉焼きを作ったり、オムレツを焼いたりした母の鉄製のフライパンとは似ても似つかぬ代物だった。

中国人の親方が、その大きな鍋を火にかけて猛烈な勢いで料理を作っていた。玉杓子も頑丈な鉄製で、カチャカチャとけたたましい音が厨房に響いている。完成した料理を玉杓子でさっと大皿に盛りつけると、今使ったばかりの中華鍋をコンロの横の台にガシャンと置く。台は一斗缶を切って作ってあった。反対側にも同じような台があって、そっちには洗った中華鍋が積んである。親方はそこから中華鍋をひとつ取り、次の料理を作り始める。一皿の料理を作るのに、中華鍋をひとつ使っているようだ。親方の右隣の台に、汚れた中華鍋がどんどん積み上がっていく。

親方の横についてその汚れた中華鍋を洗うのが僕の仕事だと、厨房を案内してくれた先輩が教えてくれた。先輩が手本を見せてくれた。

「こうやって洗うんだ」

先輩は中華鍋の底を流し台の隅に押しつけて固定すると、タワシで鍋の内側を勢いよく洗った。あっという間に内側を綺麗にすると、裏返しにして鍋の底を磨く。

「簡単だろ。やってみろ。鍋の底も磨くんだぞ」

中華鍋を流しに置き、渡されたタワシで擦った。グラグラして上手く洗えない。

「どこ見てたんだ。それじゃ力が入んないだろ。俺がやったみたいに、鍋を立てて流し台の隅に鍋底を押しつけて洗うんだ」

昨日まで中学生だった僕は、身長百六十八センチ、体重四十八キロ。身体はもやしのように細くて、手も小さかったから、中華鍋を持つだけで一苦労だった。

大きな中華鍋をぶら下げるように持ち上げ、先輩に教えられたように流し台のコーナーに丸い鍋底をあてがうところまではできても、いざ洗おうと右手にタワシを持つと、左手だけで中華鍋をしっかり固定するのが至難の業だった。

先輩のため息が聞こえた。

「初日だからな。しょうがないか。早くちゃんと洗えるようになれよ」

そう言って、先輩は僕からタワシを奪った。

「今日はそこでよく見てろ」

手際良く中華鍋の裏表の汚れを落とすと、横の台に重ねる。先輩の隣にも親方のと同じ一斗缶の台があって、洗い終えた中華鍋を重ねるようになっていた。

洗った鍋が何枚かたまると先輩はそれを抱えて、親方の左隣の台に重ねる。それから親方の右隣にたまった汚れた中華鍋を抱えて、洗い場に運ぶ。その間にも親方は次の料理を作り終え、中華鍋をガシャンと台に置く。もたもた洗っていたら、鍋は山のようにたまってしまうだろう。

「明日から、お前がこれやるんだからな」

洗う手を止めずに、先輩が後ろで見ている僕に声をかけた。

「ほら、ぼっと見てないで、親方のところに持ってけ」

洗い終えた中華鍋がすでに十枚近くたまっていた。先輩を真似して両手で抱えたが、持ち上げるのがやっとの重さだった。腕が震えた。

目の前が暗くなった、いろんな意味で。

厨房には中国人の親方たちの声が響いていた。

全部中国語だから、何と言っているかまったくわからない。

下働きはほとんど日本人だったが、誰もが親方の発する中国語を理解しているようだった。みんな親方の指示に従ってテキパキと動いていた。

先輩は中華鍋を洗い続けている。親方の左隣に積まれた中華鍋の山が、低くなっていく。簡単そうに中華鍋を洗って見せてくれた先輩が、今は必死で洗っていた。猛烈なスピードで洗わなきゃ親方についていけないのだ。朝から晩まであの調子で洗うとして、一日にいったいどれだけの数の中華鍋を洗うのだろう。

明日から、自分があれをやるのだ。

そう考えただけで、心の中が黒く塗りつぶされる気がした。

クラスメートはみんな春休みに入ったばかりだというのに。そして来月になれば真新しい制服を着て高校に入学するというのに。僕は先輩のお下がりの、油染みで真っ黒になった白い部分がどこにもない白衣を着て、朝から晩までここで鍋洗いだ。

両手で抱えた大量の中華鍋は、僕の未来にかかった黒雲だった。

あの日から、半世紀が過ぎた。

あそこで辞めてしまっていたら、自分の人生はどうなっていただろう。そのことをときどき考える。

黒雲みたいに見えた中華鍋こそ、僕の人生を切り拓く鍵だった。

何かに根気良く取り組む力、逆境に立ち向かう闘争心、あるいはユニークな発想や野心、そういう僕の中に潜んでいた能力とか、もしもあったとするなら僕の才能を引き出してくれたのが中国料理だった。

中華鍋に出会わなければ、僕はおそらく本当の自分と出会っていなかった。つまり自分の天職と巡り合うことはなかった。

そして何よりも、中国料理という驚くほど豊穣で、神秘的なほど奥行きのある料理の世界を知ることはなかった。

そのことを考えると、心の底からゾッとする。

中国料理を知らなかったら、僕はどんな人間になっていただろう。

中華の料理人は自分が望んだ職業ではない。そもそも中国料理だろうが日本料理だろうが、料理人になりたいと思ったことは一度もなかった。

他の何かになりたいという思いがあったわけでもないのだけれど……。

子どもの頃から、将来に大きな夢を持つ人がいるのは知っている。けれど僕はそういう子どもではなかった。なにしろ世の中にどんな職業や仕事があるのかも、よく知らなかった。自分の将来なるものを真剣に考えた記憶がない。

その日暮らしと言ったら言葉は悪いけれど、でも子どもの多くはそんなもんじゃないかとも思う。夢は何かと聞かれたら、何か適当に答えてみたりすることはあるだろうが、ひとつの夢をしっかり抱えて生きている子の方がむしろ稀なんじゃないか。

子どもの頃の僕は、未来のことも過去のことも考えず、ただその日を面白おかしく生きていた。学校にいるときも街をうろついているときも、野生動物が常に獲物を探すように、いつも何か面白いことを探していた。それが生きることのすべてであって、いつ来るかもわからない遠い将来の夢を心に思い描いたりしたことはない。

あのままだったら、どんな人生を歩んでいただろう。

つまり周りの友だちと同じように、あのまま普通に高校に入って、普通に就職していたら。果たして、こんな充実した人生を歩んでいただろうか。

それは親父の一存で決まったわけだけど、その父も中国の人と何かつながりがあったわけではない。第二次世界大戦中に中国大陸で戦ったことこそあったが、先祖に中国系の人がいたわけでもない。

僕が中華の料理人になる特別な理由はなかった。

親父には親父なりの理由というか、理屈があったらしいけれど、それについてはまた後で書く。ただ、僕に言わせればただの思いつきだ。

その思いつきが、僕の人生を決めてしまった。

今はそれで良かったと思っている。親父には感謝している。

けれどあの当時は、ちっともそんな風には思えなかった。

勝手に僕の人生を決めてしまった親父に、反抗こそしなかった(というかできなかった)けれど、心の中には疑問と不平が渦巻いていた。

それでもなんとか辞めずに続けていたら、五十年という歳月が流れていた。

そしていつの間にか、中国料理という異国の料理に夢中になっていた。

これから、その数奇な五十年間の話をしようと思う。

夢がなくても、心配することはない。

何かにがむしゃらに打ち込む間に、見えてくる夢というものは確かにある。

実はそういう夢の方が多いのではないか。

いや、そういう夢こそがほんとうの夢なのではないか。

その話がしたくて、この本を書き始めた。

* * *

続きは、書籍『厨房の哲学者』でお楽しみください。