完全予約制の、知る人ぞ知る『猫屋台』の女将であり、吉本隆明氏の長女・ハルノ宵子さんがその日乗を綴った『猫屋台日乗』より「真っ当な食、真っ当な命」をめぐるエッセイをお届けします。

あの頃は、時間的にも精神的にも余裕がなかったもんな──と、胸が痛んだ。本当は、望む物(コト)を望むだけかなえてあげたい。その気持ちはある。でも家族は、心身共にギリギリなのだ。これが介護の難しさであり、現在のような核家族の時代になってしまった以上、永遠に解決のつかない問題なのだ──。

オイシイ仕事

ある日買い物から帰ると、留守番電話のランプが点滅していた。私は“イエ電”が、大のキョーフなのだ。ほんの10年も前までは、『文化手帖』なる物が存在していて、大学教授や著述家などの住所も電話番号も、世間にダダ漏れだった。父が載っていたお陰で、受話器を取ると、いきなり怒鳴り散らす人、意味不明の4次元の話をする人、泣きながら人生相談を始める人──見ず知らずの訳の分からん輩から、昼夜問わずにかかってきたものだ。なのでうちでは、ごく初期から「ナンバーディスプレイ」を導入していた。その頃からのトラウマなのだろう。

ディスプレイの番号を見ると、名前の登録はしていないものの、見覚えのある大手出版社の代表番号のようだ。こりゃ父の著作の、再収録の打診だろうなと、再生してみると、「『週刊◯代』の◯◯です。ハルノ宵子さんのお宅でよろしいでしょうか」と入っていたので、ギクッとして一歩引いた。

『週刊◯代』と言えば、『週刊ポ◯ト』と双璧を成す“オジサン雑誌”ではないか。「またお電話します」とだけで、用件は入っていなかった。このオジサン雑誌とハルノの接点って言ったら、“悪口”以外にない。私は事あるごとに、オジサン雑誌の悪口を言ったり書いたりしてきた。年金は何歳からもらうのが得だとか、終の処住は売るなだの、子供に援助しても面倒は見てくれないだの、介護施設の地獄だの──挙げ句の果てには、何で死ぬのが一番ラクか、死後の世界はあるのか──ま~臆病で、なさけないことこの上ない。

オジサンたちが青春だった頃の、往年のスターやアイドルの懐古記事があったと思えば、小説になると、オジサンが次から次へと、若くて美しい女性を誘ってはベッドイン、「ああっ! こんなの初めて、何てスゴイの!」なんて、「オヤジがそんな勃つ訳ねーだろ!」と、ついついつっ込みを入れながら読んでしまう。このご都合主義、涙ぐましくもイジマシイ、オヤジの夢物語(ああっ! また悪口を書いてしまった)。でも毎週(この『◯代』は10日に1度)わざわざ買って読んでるんだから、もしかして表彰か?(ナイナイ)

とにかくこの“オジサン2大雑誌”は、見事にオヤジの本質と生態を具現化していて、心温まる。『文◯』や『新◯』より、よほど面白いのだ。

再度電話がかかってきた時、恐る恐る出てみた。すると、「最後の晩餐」というテーマで特集を組むのだが、現在活躍中の方々の他に、亡くなっている著名人枠で、父に登場していただきたい──との話なので、ホッとした。そうだよなぁ~父はこの雑誌の読者世代には、ド・ストライクだもんなぁ。あの、ヘルメットかぶってゲバ棒持って、アジってた若者たちが、今やこのビビリなオジサンたちだと思うと感慨深い。

どうやら『開店休業』(幻冬舎)をベースとした依頼らしいので、「だったら父の最後の晩餐は、ホントに『きつねど◯兵衛』なんですってば」「イヤ~……さすがにそれでは」。まぁ、そりゃそうよね。「たとえば吉本さんが、最後の頃食べてらした、定番のおかゆとか、あるいは好物とか」。それを撮影して、お話を聞きたいと言う。

父の好物と言ったら、揚げ物しかない。キライな魚でも、アジフライのように、揚げてあれば喜んで食べた。アジの干物なんて、食べたふりをして、ただムシり散らすだけ。骨がダメなのか? と、メカジキのバターソテーや煮付けを出してみても、食べやすい部分を2、3口食べて、ただバラバラにするだけだった(子供かっ!)。

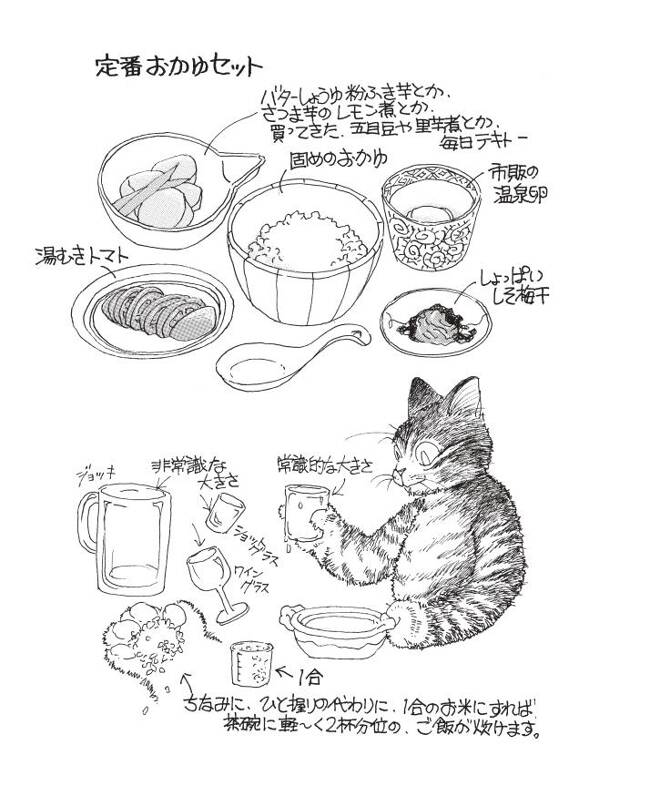

佃の生まれで、釣った魚なんかが日々の主菜だったのだから、うんざりだったのだろう。カレー粉の登場により、家庭でもカレーライスが作られるようになったり、近所の立ち飲み屋で、レバーフライをおやつに食べたりして、ソースという“西洋の味”に目覚めた。だからソースをドバドバにかけた揚げ物は、父の言うところの「思い出と思い込みの味」なのだ。中でも芋好きなので、コロッケは大好物だった。「谷中銀座」でも、買い物ついでに、よく買い食いをしていた。亡くなる前年11月の誕生日にも、コロッケ2個を平らげていた。コロッケは(作るの面倒くさいし)、以前にも他で披露したことがあるので、定番の“おかゆセット”にしときましょうか、ということになった。それなら毎日作ってたんだから、お安い御用だ。

「おかゆ、梅干し1個、温泉卵、トマト、芋か豆の小鉢」だ。どうせ写真撮るだけだから、レトルトおかゆにしたろかな、と一瞬よぎったが、父が食べていたのは、もっと固めの全がゆだった。水加減を失敗してグジャグジャになった、ご飯のような感じだ。1杯分でいいんだから、1人用の小さな土鍋で炊くことにした。私は両親の死後、電気炊飯器を撤廃してしまった。イヤ、正確にはあるのだが、床下収納の中に眠っている。年に1度、ひな祭りのお寿司を大量に作る時にだけ活躍する。3合程度までは、ご飯も土鍋の方が、よほど早くて美味しいのだ。

1杯分のおかゆ(全がゆ)を土鍋で炊くのは簡単だ。洗ったお米をひと握り土鍋に入れたら、コップ(常識的な大きさのヤツね)1杯の水を入れ、フタは開けっぱで、強めの中火で煮立たせる。フツフツ沸いてきたら、時々ヘラで底のお米をこそげるように混ぜる。10分位やってるとトロみが出てくるので、そしたらフタをして弱火にしたら1、2分。火を止めて(10分以上)放置して蒸らせば、だいたい全がゆ~5分がゆ的な物が、でき上がる(はず)。水の代わりに、鶏ガラスープを入れれば中華がゆに、米をオリーブオイルやバターで炒めてから、西洋ブイヨンを入れて煮詰めれば(フタはナシで)、リゾットになる。 1口食べてみると、「んまいっ!」。やっぱ土鍋がゆは旨いな~。父には炊飯器で、まとめて5日分位炊いたのを冷凍しておいて、「チン」して出していた。味も風味も食感も、雲泥の差じゃないか。こんなに簡単なのに、悪いことをしてたんだな。でもあの頃は、時間的にも精神的にも余裕がなかったもんな──と、胸が痛んだ。本当は、望む物(コト)を望むだけかなえてあげたい。その気持ちはある。でも家族は、心身共にギリギリなのだ。これが介護の難しさであり、現在のような核家族の時代になってしまった以上、永遠に解決のつかない問題なのだ──と、こんなところでシミジミと、“気づき”を与えてくれただけでも、この珍妙な取材を受けた価値はあったということか。ありがとよ、『週刊◯代』。

梅干しは、当時と同じ物は手に入らないので、父が好んだ塩分強め、甘さなしのやわらかいしそ梅だ。温泉卵は、当時から市販の物を使っていたが、製造過程で使う水が悪いのか、イヤな臭みがあるので、数分間ぬるま湯に割り入れて、臭み抜きをしてから出していた。写真を撮るだけだから関係ないけど、どうしてもクセでそれをやらないと気がすまない。一応付属のタレをかけておいたが、父はさらにその上から、しょう油と「味◯素」をドバドバかけちゃうんだから、イミがなかったけどね。

トマト(小ぶりの)1個は、最初スライスするだけで出していたが、父が皮だけ残しているのを見て、湯むきして出すようにした。これも当時に忠実に、湯むきをしておいた。ちなみに『猫屋台』で、冷やしトマトを出す時には、ドレッシング(余裕があればみじん切りのさらし玉ねぎ)なんか、オシャレにかけたりするのだが、そんなことしたら、絶対に父は食べられない。最も苦手だったのは、ドレッシングなのだ。サラダを食べるなら、せいぜい塩かソースだろう。

父は決して味覚オンチではない。素材の味や風味の良し悪しは分かるのだが、自分の舌で解析分析ができない。複雑で手の込んだ味になるほど、ダメなのだ。だから世がバブルの頃、よく出版社から対談の席やご接待で、高級なフランス料理店などに、ご招待いただいていたが、帰って来ると「何だありゃ! 訳の分かんねぇ、ベッチャベチャしたソースがかかったヘンな料理」と、憤っていた(でも一応全部平らげてきたらしいが)。

小鉢は、里芋の煮物にした。ちょうどガンちゃんご出勤の曜日だったので、少しでも夕食の助けになるように(ガンちゃんは“主夫”として、家族の夕食も作っている)、大鍋でスペアリブと共に煮た。だからちょっと洋風っぽい味つけだ。そこから里芋を3個ほど取り出して(父はスペアリブなんて食べなかったし)、“映える”ように、インゲン2本を上品に添えてみた(当時はこんな小ジャレたことなんか、しませんでしたよ)。

当日、記者氏とひと通り父の食についての話をし、カメラマン氏と料理の撮影なんかを調整したりして小1時間。さて、この辺で終了──と思ったところで、記者氏、「では」と、おもむろにレンゲを手に取り、おかゆに梅干しと温泉卵を載せた。「オイ! 食うんか~い!!」。一瞬思考が停止した。記者氏は、「うん、確かにやさしい味だ」と、食べ進めている。良かった~! レトルトおかゆにしなくて。それ、かなりレベル高いおかゆだぞ。里芋の小鉢も食べた。頭が白くなっていたのでうっかりしていたが、女将的には、スペアリブも、サービスして差し上げるべきだったかな。記者氏は(苦手だったのか)、なぜかトマトだけには手をつけず、去って行った。

記事は、(私は4分の1程度の扱いだと思っていたが)カラーグラビアの見開きで、料理も実物以上に、美味しそうに撮れていた。

それにしても、他の没した方々を見ると、池波正太郎が天丼、森繁久彌がステーキ、勝新太郎がニラソバ、エビチリ、焼餃子だとぉ?(三島由紀夫の鳥鍋は、まぁ、“確信犯”だから仕方ないけど)皆いい物食べてんな。死ぬ前なのに、ホントかぁ?

ハタ! と気づいた。これら名店に料理を作らせといて、撮影だけで食べずに帰る訳ないよな。記者氏、いい思いしてるじゃないか! これぞ正しく、オイシイ仕事ってヤツだ。