新種の昆虫を見つけた! さて、それを、どこにどうやって発表したらよいのか?

人気昆虫学者の丸山宗利さんの新刊『アリの巣をめぐる冒険 昆虫分類学の果てなき世界』から新種記載の方法とその難しさについて、抜粋してご紹介します。

* * *

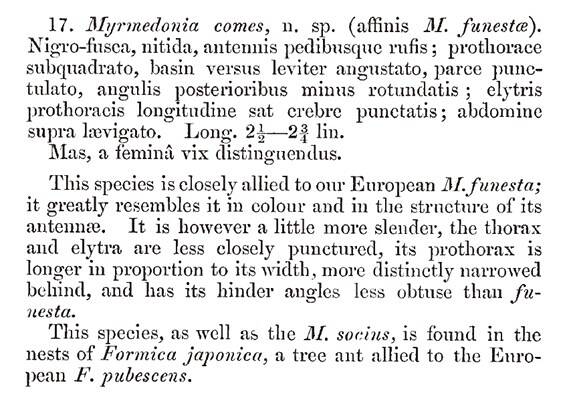

の原記載.

模式標本を借りる

採集したハネカクシの種の同定は、デイヴィッド=シャープ(David Sharp 1840~1922)が著した論文を参考にした。

1874年と1888年に出た論文(Sharp, 1874, 1888)だが、分類学ではこのような古い論文が長らく重要な文献として使われ続けることが少なくない。

図が一つもなく、数行のラテン語とそれを補足する数行の英語からなる文章が1種あたりの記載内容だが、彼の記述は非常に要領を得ており、多くの種はそれだけでかなり同定することが可能だった。

余談だが、ハネカクシ研究の世界で「シャープの記載はシャープ(鋭い)」と言われている。

しかし、論文だけでの同定には限界があり、図のない古い論文によって記載された種の場合、「模式標本(type specimen)」を検討することが必要不可欠である。

模式標本とは、その種の新種記載に使われ、その学名のよりどころとなる標本である。

残念なことに、古くに記載された日本産種の模式標本の大部分はヨーロッパや北米にある。

郵便事情が悪く、渡航もいまほど容易でなかった時代には、日本人研究者の多くは模式標本を見ることができず、そのための誤同定をもとに論文や図鑑が作られ、その後の種同定に混乱をもたらしたことが少なくなかった。

そこでシャープの標本が収蔵されているロンドンの自然史博物館(旧大英自然史博物館)から模式標本を借りることにした。

言うのは簡単だが、これがそう容易ではなかった。そもそも自然史博物館は「一見さんお断り」で、貸し出しの依頼を出すだけでは、標本を借りることができない。

身元のよくわからない人に貴重な標本を貸すと、標本が戻ってこない危険性があるからである。世界最大の収蔵量を誇る歴史ある博物館だけに、過去にはそのような痛みを少なからず経験しているのだろう。

そこで私は、2か月ほどの間をおいて、いろいろと理由をつけて3回手紙を出した。ようやく標本を借りることができたのは、最初の手紙から8か月後のことである。

度重なる手紙により、こちらの熱意と誠意、そして模式標本を見る必要性を理解してもらえたのだろう。ほかの博物館では比較的容易に借りられることもあるが、一般に学生に貸してくれることは多くない。

それからは同定の精度が飛躍的に増した。多くの種ではシャープの記載論文を読んで予想した通りだったが、いくつかの種ではまったく見当が外れており、模式標本を見ないというのは怖いことだと身にしみて感じた。

もし私が記載論文だけに頼ってまちがって同定し、その情報をもとに図鑑や論文を書いていたとしたら、その誤りがそのまま広まってしまうことになる。

また、100年以上前の標本が非常に美しいまま残っているのは驚きだった。

日本産種の模式標本が日本にないことは非常に不便だが、もし100年前から日本にあったとしたら、いまごろ虫に食われて針だけになっていたか、震災や戦火で焼失していた可能性が高い。

分類学では、このような標本の借用や収集が何より重要である。まず大切なのは模式標本、そして自分で採集した標本や個人あるいは施設から借りた標本である。

次に大切なのは文献であり、古い文献の収集も分類学では欠かせない。

交尾器の解剖と封入

標本と文献が揃ったところで、分類学の研究がはじまる。

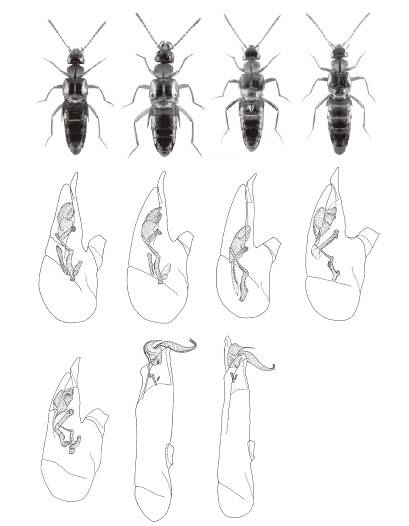

ハネカクシのような微小な甲虫の場合、外見で種を区別するのがむずかしいことが多々ある。その際、いちばん重視されるのが、交尾器の形態である。

交尾器は、いくつかの理由で形態が進化しやすく、しかも種内で安定していることが多いため、とくに昆虫では種の分類に積極的に利用される形質である。

生物の種の定義には、一般的に「生物学的種概念」という概念が適用され、他種と生殖的に隔離されているか否かが重視される。

つまり、交尾が可能であるか、あるいは子孫を残せるかという情報によって別種か否かを判断する。

単細胞生物や雌だけで繁殖する単為生殖種など、適用できない対象も少なくないが、それでも大部分の昆虫には有用な概念である。

交尾器の形の違いを重視することの背景には、その概念を考慮するという意味合いも多少含まれている。(中略)

交尾器を見るといっても、多くの場合それは外から見えない体内に収まっている。しかも相手は数mmのハネカクシである。

それを解剖して取り出すという神業のようなことをやってのけなければならない。

神業とはいえ、多少手先が器用であれば、練習次第で上手になる。

乾燥標本の場合、最初にお湯で標本をもどして(干しシイタケをもどすようなもの)、軟らかくする。

次に、実体顕微鏡を覗きながら、針を2本、あるいはピンセット1本と針1本を使い、腹部から交尾器を取り出すのである。

それから、水酸化カリウム水溶液に交尾器を漬け、交尾器のなかにある筋肉などの蛋白質を溶かし出し、透明化する。

それら薬品を水で洗浄し、さらに脱水した後、ガラス板上に垂らしたユーパラルやカナダバルサムなどの樹脂に封入し、透過型顕微鏡(生物顕微鏡)のもとで観察する。

この封入という作業により、解剖した部分を半永久的に保存できる。私は小さいガラス板を厚紙に糊付けし、それを標本の下に刺すことによって、保存性が高く、扱いの容易な方法を考え出した(Maruyama, 2004b)。

解剖の過程で、ときに失敗して標本をつぶしてしまうことも初心者ではありうる。

しかし、100年以上前の標本も同じように解剖し、封入して返却しなければならず、そのような歴史的な標本では失敗は決して許されない。緊張感の必要な作業である。

新種記載の方法

上にあげた作業をともなう分類学の研究内容に、新種の発表がある。

しかしこの方法については、多くの人が知っているようで知らないのではないだろうか。新聞等の報道でも明らかに誤解がみられることがある。

手順としては、それほど複雑ではない。

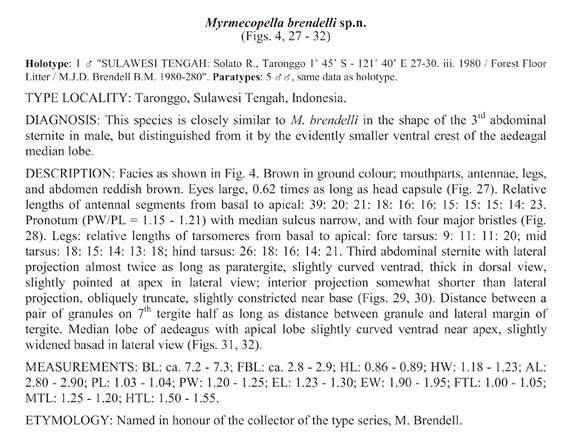

新しい種の学名(ラテン語あるいはラテン語化された他言語)を決め、そこに新種であることを明記し、その下にその種の特徴、近似種との区別点を書く。そして新種の特徴のよくわかる図を添えるのが普通である。

さらに、この記述に使用した標本のなかから、唯一の模式標本である「完模式標本(holotype)」を指定し、その採集情報や保管先等を明記する。これらの内容を論文として学術雑誌等で出版すればよい。

また出版にあたっては、「国際動物命名規約」という法律のようなものがあり、模式標本の指定を含め、それに則った内容の論文を書く必要がある。

この一連の作業を新種記載といい(厳密には、特徴の記述部分のみを「記載」という)、紙媒体で出版される日をもって新種として発表される(認められる)ことになる(現在では条件付きで電子媒体でも出版可能)。

ちなみに、古い時代には完模式標本の指定はあまりおこなわれず、研究に複数の標本が使われた場合は、それが「総模式標本(syntypes)」となった。

ロンドンの自然史博物館から借りたシャープの模式標本も大部分は総模式標本である。

しかし、総模式標本に複数種が含まれていると学名が安定しない可能性があることから、後の研究者がそのなかから1頭の「後模式標本(lectotype)」を指定することができる。

それは本当に新種であるのか

新種記載の作業以前にいちばんむずかしいのは、多くの既知種のあるなか、それがどの種に近いのか、そして本当に新種であるのかを決めることである。

たとえば、図鑑や論文で見たことのない小さな甲虫を日本で見つけたとする。

まず、それが甲虫のどの科に属するかを調べる必要がある。そこまでは大抵簡単で、事前に甲虫をある程度知っていれば、ぱっと見てすぐにわかる。

それから、亜科なり、属なり下位の分類群へと絞りこんでいく。多くの場合、このあたりからむずかしくなる。

次に、どの既知種に近いのかを調べ、それらと比べる必要がある。

状況によっては日本国内だけでなく、近隣のアジア諸国や、ヨーロッパなど、海外の種との関係も調べる必要がある。それで確実に新種とわかれば、記載に着手できるというわけである。

これらの作業の難度は、分類群によって大きく異なり、また個人の研究してきた期間や把握している情報量によっても左右される。もちろん、センスの多寡も重要なのは、どの研究分野でも同じである。

さらに付け加えるならば、記載論文自体はそれなりの訓練を積めば、誰でも書けるようになるが、文章や挿図の品質、扱う種数などによって、論文の面白さや良さが決まる。

すぐれた論文を書くとなると、それほど簡単ではない。

ここでは新種記載の方法について説明したが、理想としては、ただ新種を記載するのではなく、近似の既知種に対して、過去の研究よりも精緻な再記載を加え、属や種群(似た種の集まり)の総説にしたほうがよい。

分類学の論文は、それを用いて同定をおこなう「利用者」を基本的な対象としている。その利用者に対して、親切でわかりやすい内容にすることが第一であるが、そのあたりは書く者の対外的な感覚や技量、経験が問われるところである。

* * *

☆世界中の森の地面に這いつくばって挑んだ汗と忍耐と興奮の冒険を、若き昆虫学者が綴った名著の新装版『アリの巣をめぐる冒険 昆虫分類学の果てなき世界』好評発売中!☆

アリの巣をめぐる冒険の記事をもっと読む

アリの巣をめぐる冒険

2024年4月24日発売の丸山宗利著『アリの巣をめぐる冒険 昆虫分類学の果てなき世界』の最新情報をお知らせします。